Hydroxycholorquine Essay by Wynton Guess

Cadernos de Arte e Antropologia

CfP "A Sonic Anthropocene – Sound Practices in a Changing Environment" / "Antropoceno Sónico – Práticas Sonoras para um Ambiente em Mudança"

Deadline: 31/07/2020

Since it was first proposed in the early 2000s, the concept of the Anthropocene has gained currency as an interpretive framework to critically examine the increasing impact of human activity on the environment, suggesting the beginning of a new geological epoch. The extension of human agency over the functioning of Earth systems has caused mass transformations upon various material scales, leaving an imprint that has been considered a global geophysical force. This has further problematized both the epistemic and pragmatic application of the nature/culture divide, raising questions about the methodological intervention of various disciplinary fields.

Along with the prolific visual culture developed with the Anthropocene hypothesis - including a large number of infographics, maps and visual documentation of planetary transformations - the present socio-ecological changes equally require practices of listening and aural documentation that register the transformations in the acoustic landscapes of cities and natural environments. These practices of listening and aural documentation might further the capacity of registering the transient space that the Anthropocene occupies in the material domain, while opening up a space for an extended sensibility that accounts for transformations across scales, from the molecular to the societal and the planetary. This space of potential proposed by the Sonic Anthropocene brings forward new possibilities for involving aural documentation tools in environmental affairs, while holding on to the critiques addressed to previous ecological debates initiated in the sonic field, such as is the case of the acoustic ecology movement.

The Sonic Anthropocene attempts to devise critical and practical methodologies that place renewed attention in the registration of how a location’s soundscape shapes the possibilities for listening and sounding of situated people and other living entities, having into account the transformations of the surrounding environment, and the crescent pressure of exponentially industrialized societies and gentrified urban landscapes. From the hums and sonic bursts of deep sea drilling to the prospect of silent springs to come, by way of the trolley rattling and engineered-for-authenticity sonic ambiances of the tourist city, listening to Anthropocene topologies invites for new reflections on scale, presence, permanence, agency and the experience underlyed by the present political moment.

This special issue of Cadernos de Arte e Antropologia seeks to make a contribution to these reflections by placing sound at the centre of an interdisciplinary conversation about the economic, social, cultural, political and ecological processes that underlie the current planetary transformations. We would like to encourage scholars, artists and practitioners from a diverse range of disciplines to submit proposals for articles, sonic essays or mixed media contributions that may address topics that are related, but not limited to:

Sonic ecoactivism and the ecological crisis

Biopolitics of natural soundscapes

The sustainability of sonic urban ambiances

Sonic ecosystems and the ecological dimension of sound and music

Alternative sonic forms of solidarity and being-together in times of uncertain futures

Sound art and Environmental Fictions

Sounding the environment across scales

Environmental spectralities and nonhuman audition

Sonic responses to the COVID-19 pandemic

Soundscape as site of negotiation and controversy

We encourage proposals comprising sonic and/or visual forms as well as mixed media. Please check the journal’s Section Policies. All contributions should be submitted online and follow the rules for submission indicated on the journal’s website (http://cadernosaa.revues.org/). Prospective contributors with questions regarding the potential suitability of topics, editorial expectations, or any other questions with regard to this special issue are invited to contact the Guest Editors directly by email to isanchez@fcsh.unl.pt.

CfP "Antropoceno Sónico – Práticas Sonoras para um Ambiente em Mudança"

Desde que foi proposto pela primeira vez no início do século, o Antropoceno ganhou força como um enquadramento interpretativo para examinar criticamente oimpacto crescente da atividade humana no meio ambiente, sugerindo o início de uma nova época geológica. A extensão da ação humana sobre o funcionamento dos sistemas terrestres causou transformações em massa em várias escalas materiais, deixando uma marca que tem sido considerada uma força geofísica global. Estes eventos problematizam a aplicação epistémica e pragmática da divisão natureza / cultura, levantando questões sobre a intervenção metodológica de vários campos disciplinários.

A par da prolífica cultura visual desenvolvida em torno da hipótese do Antropoceno - incluindo um grande número de infografias, mapas e documentação visual das transformações planetárias - as atuais mudanças sócio-ecológicas exigem igualmente práticas de escuta e documentação auditiva que registem as transformações nas paisagens acústicas das cidades e dos ambientes naturais. Essas práticas de escuta e documentação auditiva podem aumentar a capacidade de registar o espaço transitório que o Antropoceno ocupa no domínio material, ao mesmo tempo que abre espaço para uma sensibilidade expandida que explica as transformações ao longo de várias escalas, do molecular, ao social e planetário. Este espaço de potencial proposto pelo Antropoceno sónico apresenta novas possibilidades para envolvers ferramentas de documentação auditiva nos assuntos ambientais, não esquecendo as críticas levantadas por debates ecológicos iniciados anteriormente no campo sonoro, como é o caso do movimento da ecologia acústica.

O Antropoceno sónico tenta propor metodologias críticas e práticas que dirijam uma atenção renovada ao registo do modo como a atmosfera sonora de um local molda as possibilidades de ouvir e fazer soar de pessoas situadas e outras entidades vivas, tendo em conta as transformações do ambiente circundante, bem como a crescente pressão de sociedades exponencialmente industrializadas e paisagens urbanas gentrificadas. Dos zumbidos e explosões sonoras da perfuração no mar profundo, à prospetiva de primaveras silenciosas vindouras, entre o ressoar dos trolleys e os ambientes sonoros desenhados para recriar a autenticidade da cidade turística, escutar as topologias do Antropoceno convida a novas reflexões sobre escala, presença, permanência, agência e a experiência subjacente ao momento político atual.

Este dossiê dos Cadernos de Arte e Antropologia procura contribuir para estas reflexões, colocando o som no centro de uma conversa interdisciplinar sobre os processos económicos, sociais, culturais, políticos e ecológicos que potenciam as atuais transformações planetárias.

Convidamos investigadores, artistas e profissionais de diversas disciplinas a enviar propostas de artigos, ensaios sonoros ou contribuições de mixed media que possam abordar tópicos relacionados, mas não limitados a:

Ecoativismo sónico e a crise ecológica

Biopolítica das paisagens sonoras naturais

A sustentabilidade de ambientes urbanos sónicos

Ecossistemas sónicos e a dimensão ecológica do som e da música

Formas sonoras alternativas de solidariedade e união em tempos de futuro incerto

Arte sonora e ficções ambientais

Escutar o ambiente através de várias escalas

Espectralidades ambientais e audição não-humana

Respostas sónicas à pandemia do COVID-19

A paisagem sonora como espaço de negociação e controvérsia

Todas as contribuições devem ser submetidas pelo portal da revista Cadernos de Arte e Antropologia e estar em acordo com as regras para submissão de artigos definidas no portal (http://cadernosaa.revues.org/). Gostaríamos de incentivar propostas que incluam elementos sonoros e/ou visuais, assim como "mixed media" (ver Políticas de Seção no site da revista). Questões sobre a adequação potencial de tópicos, expectativas editoriais ou quaisquer outras perguntas relacionadas a este número especial podem ser dirigidas à equipa editorial convidada diretamente através do endereço de e-mail isanchez@fcsh.unl.pt.

por Wynton kelly Stone Guess

A Guitarra de Coimbra (Soraia Simões, 2019) por Sérgio Dias Branco

Capa de Horses, de Patti Smith (Robert Mapplethorpe) por Rui Almeida

por Sérgio Godinho

o quarto estado por Miguel Tiago

Luta Livre por Luís Varatojo

Poema Paredes por Rui Almeida

por Daniel Reifferscheid

by Wynton Kelly Stone Guess

por Regina Guimarães

exibição do filme A Guitarra de Coimbra de Soraia Simões de Andrade seguida de conversa com a realizadora

[1] por Paula Guerra

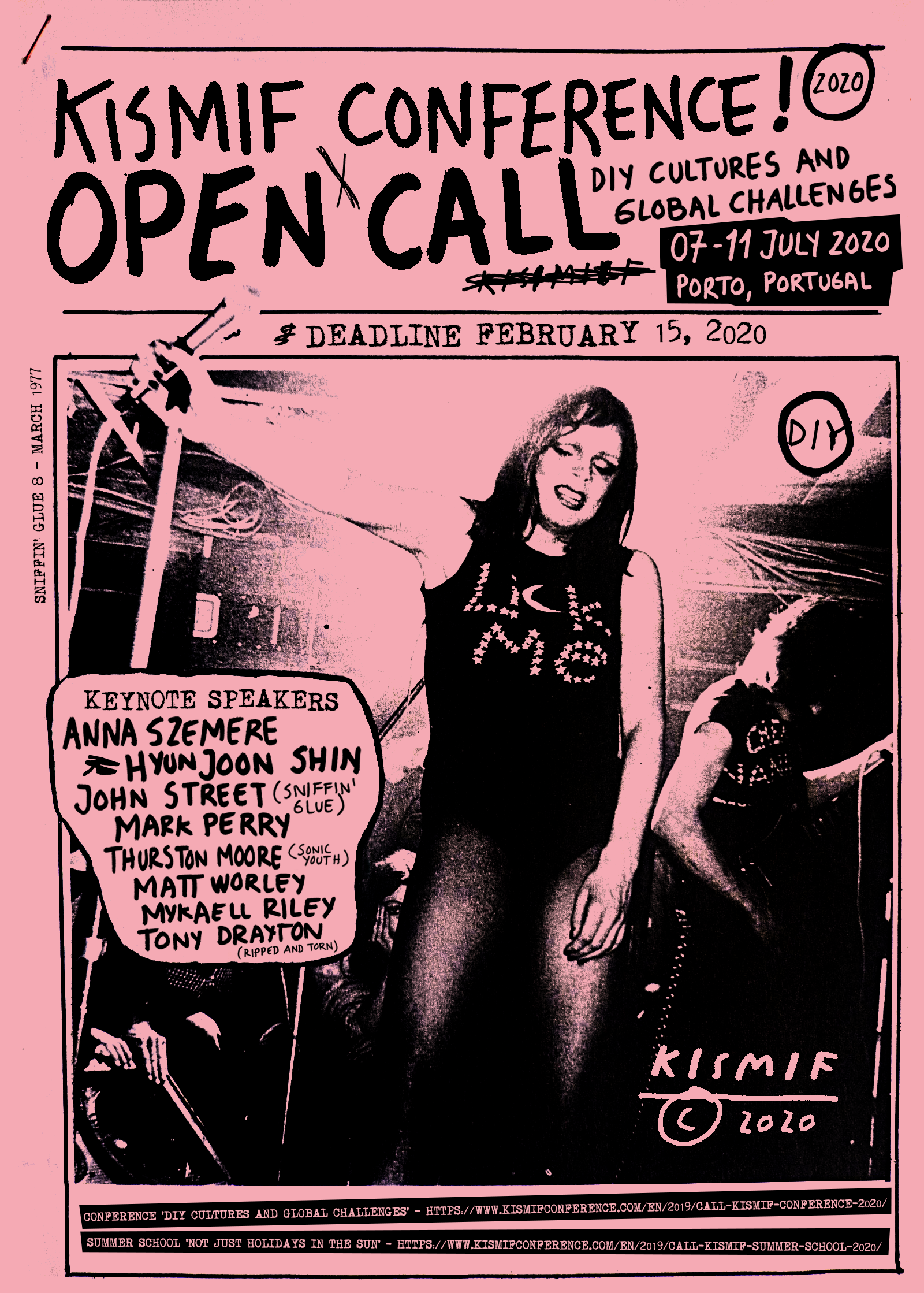

KISMIF CONFERENCE 2020

Keep It Simple, Make It Fast! DIY Cultures and Global Challenges 8-11 de julho de 2020 Escola de Verão ‘Not Just Holidays in the Sun’ 7 de julho de 2020 Porto, Portugal

CHAMADA À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Submissão de Propostas: De 1 de outubro de 2019 a 15 de fevereiro de 2020.

Datas: Warm Up: 6 de julho de 2020 Escola de Verão KISMIF: 7 de julho de 2020

Conferência KISMIF: 8 - 11 de julho de 2020

Locais: Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Casa da Música

Casa Comum

Universidade do Porto

TM Rivoli

Palacete Viscondes Balsemão Barracuda

Clube de Roque

Plano B

RAMPA

Coordenadores: Paula Guerra e Andy Bennett

Temos o prazer de anunciar a quinta edição da Conferência internacional KISMIF ‘Keep It Simple, Make It Fast! DIY Cultures and Global Challenges’ (KISMIF 2020) a ter lugar no Porto, em Portugal, entre 8 e 11 de julho de 2020.

A submissão de abstracts para esta conferência está aberta a investigadores e académicos a trabalhar em todas as áreas da sociologia, antropologia, história, economia cultural, estudos culturais, geografia, filosofia, planeamento urbano, média e disciplinas cognatas como design, ilustração, música popular, cinema e artes visuais e performativas.

Esta iniciativa vem no seguimento do grande sucesso das quatro edições passadas da Conferência KISMIF (realizadas em 2014, 2015, 2016 e 2018) e junta uma comunidade internacional de investigadores com enfoque em cenas musicais alternativas e culturas do-it-yourself.

A Conferência KISMIF oferece um fórum único em que os participantes podem debater e partilhar informação acerca de culturas alternativas e práticas DIY.

O KISMIF tem como foco práticas culturais frequentemente opostas a formas de produção e mediação cultural mais convencionais, produzidas em massa e comodificadas. Em linha com isto está uma ideologia anti-hegemónica girando em torno de políticas estéticas e de estilo de vida. O KISMIF é a primeira, e, à data, única, conferência no mundo que examina a teoria e a prática de culturas DIY como uma forma cada vez mais significativa de prática cultural no contexto global.

A conferência tem uma abordagem multidisciplinar, aceitando contributos de académicos, artistas e ativistas envolvidos em todos os aspetos das cenas alternativas e das culturas DIY, e baseados em várias metodologias— quantitativas, qualitativas e análises pluri-metodológicas.

O objetivo é debater não só música mas também outros campos artísticos tais como cinema e vídeo, graffiti e arte de rua, teatro e artes performativas, literatura e poesia, rádio, programação e edição, design gráfico, ilustração, desenhos animados e banda desenhada. Procurando dar resposta ao desejo reiterado por investigadores, artistas e ativistas presentes em edições anteriores da conferência KISMIF, a quinta KISMIF focar-se-á em ‘DIY Cultures and Global Challenges’.

O mundo está atualmente a vivenciar um turbilhão de mudanças sociais. Paralelamente a questões de migração, de populismo e um ressurgimento do nacionalismo; deparamo-nos com antagonismos crescentes facilitados pela austeridade, deslocamentos, racismo, tensões de classe, crises económicas e alterações climáticas.

Como tal, o mundo está a tornar-se um local cada vez mais precário. Neste contexto, acreditamos que as culturas DIY—e os diversos processos através dos quais funcionam—oferecem verdadeiros recursos e forças de esperança e de mudança. Como forma e prática cultural, o DIY evoluiu dos seus inícios durante a era punk dos anos 1970 para se tornar uma matriz de cultura translocal inovadora. No seu cerne está a vontade de esbater limites, desmistificar processos e fornecer espaços a vozes e comunidades marginalizadas. Apesar de todas suas confrontações espinhosas, as práticas culturais do punk—o seu ethos DIY, redes de contactos, espaços e meios de comunicação (álbuns, estilos, fanzines, cinema, atuações, arte em vídeo, design e outras criatividades diversas)—facilitaram e permitiram a inclusividade e a agência. Embora não negligenciando ou esquecendo as suas origens, tal ethos pode ser evidenciado quando falamos de questões de mudança social contínua. Dentro da prática do DIY existe o potencial para derrubar hierarquias existentes, para responder a muitos desafios da atualidade e para nos relacionarmos construtivamente com diferenças sociais, raciais, sexuais, de género e de saúde, entre outras.

O facto de o DIY ser uma componente vital do processo artístico é extremamente relevante. Na verdade, existem muitas práticas artísticas de cariz colaborativo e orientadas para a comunidade com origem em culturas DIY, tais como centros socioculturais, cenas urbanas e projectos artísticos profundamente embricados nas comunidades locais.

As artes nunca foram um mero produto comercial dos poderes hegemónicos; pelo contrário, são expressões, reflexões e interpretações que abrangem um vasto leque de significados. Têm sido sempre um meio de protesto e exploração semióticos; têm constantemente visto as coisas de maneira diferente e servido como um recurso à ação criativa. Podem ser discreta ou abertamente disruptivas; podem ser pacificadoras como distração ou funcionarem como meio de relação. No entanto, através da criatividade, as pessoas adquirem conhecimentos—encontram e expressam emoções e assumem controlo do seu meio envolvente.

Propomo-nos a explorar culturas DIY e outras culturas alternativas com elas relacionadas construindo uma matriz para converter arte em ação. O objetivo é analisar e realçar possíveis interseções entre arte não-hegemónica e sociedade civil de forma a capacitar indivíduos e comunidades tanto a nível local como para além de limites sociais e geográficos. As culturas DIY são importantes para encontrar estratégias de ação, para ligar e unir comunidades e para fortalecer a resiliência face a mudanças sociais futuras.

Através de investigação e práticas colaborativas pretendemos demonstrar formas inovadoras de fazer e co-criar. Usando exemplos de relacionamentos empíricos e artísticos com cenas DIY multi-geracionais pela Europa, revelaremos como, ao longo dos últimos 40 anos, estas artes aparentemente ‘periféricas’ acumularam uma variedade de práticas para, simultaneamente, destacar e promover temas de democracia e justiça social e espacial. Efetivamente, providenciam respostas multifacetadas aos desafios do nosso mundo, promovendo ideias seminais para um futuro melhor.

Em 2020, o programa científico do KISMIF será novamente acompanhado por uma programação social e cultural diversa, caraterizada por uma série de eventos artísticos com especial foco na música alternativa e outras expressões artísticas.

O objetivo é fornecer uma experiência única em termos das culturas DIY transglobais e inclusivas.

A Conferência KISMIF 2020 será precedida por uma Escola de Verão intitulada ‘Not Just Holidays in the Sun’ a 7 de julho de 2020 no Teatro Municipal do Porto- Rivoli. Esta escola de Verão oferecerá oportunidade a todos/as os/as interessados/as, incluindo participantes da Conferência, de assistirem a workshops dados por especialistas nestas áreas, nomeadamente das artes e de projetos baseados na comunidade.

Mais informação acerca da Escola de Verão será progressivamente disseminada no webite da Conferência KISMIF: www.kismifconference.com.

As principais linhas de abordagem para a submissão de abstracts tendo em conta o tema do KISMIF 2020– DIY Cultures and Global Challenges – são as seguintes:

O papel/importância de espaços/locais/territórios sociais em cenas de música alternativa e culturas DIY a nível local, trans-local e virtual. Género, migrações, diásporas, refugiados e movimentos artíticos e musicais. Cidades, espaço e resistência contracultural contemporânea, práticas sociais e artísticas.

Cenas musicais, novos atores, novas igualdades: género, imigrantes e os desempregados. Novas produções artísticas e musicais e intermediações que apoiam a justiça espacial e a sustentabilidade ambiental.

Transições em direção à sustentabilidade nas cenas DIY e novas (sub)culturas DIY sustentáveis que repensam os processos tradicionais através de uma lente–social, económica e ambiental–de sustentabilidade.

Movimentos ‘verdes’ que procuram melhorar a vida de comunidades locais, lutar contra desafios ambientais e promover o desenvolvimento sustentável, e suas relações com cenas musicais/artísiticas.

O papel dos desafios sociais, mecanismos de produção trans-locais e virtuais, intermediação e consumo musical.

Desenvolvimentos na teoria social em torno dos mundos das artes, campos musicais, campos artísticos e cenas musicais locais/trans-locais/virtuais. Movimentos humanitários, instabilidades e desastres, memória, historicidade, genealogia e diacronia de cenas musicais/artísticas. Subculturas, pós-subculturas, tribos, neo-tribos e envelhecimento. Património, retromania e arquivos DIY locais/trans-locais/virtuais e desenvolvimento comunitário.

Desafios/dilemas teóricos e metodológicos na investigação de diferenças artísticas por todo o mundo. Micro-economias urbanas, carreiras DIY e desigualdades: formas alternativas de empreendedorismo musical, artístico e cultural.

Pedagogias e intervenções baseadas em DIY artístico/musical e justiça socioétnica.

Cenas musicais e (sub)culturas, envelhecimento, etnia e desenvolvimento.

Cidade, estética e gentrificação: resistir à gentrificação.

Crises, canções de protesto e novas dinâmicas de interação social através de música e de práticas artísticas e DIY alternativas.

Espaços, locais e a festivalização da cultura, música e práticas alternativas e DIY. Música periférica e cenas artísticas, emancipação e justiça social.

Pós-colonialismo, descolonização, cenas musicais e artísticas transglobais e cidadania. Investigação baseada nas artes, políticas culturais: Norte global e Sul global.

Organizadores: KISMIF (Portugal) Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP, Portugal) Departamento Municipal da Cultura da Câmara do Porto (Portugal) Pé de Cabra (Portugal) Parceiros: Barracuda – Clube de Rock Casa Comum – Universidade do Porto Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT, Portugal) Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território (DINÂMIA’CET-IUL, Portugal) Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC, Portugal) Centro de Investigação Transdiscilplinar Cultura, Espaço & Memória (CITCEM, Portugal) College of Arts and Social Sciences - Australian National University (CASS-ANU, Australia) Fundação Engenheiro António de Almeida Fundação para a Ciência e Tecnologia Griffith Centre for Social and Cultural Research of the Griffith University (GCSCR-GU, Australia) Plano B Quarteto Contratempus (Portugal) Reitoria da Universidade do Porto (Portugal) Research Group Philosophy and Public Space - University of Porto (IF-UP, Portugal) Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT, Australia).

Para mais informações: www.kismifconference.com kismif.conference@gmail.com https://www.facebook.com/kismif.international.conference.

[1] Ph.D. Professor of Sociology

Convenor of KISMIF Conference

Founder/ Coordinator of Network Todas as Artes [All the Arts]

[1] por João Mineiro

Corria o ano de 2006 quando Allen Pires Sanhá apresentou o seu alter-ego ao mundo. Allen Halloween estreava-se com um álbum independente, saído diretamente das ruas de Odivelas e ninguém ficou indiferente à abordagem lírica e à sonoridade de Projeto Mary Witch. Um trabalho que condensava o percurso de mais de uma década de rap de rua, entre improvisos e maquetes que circulavam de mão em mão nas periferias da Grande Lisboa.

Sem que ninguém o previsse, iniciava-se aí o trilho de uma obra única e realmente distintiva na história do hip hop e da música portuguesa. Nessa altura, eu fazia parte de uma geração adolescente que arriscava as suas parcas poupanças em álbuns desconhecidos, a que tínhamos acesso em circuitos de distribuição independente, bastando-nos a confiança no selo de quem os editava ou distribuía em pequenas lojas ou no on-line. Projeto Mary Witch foi um desses álbuns que comprei sem poder antecipar que conteúdo escondia aquela capa sinistra, ilustrada com uma grande abóbora com um charro no canto da boca. Quando recebi o disco em casa, lembro-me de o pôr a tocar e de estranhar cada tema. Era uma voz suja e sombria, crua e mórbida.

Nunca tinha ouvido nada assim, mas por algum motivo não conseguia deixar de ouvir o álbum em modo repeat, tentando desvendar o significado de cada letra. “Raportagem”, “Ciclo da vida”, “Fly nigga fly”, “Várias vidas” ou “Dia de um dread de 16 anos” apresentavam-nos cruamente e sem filtros a vida quotidiana dos subúrbios da Grande Lisboa. Para mim, que vivia na Covilhã, aqueles relatos rimados mostravam-me um Portugal de que nunca tinha ouvido falar. A esse primeiro álbum sucederam-se Árvore Kriminal (2011) e Híbrido (2015), dois trabalhos originais, com uma qualidade técnica melhorada, mas que não perdiam a essência de um rap de ligações profundas à vida de Allen e dos seus. Músicas como “O convite”, “Drunfos”, “Debaixo da ponte”, “Bandido velho”, “Marmita boy”, “O Rei da Ala” ou “Zé Maluco”, tornaram-se em pouco tempo hinos cantados de início ao fim nos palcos mais variados e pelas pessoas mais improváveis. Quando no final de 2019 Halloween decidiu colocar um fim na sua carreira, fê-lo com estrondo, apresentando os dois objetos que haveriam de concluir esse seu ciclo artístico: o álbum Unplegueto (2019) e o livro “Livre Arbítrio” (Lua Elétrica, 2019), no qual foram reunidas as suas letras, que são também parte da sua biografia.

Treze anos não é muito tempo, mas no caso de Halloween foi o suficiente para deixar uma obra e um nome gravados na história da música portuguesa. O significado social e político da sua afirmação foi de grande importância. As suas músicas espelhavam, sem rodeios, a vida nos subúrbios da Grande Lisboa. Os subúrbios da gente que não costumamos ver nem ouvir em nenhum canal mediático, mas que, todas as madrugadas, limpa as redações antes da chegada dos jornalistas. O rap de Halloween era um rap de reportagem crua – ou de “raportagem”, como ele o designou numa das suas músicas. A sua voz era o megafone para o relato direto da vida de uma parte da sociedade portuguesa que não é noticiada pela precariedade habitacional ou as condições de isolamento e segregação em que vive. Halloween consegui derrubar os muros de uma Lisboa invisível aos olhos do privilégio branco. Ao fazê-lo homenageou aqueles que antes tinham começado esse caminho, ao mesmo tempo que abriu portas a tantos outros/as que lhe seguiram as pisadas.

De alguma forma podemos dizer que a música de Halloween foi uma espécie de “milagre sociológico”. Sob que condições um “jovem africano de um bairro social” poderia fazer ouvir a sua voz perante um país que remete a sua existência para a invisibilidade, a indiferença ou a violência? A música, e o seu potencial de circulação livre, foi a fórmula que lhe permitiu romper o isolamento do gueto e falar para fora. O rap foi o veículo da verdade que as suas músicas espelhavam. Talvez por isso, a sua escrita fosse uma decorrência da vida, e não o produto do marketing de carreira que sempre rejeitou. Musicalmente Halloween foi um artista amplo. A sua filiação ao rap underground e, do meu ponto de vista, profundamente político, conjugava-se com uma musicalidade suja no bom e profícuo sentido da palavra. Nem trap, nem boom bap, o seu rap tinha um rasgo grunge, experimental, tocando ao mesmo tempo em tonalidades acústicas que lhe assentavam igualmente na perfeição.

A sua música trocava o perfecionismo digital dos grandes estúdios, dos melhores produtores e dos mais notáveis agenciamentos, por uma bricolage home made, onde o rapper produzia exatamente à medida das suas necessidades artísticas e interiores. Talvez tenha sido a singularidade da sua música que o levava a ter fãs nos mais variados lugares: do rap underground ao heavy mental, do hardcore ao “hipsterismo urbano”. A diversidade do seu público fazia-o cruzar palcos realmente distintos: da festa de bairro mais improvisada, organizada pela associação local, a um palco com a dimensão de um Primavera Sounds.

No entanto, era sempre o mesmo Halloween que se apresentava, quer musicalmente, quer cenicamente. Como ele dizia: “O nosso circo é sempre igual, seja no Coliseu ou na escola preparatória”. Coerente até ao fim, apresentava-se com os seus rappers e companheiros de bairro, com quem cresceu pessoal e musicamente, nunca se dando a colaborações de conveniência comercial. 2019 foi o ano em que Halloween fechou o seu ciclo artístico. A sua voz ressoou bairro a bairro e impôs-se às massas, sem nunca ceder aos princípios pelos quais rimava. Mostrou-nos, sem soberba, mas com ousadia, como a música pode ser mais que um objeto mercantil sedento de responder aos mais variados apetites comerciais. A música em que se empenhava vinha de outro lugar, bem mais fundo e bem mais fecundo. Devemos-lhe esse exemplo e essa coerência, tão raros nos dias que correm.

[1] João Mineiro é Sociólogo, Investigador e doutorando (ISCTE). É coleccionador e entusiasta do RAP e da cultura hip-hop.

Fotografia de capa do autor, primeiro disco do rapper Allen Halloween.

INFO TAGV:

documentário sobre a guitarra de Coimbra que nos narra os caminhos deste instrumento musical

Soraia Simões de Andrade é a autora do documentário sobre a guitarra de Coimbra que nos narra os caminhos deste instrumento musical desde o berço até à contemporaneidade. Uma reflexão pessoal sem restrições, onde a representação das mulheres, os mais importantes construtores, a boémia, a história coimbrã e a diversidade dos contextos culturais em que se insere a guitarra de Coimbra, popularizada por Artur e Carlos Paredes em Lisboa e no resto do mundo, têm palco. O desafio do documentário é contar a história deste património imaterial da Coimbra popular, com a ajuda de intérpretes mulheres e intérpretes homens, documentos inéditos, estudiosos, espaços de referência e… a poesia que lhe subjaz.

Soraia Simões de Andrade tem como principais interesses como investigadora, nos quais tem trabalhado nos últimos anos, a história oral, os arquivos digitais, as práticas musicais em contextos de revolução política e ideológica, a relação entre música, memória e género. Autora da Mural Sonoro, plataforma digital criada em 2011, dirige a Associação cultural Mural Sonoro desde 2014 e é investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Publicou as obras “Passado – Presente. Uma viagem ao Universo de Paulo de Carvalho” (Outubro de 2012), “RAPublicar. A micro-história que fez história numa Lisboa adiada” (Junho de 2017, Editora Caleidoscópio) e lança agora “Fixar o Invisível. Os primeiros Passos do RAP em Portugal” (Setembro de 2019, Editora Caleidoscópio) resultado da sua investigação académica. É autora do podcast Mural Sonoro (2018), subjugado ao tema “mulheres na música, papéis, reportórios de luta e resistências” e autora e realizadora do filme “A Guitarra de Coimbra” (2019, RTP2). Em Agosto de 2014 foi distinguida com o Prémio Megafone Sociedade Portuguesa de Autores.

DATA

08, Janeiro 2020

HORÁRIO

18H00

DURAÇÃO

53 min

FAIXA ETÁRIA

para todos os públicos

PREÇO

entrada gratuita

RAPublicar (Editora Caleidoscóio 2017) e Fixar o (in) visível (Editora Caleidoscópio 2019) de Soraia Simões de Andrade

[1] por Soraia Simões de Andrade

José Mário Branco (JMB) teve a sua primeira infância numa aldeia de pescadores, perto do Porto, que «hoje é uma cidade grande, que é Leça da Palmeira», dizia-me num dos nossos primeiros encontros em sua casa, parte do seu conteúdo ficou disponível uns meses mais tarde na Mural Sonoro1.

Entre 2011 e 2013, JMB não cedia praticamente entrevistas, foi por intermédio de amigos em comum que a consegui fazer em sua casa. Sem que esperasse revelou-se o início de uma amizade/consideração mútuos: trocas frequentes de emails, sugestões de leituras, entre outros.

«Agora toda a gente quer falar comigo, olha os jornalistas é porque lá vem a Troika e fiz uma cantiga chamada FMI, não tenho nada para dizer, muitos deles nem nunca ouviram o FMI», «(...) já não vou para cima de um palco cantar com um lírio e um canivete (...) fiz aquelas canções porque estava a viver aquilo (...) o FMI é uma catarse», este seu desconforto em 2012, que se foi dissipando nos últimos anos da sua existência, ficou-me gravado até hoje.

Lembro que no nosso primeiro encontro falámos de teatro, da Comuna, da Manuela de Freitas (sua companheira, que mais tarde convidei para um outro debate sob o tema literaturas para fado2), dos filhos e dos netos, da neta cabo-verdiana ainda pequena, mostrou fotografias, mostrei-lhe também de um dos meus sobrinhos, cabo-verdiano, a viver em Santiago, do entusiasmo que o filme Mudar de Vida (parto longo, veio à luz após um crowdfunding) lhe estava a originar, «tens de ver isto!», aconselhava-me.

Foram essas longas horas, registadas na memória até à sua partida hoje, que me ajudaram a perceber o homem que tinha na minha frente, e que já admirava.

Desde 2012 que fomos trocando várias mensagens: sobre música e sobre política, esteve presente no ciclo de debates que organizei no Museu Nacional da Música3, enviava-me artigos que achava que poderiam ser interessantes para eu ler, sobre Alan Lomax, sobre o Benelux nos anos sessenta e setenta, sobre música dodecafónica e música concreta, muitas ideias acerca daquele que tinha como seu mestre, Luís Monteiro, crucial na sua aprendizagem da etnomusicologia. Um dia liguei-lhe a dizer que ia ao Porto conhecer Luís Monteiro, o seu professor, que ele ainda era vivo, ficou emocionado. Fizemos um texto de homenagem a Luís Monteiro, de quem ele entretanto tinha perdido o rasto até à minha ida ao norte, escrito a vários mãos: as do José Mário, da Ana Deus (vizinha do Luís Monteiro, que proporcionou esta minha visita), do Jorge Constante Pereira.

A última vez que falei presencialmente com JMB no Galeto, Avenidas Novas, um encontro imprevisto há cerca de um ano, perguntou-me: «tens tido notícias do Luís Monteiro? Está velho, tenho de o visitar». Não sei se o chegou a fazer. Mas, lembro que ficou radioso desde o momento em que soube que o “seu mestre” ainda era vivo e lhe pudemos prestar a homenagem numas breves linhas4 publicadas na Mural Sonoro.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

O JMB era um defensor da liberdade. Julgo que a sua força crescia quanto maior era o interesse pelos assuntos e pelas pessoas. Sinto-me uma privilegiada por o ter conhecido e privado consigo.

O pai de JMB era um amante de música, tinha feito o curso do seminário e ensinava-o, a ele e aos dois irmãos, a cantar a vozes. Fazia os baixos e eles as outras três vozes.

JMB estudou piano em Leça da Palmeira e tinha uma paixão grande pelo violino. Como os pais, professores primários, não tinham possibilidades, foram os padrinhos, pessoas abastadas da cidade do Porto, que lhe compraram o violino e lhe pagaram aulas no Conservatório. O professor, um francês, primeiro violino da Sinfónica do Porto, liderava também o Quarteto de Cordas, mas deu-lhe cabo da paixão pelo violino em poucos meses.

JMB ia aos sábados de manhã, quando não havia liceu, ao Conservatório ter aulas particulares de violino e «a única coisa que ele me ensinava era a pegar no violino e no arco com proibição de produzir qualquer som, e eu ficava ali uma hora de pé numa sala, com o professor à minha frente, a puxar-me pelo cotovelo e a corrigir-me os dedos no arco, pousar o arco nas cordas, mas proibido de tocar, primeiro ano era só para aprender a pegar no violino e isso matou definitivamente a paixão que eu tinha pelo violino, foi um assassinato».

Depois destes percalços, a música ficou de lado e iniciou uma paixão grande pela poesia, que é retomada quando abre a Escola Parnaso no Porto, já JMB tinha dezasseis anos. Foi aí, com Jorge Constante Pereira, Ricardo Sousa Lima, Nina Constante Pereira, na altura namorada de JMB, que o seu envolvimento político e cultural se intensificaram, estas tertúlias intersectavam vários mundos e olhares: da literatura à música popular. O seu contacto com as músicas contemporâneas, a música dodecafónica, a música concrecta, a música electrónica, e com a etnomusicologia, através de Luís Monteiro, traduzir-se-iam em sessões apaixonantes que o vieram mais tarde a moldar como músico e compositor.

Quando chegou a fase em que ia ser defrontado com a Guerra Colonial, havia já uma politização através do exemplo de amigos mais velhos que andavam na universidade, dentro do movimento estudantil universitário, JMB ficou ligado ao primeiro grupo que no Porto tentou formar associações de estudantes nos liceus, de nome Pró Associação. Se nas universidades, do Porto, Coimbra e Lisboa, as associações de estudantes eram toleradas no liceal eram mesmo proibidas.

JMB fazia parte de um grupo de jovens, rapazes e raparigas, por um lado muito sensibilizados para a resistência à ditadura, resistência à censura, por outro lado para uma ligação também desse grupo à poesia e à música no estilo da tertúlia, no contacto com poetas mais velhos, muitos deles/as neo-realistas do Porto, como Brigitte Gonçalves, António Rebordão Navarro, Eugénio de Andrade ou António Reis, que depois se tornou cineasta.

JMB e o grupo de jovens a que pertencia escreviam poemas, participavam no suplemento juvenil do Diário de Lisboa que era orientado por dois escritores, um casal de esquerda, aí publicavam poemas, desenhos, como os de Manuela Bacelar, hoje uma pintora reconhecida, recensões críticas. Este suplemento acabou a ser proibido pela censura e passou a ser publicado no jornal República.

Através de familiares e das dinâmicas intrínsecas à movimentação deste grupo de jovens havia relações com a Academia de Amadores de Música e o seu coro, dirigido por Fernando Lopes-Graça, com o próprio Lopes-Graça.

Um dos elementos deste grupo de jovens era Margarida Losa, filha de Ilse e de Arménio Losa, JMB assistiu à chegada, em casa de Ilse Losa, de Lopes-Graça com o primeiro disco prova de fábrica da Antologia de Trás-Os-Montes, recolhas de Giacometti seleccionadas por ele. «E o gesto do Graça de colocar o disco prova no toca-discos e da gente ouvir aquilo com as lágrimas nos olhos e pensarmos: como é que é possível nós termos estes tesouros no nosso país e ninguém os conhecer?».

Nas férias da Páscoa, JMB e os/as companheiros/as iam em grupo percorrer as terras do Alto Minho a pé ou, numa segunda fase, iam para o Alentejo, do Porto para o Alentejo, para a aldeia de Peroguarda, no meio do triângulo Beja-Ferreira-Cuba, para os ouvir cantar e falar. Os primeiros a ir foram presos pela PIDE. Era estranho um grupo de jovens no meio dos alentejanos, de repente: «a fazer o quê, para quê?», mas «a gente ia só para os ouvir cantar e falar».

Em 1961, JMB tinha dezanove anos. Estava, como muitos dos outros companheiros, ligado ao Partido Comunista, porque «era a única organização onde a gente podia fazer qualquer coisa a sério correndo todos os riscos inerentes, que no meu caso por exemplo levou à prisão pela PIDE em 1962, não é? A discussão sobre ir ou não ir participar na guerra colonial».

Uma época marcada pelo Concílio Vaticano II, pela Revolução Cubana, pela Guerra na Argélia, assuntos que faziam parte das discussões nestas tertúlias.

Como militante do partido comunista português JMB recebeu a directiva de ir para a guerra, «porque era a linha do partido na altura, achando que era na frente de guerra que o militante comunista poderia fazer o seu trabalho».

Nem JMB nem os restantes acreditavam, ou nada ou muito pouco, que isso fosse possível de acordo com os muitos relatos que vinham dos franceses, da Guerra da Argélia, onde a posição do Partido Comunista francês foi a mesma.

Foram, aliás, as discussões com integrantes do movimento estudantil francês, que ajudaram à sua própria posição, que culminou na recusa em participar na Guerra Colonial.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

Depois de ter estado preso pela PIDE em 1962, poucos dias antes de receber o postal de mobilização para a tropa em 1963, JMB aproveitou os dias que lhe restavam de validade de um antigo passaporte para fugir do país. Foram treze anos de vida em Paris. Regressou a trinta de Abril de 1974, cinco dias depois do 25 de Abril, no mesmo avião onde vinham, entre outros, Álvaro Cunhal e Luís Cília.

Vou andando por terras de França

pela viela da esperança

sempre de mudança

tirando o meu salário

Enquanto o fidalgo enche a pança

o Zé Povinho não descansa

Há sempre uma França

Brasil do operário

Não foi por vontade nem por gosto

que deixei a minha terra

Entre a uva e o mosto

fica sempre tudo neste pé

Vamos indo por terras de França

nossa miragem de abastança

sempre de mudança

roendo a nossa grade

Quando vai o gado prà matança

ao cabo da boa-esperança

Bolas prà bonança

e viva a tempestade

Não foi por vontade nem por gosto …

Vamos indo por terras de França

com a pobreza na lembrança

sempre de mudança

com olhos espantados

Canta o galo e a governança

a tesourinha e a finança

e os cães de faiança

ladrando a finados

Não foi por vontade nem por gosto …

Vamos indo por terras de França

trocando a sorte pela chança

sempre de mudança

suando o pé de meia

Com a alocação e a segurança

com sindicato e com vacança

Há sempre uma França

Numa folha de peia

Não foi por vontade nem por gosto…

No início dos anos setenta Paris era a segunda cidade de Portugal, «só em França, imagina, éramos oitenta mil desertores e refractários para um país de nove/dez milhões de habitantes».

Foi em França que, além de procurar a sobrevivência (chegou a trabalhar numa fábrica de mármores) participou activamente em lutas políticas, em núcleos políticos, cujos objectivos eram ao mesmo tempo a discussão sobre o que fazer em relação a Portugal: luta armada ou não luta armada contra a ditadura portuguesa, «tomar partido pela China ou partido pela União Soviética, e a questão da divulgação e da denúncia da ditadura portuguesa e da guerra colonial pela europa fora».

A emigração portuguesa em França, como na Suíça, na Alemanha, nos países escandinavos ou no Benelux, que até aí fora uma emigração quase exclusivamente da pobreza, como ficou retratado no filme Le Saut de Christian Challonge cuja música é da autoria de Luís Cília (também entrevistado na Mural Sonoro), ou seja uma emigração económica, mudou, com a ida de dezenas de milhares de jovens universitários contra a guerra.

Estes jovens, segundo JMB, começaram a aderir às associações de migrantes em Paris, que até aí serviam só para o rancho folclórico ou para a missa, contribuindo para uma politização de uma boa parte das mesmas.

JMB, Luís Cília e Tino Flores que também viviam em Paris, ou Sérgio Godinho, que começou a viver em Paris a partir de 1967, que interpretavam canções ora que denunciavam a situação em Portugal ora que rasgavam as fronteiras para a comunidade, começaram a dar concertos pela Europa do norte sobretudo, sempre a cantar para associações. O disco de JMB A Ronda do Soldadinho foi um resultado disso mesmo, por ser um disco feito propositadamente na ilegalidade, financiado com pré-compras do movimento associativo.

Um e dois e três

Era uma vez

Um soldadinho

De chumbo não era

Como era

O soldadinho

Um menino lindo

Que nasceu

Num roseiral

O menino lindo

Não nasceu

P'ra fazer mal

Menino cresceu

Já foi à escola

De sacola

Um e dois e três

Já sabe ler

Sabe contar

Menino cresceu

Já aprendeu

A trabalhar

Vai gado guardar

Já vai lavrar

E semear

Um e dois e três

Era uma vez

Um soldadinho

De chumbo não era

Como era

O soldadinho

Como JMB não tinha dinheiro para produzir o fonograma e a canção tinha-se entretanto tornado muito popular dentro da emigração portuguesa, mas também no seio da esquerda francesa, inquiriu: «há este disco para fazer, era importante fazer este disco, vocês acham? E eles disseram ‘achamos’, e eu disse ‘então, quantos exemplares é que querem comprar’? E confiam-me o dinheiro antes de ver os discos ou não’?». Recebeu o dinheiro de compras antecipadas de exemplares do disco e foi com esse dinheiro que o fonograma foi produzido, com uma tiragem reduzida. O seu percurso em França, a paulatina fragmentação das estruturas políticas de extrema-esquerda a partir de 1965, e o facto de um primo da sua mulher se ter esquecido de uma viola no apartamento por onde passou em Paris fizeram com que passasse a ter uma ligação a esse instrumento que anteriormente nem conhecia e com ele começasse a compor muito do repertório deste período. O piano, a flauta de bísel, o acordeão de teclado eram os instrumentos que sabia, até à data, tocar.

Encordoou a viola deixada no apartamento, faltavam-lhe cordas, e de ouvido começou a aprender a acompanhar-se a cantar canções, foi aí que colocou pela primeira vez a hipótese de se poder exprimir através deste meio, o da música, e deste instrumento.

JMB foi ao longo da sua trajectória bastante crítico relativamente a terminologias como «movimento dos baladeiros» ou «canção de intervenção», considerava-as pejorativas e redutoras. Isto porque já gostava de outras tipologias de canções como a canção poética francesa, canções brasileiras, canções anglo-saxónicas. Ambas, porque, em boa medida, estiveram associadas sobretudo «a uma grande pobreza musical das canções. Eram aquelas pessoas que se faziam acompanhar de uma viola, sabiam dois ou três acordes, que faziam tudo igual e muitas das vezes contra a própria mensagem da poesia. Exclude disto completamente o Zeca Afonso, porque o Zeca Afonso era um caso absolutamente à parte, e que continua a ser, de grande riqueza poética e musical e sobretudo interpretativa, mas o que veio na esteira do Zeca foi esse ''movimento dos baladeiros'' que até leva depois o Raul Solnado a fazer um sketch a ridicularizá-los, não é? Mas, há excepções. A ‘Pedra Filosofal’ do Manuel Freire é uma cantiga que foi uma viragem histórica pelas circunstâncias em que foi conhecida e que tem, digamos, qualidade poética e musical».

Seria, no entanto, por via da forte influência francesa, de uma música engagée, adjectivo aplicado às canções poéticas francesas do pós-guerra, que JMB começou por se fazer ouvir, mas nas canções ‘’comprometidas com realidades sociais” que lhe foram primeiramente referenciais estiveram também nesta fase canções brasileiras como as de Dorival Caymmi, ou aquelas que existiram fruto de um ressurgimento da canção política italiana, um país onde houve guerra e houve bastante resistência, e do contexto anglo-saxónico.

Depois de Abril de 1974, quando regressou a Portugal, fundou o Grupo de Acção Cultural Vozes na Luta (GAC), com o qual ainda gravaria uma primeira série de singles e Eps, depois reunidos no LP A Cantiga é uma Arma, JMB participaria no disco posterior Pois Canté!, o melhor disco, quanto a mim, do GAC.

Em Paris no ano anterior ao 25 de Abril já estava em gestação um grupo cuja ideia era fazer «música proibida, música ilegal, música de resistência, música subterrânea. Eu tinha tido uma cooperativa em que participei com amigos franceses chamada Organum já mais experiências de auto-edição de coisas marginais, completamente marginais, e que eram financiadas fora do sistema», o GAC esteve portanto muitos anos antes do seu surgimento em gestação.

O Grupo de Acção Cultural, como começou por se definir primeiramente, acabou dividido mais ou menos em função das diferenças políticas que havia na esquerda portuguesa. Uns do PCP, outros LUAR. No primeiro GAC, definido como de extrema-esquerda maoísta, estiveram JMB, Fausto, Tino Flores, na altura os jovens que vieram do Coro da Juventude Musical e do Instituto Gregoriano, alguns mais tarde integrariam o grupo Gaiteiros de Lisboa, como Rui Vaz, Carlos Guerreiro ou Pedro Casaes. Para JMB foram especialmente pessoas como Luís Pedro Faro que vieram a dar uma maior solidez artística aquele grupo de ''pós-baladeiros''.

Ser Solidário, Margem de Certa Maneira, A Noite e o emblemático FMI, a entrada para a Comuna em 1977/78, para fazer A Mãe que também daria origem a um LP, as cisões da Comuna no fim de Janeiro de 1979, que levaram José Mário Branco e Manuela de Freitas a formarem um novo grupo de nome Teatro do Mundo, onde produziu uma série de canções que surtiriam no projecto «Ser Solidário», curiosamente recusado por todas as editoras, «foi recusado por todas as editoras, na maioria dos casos por eu querer incluir o FMI, ficaram todos assustados, o Tozé Brito por exemplo respondeu-me por escrito que já lá tinham um Sérgio Godinho na Polygram e que era a mesma coisa. Mas, foi recusado por todas as editoras. Valentim de Carvalho, Polygram, a que depois se chamou Sony, todas», firmaram JMB como um autor de referência não só sob o ponto de vista musical como cultural e social.

O grupo Teatro do Mundo levou à cena o concerto «Ser Solidário», uma vez mais JMB convidou o público a pré-financiar a existência do disco. Foi assim que o disco foi feito. A etiqueta comercial (Edisom) é efectivamente posterior, editora de Zé da Ponte e de Guilherme Inês que aceitaram editá-lo fazendo ao lado um maxi-single do «FMI», já com tudo pago e gravado. Em 1980 e 1981 os concertos estavam esgotados.

É inegável que JMB conseguiu uma almofada de público «para este tipo de canções, que está muito a cavalo entre esse fenómeno de que tu falas digamos que da marginalidade de certos cantores, e depois o outro fenómeno que é uma coisa muito forte que ficou do PREC, que é: a identificação política, não é?», mas JMB foi muito mais do que este período da canção, foi/é/será para mim inquestionavelmente um homem com uma cultura musical abrangente, o melhor arranjador de Música Popular, um compositor de ‘’novos fados’’ singular, como o provam, entre outros, os trabalhos discográficos com a sua mão, os seus ouvidos, a sua sensibilidade para Camané. Deixou-nos um dos autores mais interessantes dos séculos vinte e vinte e um, no seu percurso cabem todos os textos e homenagens.

Obrigada Zé Mário!

Notas:

Dossier 303: José Mário Branco, a voz da inquietação

1 História oral Mural Sonoro, entrevista a José Mário Branco: www.muralsonoro.com.

2 Novas literaturas para Fado com José Luís Gordo e Manuela de Freitas, Muralha Alfama, ciclo Conversas à volta da Guitarra portuguesa, org: Soraia Simões de Andrade: www.muralsonoro.com.

3 «Música e Sociedade», Museu Nacional da Música, org Soraia Simões de Andrade: www.muralsonoro.com.

4 Por falar em Luís Monteiro: www.muralsonoro.com.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

[1] por Ana Biscaia e Inês Brasão

Fêmea, uma História Ilustrada das Mulheres, é um livro feito de 36 pequenas histórias ilustradas.

A sua organização não foi regida pelos princípios da cronologia ou da exaustividade, mas da possibilidade de suscitar o questionamento e o debate em torno de cada um dos fragmentos.

É, neste sentido, uma obra em aberto, uma vez que deixa ao leitor o aprofundamento das histórias que forem do seu interesse. Fêmea.. deixa a janela aberta a muitas perguntas e é feita de perguntas, também, suscitando um exercício de relação entre o passado e o presente, o adquirido e por adquirir, a redutora visão do binarismo de género, o poder, o corpo e a construção da intimidade, e, sobretudo, um exercício que não se conforma em deixar invisíveis as mulheres com que nos cruzamos nas ruas.

Não partimos de uma linha de tempo formal e academicamente constituída. Este foi um projeto criado em forma de árvore (a mulher), a partir de onde crescem três ramos dedicados aos Artefactos, Manifestos e Territórios.

Uma particularidade que não pode ser escamoteada é o facto de este livro ter tido como fundamento o equilíbrio entre a narrativa visual e a narrativa escrita, sem qualquer vislumbre de sobrepeso de uma sobre a outra. Fêmea.. associa a potência da imagem à palavra, e iguala a letra ao risco.

Nesse diálogo, imagem e palavra convocam reflexões sem guião pré-definido, na esperança de que se queiram abrir portas e partir espelhos ali refletidos. Trata-se de 36 sínteses históricas que gostávamos pudessem vir a contribuir, também, para uma educação sobre as questões de género, essencial nos dias que correm.

Fêmea é, também, um livro que subtendeu uma da vontade de falar de desejo na história das mulheres. Sabemos que a história oficial fez das mulheres sujeitos sem história. Fez das mulheres sujeitos sem desejo de falar, de se exprimir, de ter prazer, de se associar a partidos ou a causas. Fez delas profissionais de desejo, material de desejo, mas não sujeito de desejo. Fez da mulher um sujeito sem direito ao desejo de não fazer nada.

Assim, este livro assume que uma das melhores formas de se entender esta História é ver em cada um dos temas um movimento contrário ou adjuvante da identificação da mulher enquanto sujeito de desejo. Não apenas de um desejo físico, mas de um desejo ligado à ação de ter voz.

No capítulo dos Artefactos, elegemos 12 objetos que marcam transformações na relação da mulher com o seu corpo, o seu esforço ou a sua identidade, sempre em curso. A meia de seda, a pílula, o baú da noiva, a revista, a bicicleta, a máquina de lavar a louça ou o diário, entre outros, são usados como categorias que desencadeiam discussões. Falamos de objetos cujo valor simbólico tentámos que fosse transcultural.

A sua chegada ao contacto com o corpo feminino terá sido concretizada em diferentes temporalidades, e para propósitos diferentes, mas persistem como uma espécie de diques no curso de um rio. De algum modo terão causado um sobressalto, ainda que seja controverso, algumas vezes, o quanto a sua invenção e difusão terá representado sobretudo um projeto emancipatório ou, por outro lado, um projeto que reproduz as condições de desigualdade na relação com o mundo.

No capítulo dos manifestos, são representados 12 contextos singulares que introduziram disrupções no manto da história dos papéis. Não são, muitas das vezes, histórias felizes. Ali figuram mulheres que, a partir das adversidades que enfrentaram, incendiaram o horizonte de focos de tensão e luz.

Lutaram contra estereótipos sobre o significado do seu lugar. Levantaram o dedo, riram-se e insurgiram-se, entraram nos bares e pegaram no microfone, escolheram amantes e tiraram as fitas cor-de-rosa, falaram sobre si falando sobre outras mulheres, disseram o que queriam usando todas as conjugações. Mas, na verdade, são contextos que assinalam sobressaltos no chão das sociedades, tão persistentemente obstinadas em repetir-se a si mesmas.

A inquisitorial caça às bruxas, a escravatura, a entrada da mulher na ciência, enquanto artista, ou a possibilidade de discursar sobre o sexo e os imaginários eróticos, os manifestos de repúdio sobre a objetificação do corpo encontram-se aqui refletidos.

Terminamos com uma abordagem aos territórios que são essencialmente definidos a partir da ideia de trabalho. À escolha dos 12 trabalhos para esta História ilustrada das mulheres presidiu, em primeiro lugar, a vontade de denunciar a construção do trabalho enquanto revelação de género.

Desde sempre os trabalhos foram distribuídos sob o princípio da separação, e também da hierarquização. Como escreveu Alexandra Kollontai, o processo de divisão sexual de uma sociedade foi sempre o ponto central do seu processo cultural e político.

Ora, o controlo da economia sexual feminina marcou a relação das mulheres com o mundo, reservando a sua libido para a domesticidade e a reprodução. Os trabalhos destinados às primeiras incorporaram-lhes gestos, esforços e feridas determinadas, gerando uma espécie de crosta de reconhecimento da sua existência.

Às mulheres induziram os trabalhos reprodutivos, afastando-as dos produtivos e criativos. Neste ramo falaremos das mulheres no território das fábricas, da da domesticidade, da justiça, do ensino, da costura, da dança, do atletismo ou do shopping.

Não adianta esconder o quanto a palavra Fêmea, que dá nome ao título, se tornou anátema nos nossos dias. Neste livro, a palavra é exatamente a renúncia daquilo que a limita e que legitimou as maiores violências.

É a possibilidade de usar a palavra livremente depois de terem condenado tantas mulheres a serem pouco mais que a biologia do seu sexo. Usamo-la para a subverter, desdobrar, multiplicar e poder ansiar a pretensão de neste livro poderem estar contidas histórias que afetaram, de uma maneira ou outra, todas as mulheres do mundo. Julgámos que nela cabia um mundo inteiro que se transforma, macula, mantém, sobrevive e reivindica.

Fêmea é o rastilho que potencia o múltiplo feminino.

O livro é composto de uma última parte que dá voz a testemunhos de vida narrados na primeira pessoa. As últimas páginas de Fêmea dedicam-se à narrativa de um conjunto de histórias de vida de um conjunto de mulheres do presente que se recontam, olhando para si e para as mulheres e homens à sua volta.

[1] Ilustração: Ana Biscaia, textos: Inês Brasão. Fotografia de Ana Biscaia: Ali Matay.

Soraia Simões de Andrade (Instituto de História Contemporânea, Associação Mural Sonoro) estará no próximo dia 27 de Novembro das 19h às 22h à conversa com alunos/as do curso de PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE HIP HOP.

A colaboração decorre de um convite dirigido por formadores desta unidade disciplinar. A mesma tem como vector principal a história da produção musical e do MCing e divide-se em doze aulas de três horas cada. O curso é ministrado na Escola de Tecnologias Inovação e Criação (ETIC), em Lisboa.

Neste dia, a autora e investigadora falará de resultados da sua investigação em torno da representação vs sub-representação das mulheres no hip-hop ao longo da sua história recente em Portugal (desde os anos oitenta e noventa do século vinte), bem como acerca da bibliografia, ou outros exemplos, sobre o mesmo tema no contexto internacional.

Espera-se uma tarde interessante e produtiva.

Mais sobre o âmbito em que decorrerá a sua participação aqui.

![Produção e criação de hip-hop [convite ETIC], 27 de Novembro de 2019](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52c9d865e4b05c5f2d7ab9cb/1570811716019-AHCRACK8LOPD7FC1YDPG/ETIC+convite+a+Soraia+Simoes+de+Andrade.jpg)