Resumo: O tema central do presente artigo é a produção do compositor Ivan Lins entre os anos 1970 e o início dos anos 1980. Ao longo desse período sua trajetória passou por significativas transformações, que trazem à tona contradições e conflitos, demarcando a atuação de um artista em busca de seu espaço, mediado pelas relações de mercado. Nos discos de Ivan Lins lançados nesse período, é possível notar uma frequente mudança de estilos musicais e do conteúdo poético das letras, que revelam a maneira como se ajustou à dinâmica da indústria cultural, assim como às transformações nos planos político, ideológico e econômico, durante a década de 1970, no Brasil.

Palavras-chave: MPB; anos 1970; Ivan Lins.

Abstract: The main subject of this paper is the production of songwriter Ivan Lins from the 1970s to the beginning of the 1980s. Throughout this period his career underwent significant changes, which bring about contradictions and conflicts, showing an artist’s search for his own ground, a process mediated by market relations. In his albums from this period, one notes a frequent shift in musical style and in the poetic contents of the lyrics, which reveal the way by which he adapted himself to the dynamics of cultural industry, as well as the political, ideological and economical transformations that took place in Brazil in the 1970s.

Keywords: Brazilian Popular Music (MPB); 1970s; Ivan Lins.

Primeira metade dos anos 1970 e a identidade “internacional-popular”

Ivan Lins despontou como compositor no início dos anos 1970, como integrante do Movimento Artístico Universitário – MAU, um grupo de compositores, do qual faziam parte Gonzaguinha, César Costa Filho, Lucinha Lins, Aldir Blanc, Rui Maurity, dentre outros. Com uma produção musical heterogênea, o grupo buscou chamar a atenção do público universitário e da mídia, inserindo-se em festivais da canção, promovidos por redes televisivas (SCOVILLE: 2008, p. 31). Os integrantes do MAU se sobressaíram no V Festival Internacional da Canção (FIC) da rede Globo, em 1970, com a classificação de três canções (17), dentre os quais Ivan Lins se destacou como segundo colocado, com a canção “O Amor é o Meu País”, executada no estilo soul. A boa repercussão dos compositores do MAU no V FIC levou a rede Globo a criar um programa musical, chamado Som Livre Exportação, conduzido pelos integrantes do grupo. É importante ressaltar que, nesse momento, iniciava-se no Brasil o período denominado “milagre brasileiro”.

Ao mesmo tempo que as estratégias do governo conduziram a um significativo desenvolvimento econômico que alavancou o consumo da classe média, o Brasil vivia uma fase de severa repressão, principalmente após o decreto do AI-5, em dezembro de 1968. Com a censura, a perseguição e o exílio de diversos artistas, o panorama cultural passou por uma fase de esvaziamento. Nesse contexto repressivo, que se somava à crescente racionalização do funcionamento da televisão, o ciclo dos festivais da canção, que viveu seu apogeu nos anos 1960, também entrava em declínio. Para Marcos Napolitano, a favorável inserção do MAU nos festivais televisivos e no mercado fonográfico reflete a forma como a indústria cultural buscou suprir o espaço retraído da MPB, direcionando sua produção ao meio universitário (18) (NAPOLITANO, 2002, p. 6). Esse aspecto pode ser reforçado com a afirmação do compositor Paulinho Tapajós, diretor e produtor do selo Forma, da gravadora Philips, entre 1969 e 1970. Em entrevista (19), Tapajós explica que esse selo foi criado por André Midani, presidente da Philips no Brasil, especificamente para atender ao segmento da música universitária que despontava naquele período através dos festivais universitários da canção.

Ivan Lins foi um dos artistas lançados pelo selo Forma, com a gravação de um compacto simples (20), um compacto duplo (21) e três LPs. Se por um lado Ivan Lins se identificava com o segmento de renovação da MPB, através de sua participação no MAU, por outro, sua música apontava para uma direção distinta. Tratava-se de uma produção não-engajada, que se distanciava do sentimento de “brasilidade” e da tradição “nacional-popular” predominantes na MPB consagrada nos anos 1960. A produção de Lins se distinguia pelo uso de estilos internacionais, como o rock, o pop, o gospel e o soul, e por letras de conteúdo romântico.

Embora o influxo de culturas diversas na música seja um aspecto demasiadamente comum, o que chama atenção aqui é sua contraposição em relação ao predomínio de valores ligados à identidade “nacional-popular” naquele momento, na esfera da música popular brasileira, da qual Ivan Lins passou a fazer parte. Para fundamentar tal discussão, tomamos como base o conceito formulado por Renato Ortiz de identidade “internacional-popular”, antagônico à identidade “nacional-popular”, que fora hegemônica no plano ideológico da canção brasileira, até fins dos anos 1960. É importante salientar que o mercado consumidor da “MPB” de então era representado principalmente pela juventude de classe média escolarizada (NAPOLITANO: 2002, p. 3). aponta Marcos Napolitano: “(...) podemos vislumbrar no início dos anos 70 o fechamento de um processo cultural iniciado ainda nos anos 20, marcado pela necessidade de buscar a identidade nacional brasileira e para o qual concorreu de forma significante a esfera musical popular” (NAPOLITANO, 2005, p. 75). Com o processo de internacionalização do capital promovido pelo governo militar desde o golpe em 1964, marcado por um amplo investimento na área de comunicações, a indústria cultural no Brasil se consolidou durante os anos 1970, passando a se ajustar aos padrões organizacionais e mercadológicos internacionais (ORTIZ, 2006, p. 205). A partir da reconfiguração do mercado de bens simbólicos, o espaço cultural da MPB “engajada”, norteada pela ideologia “nacional-popular”, teve seus valores redefinidos. Nesse sentido, o advento da Tropicália, a partir de 1967, já assinalava o momento de crise do ideal “nacional-popular” na MPB que, conforme Marcos Napolitano, “se via cada vez mais absorvida pela indústria cultural e isolada do contato direto com as massas, após o golpe em 1964” (NAPOLITANO, 2006, p. 64). A Tropicália apresentou uma ruptura, criticando o posicionamento “nacionalista” da esquerda, incorporando elementos da cultura de massa, com o uso de guitarras elétricas, do rock, do pop e do psicodelismo. Nos anos 1970, valores identitários “mundializados” se tornaram um novo elemento de legitimação na esfera da cultura, conforme assinala Ortiz: A tradição e as artes não se configuram como padrões mundiais de legitimidade. Mas o que os substitui? Quero argumentar que a modernidademundo traz com ela esses valores. Por serem globais, independentes das histórias peculiares a cada lugar, pela sua amplitude, abarcam o planeta como um todo, e por expressarem um movimento sócio-econômico que atravessa as nações e os povos, os novos padrões de legitimidade superam os anteriores (ORTIZ, 2003, p. 191-2).

É importante ressaltar que nesse novo quadro cultural que se configura, as escolhas identitárias se relacionam diretamente aos interesses e possibilidades que se articulam segundo a lógica do mercado moderno (NETTO, 2009, p. 164-5). Nesse sentido, buscaremos verificar como Ivan Lins se apropriou de diferentes discursos identitários em tempos de mundialização da cultura, ao longo de sua trajetória nos anos 1970, de acordo com os contextos em que atuava. Dentro dessa perspectiva, o programa Som Livre Exportação, da Rede Globo, expunha novos nomes da música popular brasileira e artistas consagrados, buscando explorar diversos segmentos do mercado, funcionando como uma “vitrine” para as gravadoras e ampliando, dessa forma, a faixa de consumo para a indústria fonográfica. A Rede Globo possuía também um acordo com a Philips para a produção das trilhas das telenovelas que eram apresentadas e promovidas no programa (SCOVILLE, 2008, p. 122-9). Na matéria sobre a estreia do Som Livre Exportação, da revista Veja, o programa é exaltado por sua capacidade de aliar características de programas musicais consagrados nos anos 1960, reunindo as tradições das “raízes nacionais”, da época do “Bossaudade”, a “moderna música brasileira”, do “Fino da Bossa”, o som “jovem e descontraído”, da Jovem Guarda, e “a nova tendência de adaptar ao Brasil os sons internacionais, principalmente o soul americano” (TEMPLO..., 1970, p. 76). A ênfase dada à “nova fase” da música brasileira, que adapta “ao Brasil os sons internacionais”, reforça a ideia de que, nesse contexto, elementos mundializados passaram a fazer parte dos critérios de legitimação na esfera da canção popular. Ou seja, a escolha das atrações do programa também se relacionava ao caráter “internacionalizado” que elas apresentavam. Em 1971, Ivan Lins lançou seu primeiro LP, Agora, essencialmente de canções ligadas ao soul. Alcançou grande êxito comercial (22), principalmente após o sucesso de “O Amor é o Meu País” no V FIC, e de “Madalena” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza), gravada por Elis Regina, no compacto duplo Elis Regina (Philips, 1970) e depois no disco Ela (CBD/ Philips, 1971). Ivan Lins estreitou seu vínculo com a televisão, à frente do Som Livre Exportação, e passou a produzir canções para telenovelas da Rede Globo, como “A Próxima Atração” (1970-1971) e “Assim na Terra como no Céu” (1970-1971). Na tentativa de explorar comercialmente o MAU através do Som Livre Exportação, a Rede Globo optou por voltar sua atenção para a figura de Ivan Lins, que melhor se equiparava com os padrões de produção da emissora, como observa Eduardo Scoville, em sua tese de doutorado sobre a relação da Rede Globo com a MPB, na primeira metade dos anos 1970: “Ivan Lins, que não produzia música engajada, se tornou o elemento do grupo mais “acessível” ao grande público e produtor de músicas que iriam ser incluídas nas telenovelas” (SOVILLE, 2008, p. 121). A produção de Ivan Lins parecia então não se restringir somente ao público universitário, abrangendo um público consumidor mais amplo. Assim, nesse período a atuação de Lins esteve intimamente atrelada à Rede Globo. Ao longo da exibição do programa, Lins assumiu papel de protagonista, passando a ser o apresentador, ao lado de Elis Regina. Em 1971, deixou o MAU e, após o curto período de intensa exposição na TV Globo, decidiu romper o contrato com a emissora. Pouco tempo depois o programa Som Livre Exportação foi extinto. As escolhas de Ivan Lins durante esse período garantiram seu sucesso mercadológico, porém, sua atuação foi amplamente criticada, pelo conteúdo descompromissado de suas composições e, principalmente, a partir da polêmica gerada em torno da canção “O Amor é o Meu País”.

O crescimento econômico que se deu durante o período, conhecido como “milagre brasileiro”, e a vitória da seleção na Copa do Mundo em 1970 contribuíram para disseminar a ideia de progresso e otimismo, promovida pelo governo Médici. Nesse contexto surgiram slogans ufanistas como “ninguém segura este país”, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, e canções que exaltavam o país (NAPOLITANO, 2006, p. 78), como “Eu te amo, meu Brasil” (Dom). A letra de “O Amor é o Meu País” (23), escrita por Ronaldo Monteiro de Souza, é de conteúdo amoroso, no entanto, o uso da palavra “país” deu margens a interpretações que a relacionaram à exaltação de cunho adesista. Vale salientar que, mesmo se articulando em um contexto mercadológico em crescente segmentação, que buscava abranger a diversidade de gosto do público consumidor, no qual conviviam diversos estilos, como a MPB, o rock e o pop, Ivan Lins surgiu com a marca de “compositor universitário”, através de sua participação no MAU. Sendo assim, é possível pensar que havia uma expectativa do público universitário, principal consumidor de MPB “engajada”, em relação a uma postura crítica em sua produção. Sob esse ponto de vista, a cobrança que recaiu sobre a produção do artista adquire maior sentido. É possível verificar esse aspecto em entrevista ao jornal O Pasquim (LINS, 1972), na qual Lins foi severamente criticado por cantar “O Amor É o Meu País” (idem, p. 12), por dar preferência à temática amorosa em suas canções e por seu vínculo com a Rede Globo nos anos anteriores. A partir dessas críticas e da queda de popularidade, que se nota com o acentuado declínio de vendas de seus LPs (24), chamamos a atenção para visíveis mudanças que ocorreram entre cada disco lançado nos primeiros anos da década de 1970. Em seus três primeiros discos: Agora (1971), Deixa o Trem Seguir (1971) e Quem Sou Eu? (1972), prevalecem canções relacionadas aos estilos pop, rock, soul, com harmonias jazzísticas e letras românticas. Enquanto o álbum Agora não apresenta praticamente nenhum elemento musical ligado à “brasilidade”, com exceção de “Madalena” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza), que pode ser considerada um samba-funk, no disco Deixa o Trem Seguir há um maior uso de materiais brasileiros, como o ritmo de samba empregado nas canções “Que Pena Que Eu Tenho de Você”, “Me Deixa em Paz”, “Carro Abandonado”, e o ritmo de baião em “Oba” – todas escritas em parceria com Ronaldo M. de Souza. No disco subsequente, Quem Sou Eu?, Lins muda levemente sua maneira de cantar, antes gritada e rouca, adotando interpretações vocais mais brandas.

Os arranjos, de Arthur Verocai, nos discos anteriores, densos, com uma maior massa sonora resultante do uso de instrumentos de metais, madeiras e cordas, passaram a ser bem mais econômicos. Há uma inserção muito maior de elementos “brasileiros” no repertório, que se divide em canções bossa-novistas, sambas e canções pop. É um disco mais intimista, com mais elementos “nacionais” e mesmo que não apresente um conteúdo politizado, sinaliza a nova produção engajada que irá se estabelecer a partir dos discos seguintes, Modo Livre (RCA, 1974) e Chama Acesa (RCA, 1975).

Segunda metade dos anos 1970 e o “nacional-popular”

Como vimos, o sucesso comercial de Lins não correspondia, até certo ponto, à sua legitimação no espaço cultural da MPB. Sua atuação, no início dos anos 1970, pautada em sua relação com a Rede Globo e no súbito sucesso comercial decorrente desse momento, não era “bem vista” pela crítica intelectualizada. Para alcançar o prestígio necessário para se legitimar nesse campo, Ivan Lins teve que redirecionar sua carreira através de escolhas estéticas que se evidenciam tanto nas mudanças musicais, com a incorporação de elementos ligados à “brasilidade”, quanto nas escolhas profissionais, rompendo o contrato com a Rede Globo e com a gravadora Philips. Paulinho Tapajós, produtor dos álbuns mencionados, acrescenta informações relevantes em relação aos resultados comerciais desfavoráveis do disco Quem Sou Eu?, que demarcou musicalmente o início das mudanças estéticas mais significativas das composições de Ivan Lins até então:

No Quem Sou Eu? ele promoveu a mudança, mas ao mesmo tempo foi uma virada que não foi muito bem aceita pelo comercial (...) Eu acho que o pessoal estava acostumado a aquele Ivan gritando e de repente vem um Ivan mansinho, comportado na interpretação. Aí eu acho que a coisa não deu muito certo comercialmente (...). (25) As novas escolhas de Ivan Lins naquele momento não garantiram seu êxito perante o público consumidor, como denota o texto acima, e ainda não foram suficientes para agradar à crítica, que condenava sua postura “alienada”, como é possível notar no trecho a seguir, através da fala do produtor musical Mariozinho Rocha, onde fica visível a tensão latente entre o posicionamento de Ivan Lins e a opinião da crítica, em entrevista ao Pasquim (LINS, 1972, p. 12): “Vocês só fazem letra de amor? (...) têm outras coisas que acontecem, além do amor, em qualquer classe social. Por que vocês focalizam esse lado mais fácil, mais meloso? (...) Você fala de amor, digamos, por uma menina, não por um ser humano”. A consolidação da indústria cultural e de uma produção cada vez mais voltada para o entretenimento levava a esquerda nacionalista a se preocupar com o resguardo do caráter engajado das obras, através da cobrança ideológica em torno das produções, que deviam ser “anti-imperialistas, nacionalistas, exortativas e aliancistas” (Cf. NAPOLITANO, 2006, p. 6). Esse debate se evidencia em relação à música de Ivan Lins e gera um questionamento do próprio artista, no sentido de assumir um posicionamento politizado, como é possível perceber em seu discurso sobre a mudança que promoveu em sua trajetória após reconhecer a falta de engajamento, o desgaste decorrente de sua superexposição midiática e a queda de popularidade:

Aí veio o tombo. Durante todo o tempo, a máquina foi me usando, usando, gastando. E eu deixando (...). Quando abandonei a Globo, ainda tentei fazer outras tevês, mas já estava traumatizado e profissionalmente valendo pouco. Resolvi me afastar para tentar entender por que tudo aquilo tinha acontecido comigo. (...) E, passando a transar áreas mais engajadas, política e musicalmente, ao mesmo tempo em que queimava a pestana devorando livros e mais livros, comecei a entender o processo político brasileiro e até meu papel nisso tudo (LINS: 1981, p. 8-9. Grifos nossos).

Nessa fala, Ivan Lins atribui a responsabilidade de sua postura “alienada” à “máquina”, à Rede Globo, posicionando-se como sujeito passivo, “inconsciente” em relação à sua própria produção. Em seguida, toma posição como sujeito ativo, consciente de suas escolhas, dessa vez comprometidas com questões sociais e políticas. Nota-se, portanto, como o artista se justifica estrategicamente, procurando legitimar suas escolhas. Na nova fase politizada, que se inicia com o lançamento de Modo Livre, em 1974, é possível perceber que para efetivar a nova imagem de artista engajado, Ivan Lins passa a renegar em seu discurso sua produção anterior, questionando a qualidade de suas composições, a falta de “liberdade artística” a que estava submetido e o propósito comercial das canções. O artista enfatiza a retomada de suas “origens” musicais: “bossa nova, samba, música brasileira em geral”, ou seja, chama atenção para a inserção de elementos brasileiros em suas composições, em um (28) discurso de auto-legitimação.

Eu, quando não era ainda profissional, (...) os caminhos que eu seguia, eram caminhos livres, tudo calcado na bossa nova, samba, entende, música brasileira em geral, jazz. E nesse disco, eu realmente volto às minhas origens (...). Porque houve uma época aí na minha carreira que realmente eu não conseguia compor direito e tinha compromissos com um monte de coisas, então meu processo de composição inclusive era um processo já muito difícil (...). Então eu comecei a compor exatamente aquilo que eu queria, da forma como eu sentia (...). (LINS: 2008, 39’18’’ – 41’42’’). (26) Ainda que não tenha obtido sucesso comercial favorável, para a época (27), houve uma reação positiva da crítica especializada em relação à nova produção de Lins, como é possível notar na matéria jornalística referente à sua participação no Festival Abertura, da Rede Globo, em 1975:

Não só o fato de pelo menos três músicas defendidas serem de compositores que já gravaram discos em 1974, mas também o sentido de brasilidade presente na maioria das dez concorrentes fizeram com que as esperanças em torno desta oportuna mostra da MPB nesta metade da década crescessem muito em torno de uma nova fase para o nosso cancioneiro (...) (MILLARCH, 1975. Grifos nossos).

Vale salientar também a importância dada no texto acima ao “sentido de brasilidade” nas canções apresentadas no festival. A “brasilidade”, como marca distintiva do imaginário de uma cultura, ganhou forças a partir dos anos 1930, no Brasil, através do debate político e intelectual de construção da nação (RIDENTI, 2010, p. 9). O que Marcelo Ridenti chama de “brasilidade revolucionária” se traduz como uma construção utópica, ligada a “ideias, partidos, movimentos de esquerda – e presente também de modo expressivo em obras e movimentos artísticos” (RIDENTI, 2010, p. 10). Nos anos 1960, ganhou novo sentido, principalmente durante o governo de João Goulart, pela possibilidade de realização de uma revolução social e repercutiu nos meios artístico e intelectual, que compartilhavam sentimentos e ideias ligados a uma revolução brasileira (RIDENTI, 2010, p. 12). O ideário “nacional-popular” que prevaleceu na canção brasileira desde os anos 1960 é imbuído dessa “brasilidade revolucionária”. No momento em que Ivan Lins redirecionou sua produção, com os discos Modo Livre e Chama Acesa, iniciava-se no Brasil, ainda que lentamente, o processo de abertura política, inaugurado pelo governo Geisel, a partir de 1974. A perspectiva da abertura favoreceu a criação e a difusão das canções de “protesto” e contribuiu para conduzir a um amplo crescimento do consumo de canção brasileira, a partir de 1975 (NAPOLITANO, 2002, p. 5). Para Napolitano, a abertura fez transparecer uma significativa demanda que estava antes contida em relação ao consumo da MPB, que se configurou como uma “peça central da indústria fonográfica” (NAPOLITANO, 2002, p. 9). A MPB combinava atributos socioculturais relacionados à posição política crítica, liberdade de expressão, liberdade de criação, a um potencial mercadológico para a indústria cultural (NAPOLITANO, 2002, p. 9). Mesmo que Ivan Lins não tenha alcançado sucesso comercial considerável com os discos mencionados, essa nova fase politizada sinaliza sua legitimação artística no campo da MPB. Seus discos posteriores do final dos anos 1970 irão efetivar as mudanças ligadas a seu prestígio como compositor engajado, ao mesmo tempo em que a venda de seus LPs mostrará resultados muito elevados. Esses fatores sublinham a relação entre o papel contestador da MPB e sua importância comercial no mercado fonográfico. No disco Modo Livre, a maior parte das parcerias das canções ainda é com Ronaldo Monteiro de Souza. Ivan Lins se afasta do estilo soul e incorpora gêneros nacionais, como o samba e a bossa nova, ao lado de estilos regionais, como a ciranda e a marcha. Assim como nos três álbuns anteriores, os arranjos são de Arthur Verocai. Há uma alta densidade sonora decorrente da instrumentação utilizada, com orquestra de cordas, coros vocais, instrumentos de sopro e seção rítmica. O teor politizado que começa a se delinear nesse álbum, principalmente com a canção “Abre Alas”, ganha intensidade e um tom de “denúncia” no álbum Chama Acesa. Já nesse disco, a parceria com o letrista Vitor Martins se solidifica, com o total de cinco canções. Há apenas duas composições escritas com Ronaldo Monteiro de Souza, além de escrever canções de sua autoria. Embora ainda prevaleçam ritmos brasileiros, os arranjos apresentam um caráter mais experimental e híbrido, que se aproxima da linguagem musical ligada à produção de Milton Nascimento e do Clube da Esquina28, nos anos 1970. Esse pode ser considerado um dado especulativo, no entanto o disco Chama Acesa reflete um tipo de sonoridade peculiar, em evidência na época, que também se aproxima de experiências como a do grupo Som Imaginário29. Modo Livre e Chama Acesa 28 O nome proveniente do título de dois LPs de Milton Nascimento - Clube da Esquina, de 1972, e Clube da Esquina 2, de 1978 – foi usado para se referir a um grupo de artistas, integrado por compositores, letristas, arranjadores, instrumentistas, que participou do processo criativo das produções de Milton Nascimento, nos anos 1970. (29)

O grupo, formado por Wagner Tiso, Tavito, Luiz Alves, Robertinho Silva , Fredera e Zé Rodrix , dentre outros, atuou no início dos anos 1970 e apresentou em seus discos uma sonoridade ligada ao rock psicodélico, (30) podem ser considerados discos de um momento transitório da produção de Ivan Lins. É a partir desses dois álbuns que Lins promove significativas mudanças estéticas, relativas ao conteúdo poético e musical de suas canções, que irão demarcar seu reencontro com o “grande público”. No final dos anos 1970, Lins lançou os discos que sinalizaram seu reconhecimento de público e comercial com a mudança de gravadora, da RCA para a EMI. Os álbuns são: Somos Todos Iguais Nesta Noite (1977), Nos dias de Hoje (1978), A Noite (1979) e Novo Tempo (1980). Ivan Lins passou a fazer parte do elenco de artistas do segmento “sofisticado” da gravadora, dirigido pelo produtor Mariozinho Rocha. Em entrevista, Eduardo Souto Neto, produtor executivo dos três primeiros LPs gravados pela EMI, explica a dinâmica de funcionamento da gravadora no período:

(...) A EMI naquela época, ao invés de ter um diretor como as outras gravadoras tinham um só, eles inovaram, fizeram três diretores, dividiram o cast. Tipo: cast sofisticado, que era do Mariozinho (Rocha), o cast, digamos, médio, que misturava um pouco, que era do Renato Correia e o cast bem popular (...). O do Mariozinho (Rocha) era Milton Nascimento, Beto Guedes, e o do Renato misturava um pouco de pop (...), tinha assim, Marcos Valle, Evinha, Golden Boys.30

O que se percebe é que Ivan Lins, nesse momento, legitimou sua atuação como artista de “prestígio” da MPB. Em um contexto de consolidação da indústria do disco e da atuação de empresas transnacionais, nos anos 1970 essas gravadoras já haviam instituído a segmentação de seus produtos e que nesse sentido a MPB “passou a dividir espaço tanto com segmentos já constituídos, tais como o regional e o sertanejo e outros emergentes” (DIAS, 2008, p. 79). O sucesso comercial proporcionado pela vendagem regular de discos de catálogos formados por nomes de prestígio da MPB nas gravadoras, concedia uma certa “liberdade” de criação a esses artistas e o investimento em produções de alto custo, com álbuns “mais acabados, complexos e sofisticados” (NAPOLITANO, 2002, p. 5). Os discos de Lins lançados pela EMI contaram com uma grande equipe de produção, com orquestra de cordas, coros, instrumentistas, arranjadores, produtores e técnicos de estúdio. Eduardo Souto Neto fala de seu papel como produtor, salientando não interferir na concepção musical, assumindo uma função de “coordenador” em meio a essa “liberdade” artística sobressalente:

progressivo e experimental. Vale destacar que Wagner Tiso e Fredera participaram nos álbuns Modo Livre e Chama Acesa, de Ivan Lins. 30 Eduardo Souto Neto, em entrevista realizada por mim, no dia 28/10/2011. (31) A minha coisa sempre foi mais do estúdio, da parte estritamente musical mesmo e de certa forma técnica, mixagem e tal. E eles (Ivan Lins e Vitor Martins) na parte de criação. Porque são dois parceiros que conceberam a coisa toda, o repertório (...) uma obra pronta, com a concepção dele musical, já com o Gilson (Peranzzetta) acoplado e minha coisa era supervisioná-los e ajudá-los.31

A partir de Somos Todos Iguais Nesta Noite, a parceria com Vitor Martins se firmou, prevalecendo até meados dos anos 1990. Gilson Peranzzetta, que já participava como arranjador desde Chama Acesa, assumiu esse papel, elaborando arranjos de base, de sopros e de cordas. Segundo Peranzzetta, havia um processo de criação integrado, no qual Lins mostrava suas composições, muitas vezes ainda sem letra, ele começava a conceber os arranjos baseado nessa ideia inicial, depois Vitor Martins escrevia a letra (32). Essa parceria foi se solidificando, chegando ao disco Novo Tempo (1981) com um tratamento de trabalho autoral de grupo: o encarte do disco é ilustrado com fotografias dos três (Lins, Martins e Peranzzetta) caminhando por uma rua e lendo notícias do jornal. O trio consolidou uma sonoridade e poética específicas que perpassam os discos gravados entre 1974 e 1984. As canções dos discos de Lins lançados pela gravadora EMI representam o papel da MPB no momento de abertura política no Brasil, entre 1975 e 1982, no qual se passou a vislumbrar um tempo de liberdade que ainda não havia se efetivado. Com uma maior tolerância em relação ao conteúdo contestador das canções, a MPB conquistou um espaço de crítica à situação política e de celebração da liberdade, conforme aponta Napolitano:

É importante notar que, mais do que desempenhar uma função política tradicional da canção de protesto – qual seja, manter a vitalidade da crítica direta, a crença no futuro inexorável e exortar a ação direta contra uma situação de opressão, a canção da abertura, mesmo podendo ser vista como uma variante da canção engajada, realizava-se em outra direção: a sublimação poética da liberdade e do trauma da repressão recente (NAPOLITANO, 2010, p. 396).

Sob essa perspectiva, diversas canções dos discos mencionados, como “Desesperar Jamais”, “Novo Tempo” e “Começar de Novo” apresentam um “balanço” das experiências do passado reprimido e uma incitação à liberdade do presente, como é possível notar principalmente nos últimos versos de “Desesperar Jamais”: “No balanço de perdas e danos/ Já tivemos muitos desenganos/ Já tivemos muito que chorar/ Mas agora, acho que chegou a hora/ De fazer/ 31Idem. 32Cf. Gilson Peranzzetta, em entrevista realizada por mim, no dia 30/10/2011. (32) Valer o dito popular”.

Na matéria sobre o show de estreia de Somos Todos Iguais Nesta Noite, (LIVRE... : 1977, p.125), o sentido de disseminação da canção como porta-voz da crítica ao regime autoritário e da luta pela “liberdade” é enaltecido. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que a liberdade era ainda iminente, devido aos cortes de som e de luz em decorrência do conteúdo contestador do discurso de Lins:

(...) demonstrou naquele show, na prática, o irresistível poder social da celebração estética enraizada no sentimento coletivo; quando carregou as tintas no que tinha a dizer cortaram-lhe a luz, tiraram-lhe repentinamente o som do microfone. No escuro, sem ampliação vocal, conseguiu se fazer entender pela plateia de quase 2000 espectadores.

Ivan Lins voltou a ampliar seu público e os discos que gravou no final dos anos 1970 tiveram uma vendagem crescente (33) e significativa, aumentando também seu prestígio na indústria fonográfica. Essa relação reflete o momento de boom vivido pela MPB no mercado do disco, durante o período de abertura política, como já mencionamos anteriormente. Os quatro álbuns de Lins lançados pela EMI apresentam um conteúdo poético e musical homogêneo, no sentido de unidade estética34, e coerente em relação à sua postura engajada. Nesses discos foram lançadas muitas das canções mais conhecidas e gravadas de Ivan Lins, como “Começar de Novo”, “Velas Içadas”, “Dinorah, Dinorah”, “Somos Todos Iguais Nesta Noite”, “Cartomante”, “Aos Nossos Filhos”, todas escritas em parceria com Vitor Martins. Embora, na opinião de Ivan Lins, o engajamento seja o fio condutor de sua música nesse momento, tratado como uma questão ideológica, percebemos que suas escolhas se ajustam também às inclinações do mercado fonográfico. Antes de se profissionalizar como músico, compunha sambas, bossas e jazz, em seguida, começou a escrever canções românticas, ligadas ao soul e ao pop, atingindo grande êxito comercial. Com a queda de seu sucesso e com a crítica da esquerda em relação à sua atitude “alienada” passou a compor canções fortemente politizadas, incorporando elementos ligados à “brasilidade”, que obtiveram resultados mercadológicos muito favoráveis.

No início dos anos 1980, com o disco Novo Tempo, que segue a linha dos três discos anteriores, inicia-se uma queda de vendagem, como indica o trecho a seguir, de uma revista da época: “(...) êxito não repetido por Novo Tempo, disco demasiadamente parecido com A Noite e que deixou a impressão de um certo esgotamento de fórmula adotada desde Somos Todos Iguais (...)” (in: LINS: 1981, p. 11). A crítica começava a enfatizar a padronização do estilo que prevaleceu nos álbuns da EMI. Justamente nesse momento de crise, Lins mudou da EMI para a Polygram/Philips, após lançar Novo Tempo. Mais uma vez, sua imagem começa a sofrer transformações no início dos anos 1980, a partir da gravação do disco Daquilo Que Eu Sei (1981).

Início dos anos 1980 e a volta do “internacional-popular”

Além da mudança no conteúdo das letras, a partir desse álbum, a sonoridade das canções passa a ser predominantemente marcada pelo uso de sintetizadores e de instrumentos eletrônicos. Em comparação aos quatro discos lançados anteriormente há um número menor de músicos35, ainda que apresente duas faixas com orquestra de cordas. Além disso, praticamente todas as canções são pop. Essas mudanças distinguem-se nos três discos lançados no início dos anos 1980: Daquilo Que eu Sei (1981), Depois dos Temporais (1983) e Juntos (1984), embora esse último seja um retrospecto de canções gravadas entre 1974 e 1980.

Em entrevista, Gilson Peranzzetta (36), arranjador e produtor desses três álbuns, refere-se a essas mudanças, em sua visão, como resultantes de um momento de expansão de público para Lins: “porque o conteúdo da música era bem mais trabalhado, mais pesado. Agora você (Ivan) vai ter mais oportunidade de chegar, ampliar muito”. Segundo Peranzzetta, a mudança do conteúdo das canções e da sonoridade nunca foi uma imposição da gravadora, mas sim uma escolha “exigida” da sonoridade vigente (...) um modismo”. Através da análise da ficha técnica dos três discos percebemos que instrumentos eletrônicos, como os sintetizadores crumar performer, oberheim, prophet 5, Korg Polysix, são adotados com maior frequência ao longo de cada álbum (37). Tanto o predomínio de canções de apelo romântico, quanto da sonoridade resultante do uso de sintetizadores, que marcam a produção de Ivan Lins ao longo da década de 1980, são reflexos de uma nova dinâmica que passou a se impor no mercado fonográfico.

Nessa década, assinalada por uma maior segmentação e racionalização da indústria do disco, ocorreu um processo de aproximação estética dos diferentes produtos oferecidos pelo mercado musical, como meio de ampliar a faixa de consumo, conforme aponta Eduardo Vicente, em sua tese de doutorado sobre a indústria do disco no Brasil:

O que se tornou dominante dentro do mercado – e da ação das grandes gravadoras – foi a eliminação dos excessos e a pasteurização das letras, melodias, performances e arranjos: processo que tendeu a aproximar o sertanejo, o rock, a música infantil e parte da MPB de um mesmo referencial e público alvo. De qualquer forma, até o final da década a “invasão romântica” do cenário musical já estaria assentada sobre um novo patamar de profissionalização da produção (...). (VICENTE: 2001, p. 100)

Vicente ressalta ainda que desde o processo de abertura política houve uma mudança no mainstream da MPB e que os critérios que separavam a música “popular” e a “MPB” passaram a ser insuficientes, conduzindo a um “embaralhamento dos pólos” dentro do mercado (idem, pp. 98, 121). Ainda tendo como referência o mainstream da “MPB” das décadas anteriores, notamos uma reação negativa da crítica em relação à “nova” concepção artística de Ivan Lins, referente ao lançamento do disco Daquilo Que Eu Sei. Sob a perspectiva da “padronização como estratégia de sucesso”, a crítica recaiu sobre a nova produção de Ivan Lins e do letrista Vitor Martins em contraposição às canções da década anterior: “Hábeis na criação de metáforas que contornavam os rigores da censura nos anos 70, repetiram-se indefinidamente (...). Perderam o assunto favorito, jamais substituído pelas fraquíssimas composições românticas que gravam” (TRILHA... : 1981, p.127). Embora essa crítica tenha implicações de gosto pessoal, faz sobressair o papel que Ivan Lins desempenha como um ator flexível em relação às exigências e tendências mercadológicas. Os quatro discos anteriores lançados pela EMI, Somos Todos Iguais Nesta Noite, Nos Dias de Hoje, A Noite e Novo Tempo, são baseados em um conteúdo poético e sonoro análogo, que comercialmente funcionou como uma “fórmula de sucesso” até o declínio de vendagens dos LPs. O crítico, ao mesmo tempo em que condena a nova fase “padronizada” do início dos anos 1980, prefere declaradamente as canções da década anterior, mesmo reconhecendo a estandardização presente também nesse período: “repetiram se indefinidamente”. Já em 1983, com o lançamento de Depois dos Temporais, a crítica traz à tona a padronização das canções de Lins, considerando-o: “um compositor que, esvaziado pela abertura política, passou a se repetir nos últimos anos” (EM RITMO... : 1983, p. 125). Nessa crítica há um olhar positivo e de aceitação das mudanças estéticas da produção de Lins, realçando que o artista: “reelabora seu estilo alternando climas românticos e reflexivos”, deixando para traz temas políticos (idem). Por fim, salientamos a flexibilidade de Ivan Lins como fruto de uma nova dinâmica de atuação, balizada pelas relações de mercado, que surgiu nos anos 1970, marcada por conflitos e transformações de valores, na busca de espaços de legitimação, como ressalta Eduardo Vicente abaixo:

Assim, surge a partir dos anos 1970 – mesmo em conexão com o pólo “intelectualizado” da música popular brasileira – uma geração de artistas que incorpora em seu habitus uma visão mais objetiva do mercado e, também por isso, uma maior adaptação às suas novas exigências (...). A tradição já consolidada e os pólos de legitimação constituídos dentro do campo apresentam-se como importantes patterns de produção e referenciais para sua atuação. Por isso, embora parcialmente esvaziados do seu significado político original, tanto o mainstream formado pelos artistas dos anos 50 e 60 quanto o posicionamento entre conceitos como “comercial” e “artístico”, “político” e “alienado”, “popular” e “elaborado” continuam a ter grande relevância para esses novos agentes em sua busca de posicionamento no campo. (VICENTE: 2001, p. 84).

Como bem frisou Vicente, as referências ligadas ao plano ideológico que orientavam as produções da MPB nas décadas anteriores passam a ser ressignificadas e transformaram-se em padrões de produção para a atuação de artistas dentro da nova dinâmica que se estabeleceu, segundo a lógica do mercado moderno, como observamos na trajetória de Ivan Lins. Enquanto na segunda metade dos anos 1970 o que parece nortear a produção de Lins é o referencial “nacional-popular”, aproximando sua música da “identidade brasileira”, nos anos 1980 parece haver uma retomada do conteúdo “internacional-popular” que também se distinguiu na produção do início da década de 1970. E é justamente na década de 1980 que o artista consolida sua atuação no mercado internacional.

Considerações finais

Tratamos aqui de um assunto extenso, abrangente e de grande complexidade que pode ser aprofundado em pesquisas futuras. Ainda que o enfoque na produção realizada em um intervalo pouco maior que dez anos seja muito amplo para ser tratado em poucas páginas, possibilitou-nos ter uma visão mais geral das transformações musicais e profissionais de Ivan Lins, contornadas por um momento de transição no qual se consolidavam os padrões internacionais do mercado de consumo moderno no Brasil. Mesmo com a amostragem de apenas quatro canções, as análises contribuíram para a percepção de que, se por um lado ocorrem frequentes mudanças estéticas que incidem sobre o conteúdo das letras e dos arranjos, há uma coerência composicional, na qual procedimentos harmônicos e melódicos elaborados se destacam como elementos chave dos “hábitos compositivos” de Ivan Lins. Os arranjos e as letras se articulam conforme o posicionamento de Lins, contribuindo para sua legitimação em determinados campos de atuação. Acreditamos que as análises musicais inseridas no texto, ao invés de separadas em uma seção à parte podem contribuir para uma visão mais completa das produções de Lins. O que se tornou o ponto nevrálgico nesse trabalho é o processo de atrelamento temporário a diferentes identidades como forma de legitimação para Ivan Lins, segundo a lógica de mercado. Michel Nicolau Netto, em seu livro sobre a música brasileira e a identidade nacional no contexto da mundialização, apresenta o conceito de “ator móvel” (NETTO: 2009, p. 193): Conforme o acúmulo de capital do criador cultural ele deverá se subsumir com mais ou menos fixidez a uma identidade em busca de se posicionar no mercado internacional de música. E, ainda, dependendo também deste capital, o criador poderá se relacionar a uma identidade mais fixa, ou seja, que preza pela perenidade e territorialidade, ou mais flexível, cuja essência é a própria mudança e a desterritorialização. (...) temos o criador cujo capital lhe permite não se fixar a qualquer identidade, pois não o necessita para se inserir no mercado cultural, mas que, quando ou se o fizer, será de forma controlada, estratégica e temporária, enquanto tiver interesse para tanto. Podemos conceituá-lo, então, de ator móvel (...). (NETTO: 2009, p. 193)

O termo “ator móvel” pode nos ajudar a entender a mutabilidade da produção de Lins, que ora se fixa a determinada identidade, ora se afasta, como uma estratégia controlada, orientada por suas experiências específicas e interesses e como uma forma de “sobrevivência”, em um momento de crescente globalização da economia e de internacionalização cultural.

*********************************************************************************************************

*Thaís Nicodemo, pianista, compositora, arranjadora e pesquisadora paulistana. Doutoranda em Música, pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Música pela mesma instituição e possui bacharelado em Piano Popular, pela Faculdade Santa Marcelina e membro da Associação Mural Sonoro. Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012.

*****************************************************************************************************

17

“Um Abraço Terno em Você, Viu Mãe” (Luiz Gonzaga Jr.), “Diva” (César Costa Filho/ Aldir Blanc) e “O Amor é o Meu País” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza).

19

Entrevista concedida por Paulinho Tapajós, realizada por mim no dia 28/10/2011. 20 “Agora” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza)/ “Finalmente” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza), Forma/Philips, 1970 21 “Novamente Nós” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza)/ “A Vida Avisa Que Chegou” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza)/ “Qual a Porta?” (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza)/ “À Beira do Cais” (Ivan Lins/ Paulinho Tapajós/ Arthur Verocai), Forma/Philips, 1970.

22

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

23

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

23

Letra de “O Amor é o Meu País”: Eu queria, eu queria, eu queria/Um segundo lá no fundo de você/Eu queria, me perdera, me perdoa/Por que eu ando à toa/Sem chegar/Tão mais longe se torna o cais/Lindo é voltar/É difícil o meu caminhar/Mas vou tentar/Não importa qual seja a dor/Nem as pedras que eu vou pisar/Não me importo se é pra chegar/Eu sei, eu sei/De você fiz o meu país/Vestindo festa e final feliz/Eu vi, eu vi/O amor é o meu país/E sim, eu vi/O amor é o meu país.

24

Conforme Lins, enquanto Agora vendeu por volta de 80.000 cópias, Deixa o Trem Seguir chegou a cerca de 8 a 9 mil e Quem Sou Eu?, três mil (LINS: 1981, p. 14).

25 Paulinho Tapajós, em entrevista realizada por mim no dia 28/10/2011.

25

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

26

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

26 LINS Ivan – MPB Especial 1974. Programa produzido pela TV Cultura. Direção de Fernando Faro. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2008. 1 DVD. 27 Embora não seja um dado preciso, Lins afirma em entrevista que o LP “Modo Livre” vendeu cerca de 10 mil cópias. (LINS: 1981). 29

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

27

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

28

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

30

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

32

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

33

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

33

Em entrevista, em 1981, Lins afirmou que Somos Todos Iguais Nesta Noite havia vendido por volta de 70.000 cópias, Nos Dias de Hoje, 80.000, A Noite, havia passado das 100.000 cópias e Novo Tempo, lançado em 1980, passou por uma queda na vendagem, para 60.000 exemplares (LINS, 1981, p. 15).

34 Os arranjos desses álbuns apresentam instrumentação similar, com os mesmos músicos tocando, além da sonoridade orquestral e dos coros vocais que se assemelham.

36 Gilson Peranzzetta, em entrevista realizada por mim no dia 30/10/2011. 37 Em Juntos, como é possível perceber, os recursos tecnológicos permitem que em uma mesma faixa, no caso, “Formigueiro”, tenham poucas pessoas tocando e muitos instrumentos soando: Gilson Peranzzetta - Emulator, Gilson Peranzzetta - Teclado Korg PolySix, Gilson Peranzzetta – Acordeon, Gilson Peranzzetta - Piano Yamaha DX-7, Ivan Lins - Oberheim DX, Ivan Lins - Piano Yamaha DX-7, Ivan Lins - Piano Yamaha CP-70, Jorginho - Percussão, Tim Maia - Bateria, Tim Maia – Coro. 34

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

35 Levamos em consideração que a introdução de sintetizadores e de instrumentos eletrônicos nos anos 1980 possibilitou a redução dos custos de gravação, substituindo, por exemplo, uma orquestra de cordas, por instrumentos sintetizados, tocados por um só músico (Cf. VICENTE: 2001, p. 140). resultado favorável desse novo tipo de produção pode ser verificado pela vendagem de seu disco posterior Ivan Lins, de 1986, que recebeu disco de ouro 38.

35

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

36

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

37

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

38 Cf. Ivan Lins, por email no dia 14/11/2011.

Referências

DIAS, Marcia Tosta. Os donos da voz: indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura. São Paulo: Boitempo, 2008. NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação. São Paulo: Contexto, 2006. ______. História e música – história cultural da música popular. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. ______. A música popular brasileira (MPB) dos anos 70: resistência política e consumo cultural. In: Anais do IV Congreso de la rama latino-americana del IASPM, 2002. ______. O caso das “patrulhas ideológicas” na cena cultural brasileira do final dos anos 1970. In: MARTINS FILHO, João Roberto. (Org.) O golpe de 1964 e o regime militar: novas perspectivas. São Carlos: EdUFSCAR, 2006. ______. MPB: a trilha sonora da abertura política (1975/1982). In: Estudos Avançados (USP. Impresso), v. 69, p. 389-404, 2010. NETTO, Michel Nicolau. Música brasileira e identidade nacional na mundialização. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2009. ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 2003. ______. A moderna tradição brasileira – cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 2006. RIDENTI, Marcelo. Brasilidade Revolucionária. São Paulo: Editora UNESP, 2010. SCOVILLE. Eduardo Henrique Martins Lopez de. Na Barriga da Baleia: a Rede Globo de Televisão e a música popular brasileira na primeira metade da década de 1970. Curitiba: UFPR, 2008. Tese de Doutorado.

MATÉRIAS PUBLICADAS NA REVISTA VEJA TEMPLO de todos os sons. VEJA, São Paulo: Abril, s/n, p. 76. 23 de dezembro de 1970. RECOMEÇA a corrida para o ouro. VEJA, São Paulo: Abril, s/n, p. 40-45, 14 de abril de 1971. SERTÃO elétrico. VEJA, São Paulo: Abril, s/n, p. 80. 23 de março de 1972. LIVRE do sucesso. VEJA, São Paulo: Abril, s/n, p. 125. 10 de agosto de 1977. TRILHA perigosa – falta de ousadia provoca naufrágio geral. VEJA, São Paulo: Abril, s/n, p. 123. 7 de outubro de 1981. EM RITMO de férias. VEJA, São Paulo: Abril, s/n, p. 125. 6 de julho de 1983.

O PASQUIM LINS, Ivan. O que caiu no golpe do Olimpiá. O Pasquim, n. 174, 6 nov. 1972. p. 9- 12. Entrevista.

O ESTADO DO PARANÁ MILLARCH, Aramis. Abertura (Opus 2). O Estado do Paraná, Curitiba, 16 jan. 1975.

REVISTA VIOLÃO & GUITARRA MPB LINS, Ivan. Ivan Lins – o ídolo que renasceu. Revista Violão e Guitarra MPB, n. 12, 1981, Editora Imprima Comunicação Editorial. Entrevista.

FONTES EM ÁUDIO E VÍDEO LINS, Ivan - MPB Especial 1974. Programa produzido pela TV Cultura. Direção de Fernando Faro. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2008. 1 DVD. 38

Revista Brasileira de Estudos da Canção – ISSN 2238-1198 Natal, v.1, n.1, jan-jun 2012. Disponível em: www.rbec.ect.ufrn.br

LINS, Ivan. Juntos. Brasil: Polygram, 1984, LP LINS, Ivan. Depois dos Temporais. Brasil: Polygram/ Phillips, 1983. LP LINS, Ivan. Daquilo que eu Sei. Brasil: Polygram, 1981. LP LINS, Ivan. Novo Tempo. Brasil: EMI, 1980, LP. LINS, Ivan. A Noite. Brasil: EMI, 1979, LP. LINS, Ivan. Nos Dias de Hoje. Brasil: EMI-Odeon, 1978, LP. LINS, Ivan. Somos Todos Iguais Nesta Noite. Brasil: EMI Odeon, 1977. LP LINS, Ivan. Chama Acesa. Brasil: RCA, 1975, LP. LINS, Ivan. Modo Livre. Brasil: RCA, 1974, LP. LINS, Ivan. Quem Sou Eu?. Brasil: Forma, 1972, LP. LINS, Ivan. Deixa o Trem Seguir. Brasil: Forma, 1971, LP. LINS, Ivan. Agora. Brasil: CBD/Forma, 1971, LP.

ENTREVISTAS Paulinho Tapajós, no dia 28/10/2011 Eduardo Souto Neto, no dia 28/10/2011 Gilson Peranzzetta, no dia 30/10/2011 Ronaldo Monteiro de Souza, no dia 31/10/2011 Ivan Lins, email, no dia 14/11/2011

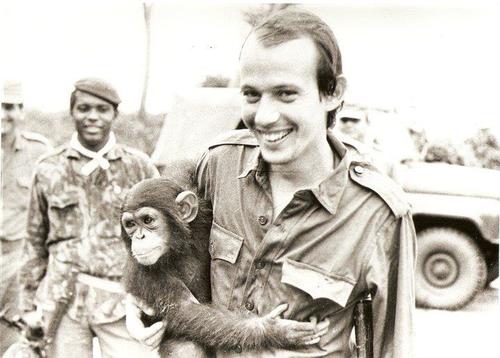

fotografia de capa de Augusto Fernandes no âmbito de entrevista de Soraia Simões a Ivan Lins (História Oral, plataforma Mural Sonoro)

![16992324_1743748219288832_2390727960083108929_o[1].jpg](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52c9d865e4b05c5f2d7ab9cb/1487951667231-MP7XOFXJ5984PLTE61NA/16992324_1743748219288832_2390727960083108929_o%5B1%5D.jpg)