Publicado originalmente na Edição de Setembro de 2017 do Le Monde Diplomatique

Cultura

1990-1997, percursos da invisibilidade. As mulheres no RAP: afirmação e resistência, por Soraia Simões

Entre 1990 e 1997, houve em Portugal experiências importantes, mas muito desconhecidas, de RAP feito por mulheres. A par de temas comuns ao RAP feito por homens, as suas letras abordavam realidades quotidianas como o sexismo e a violência doméstica. Terão as criações destas mulheres, na sua maioria descendentes de imigrantes africanos, sido vítimas da mesma invisibilização de género que caracteriza outros campos?

Abram espaço que eu estou a chegar

Abram espaço que agora vou rimar

Abram espaço que agora vou falar

Abram espaço

Abram espaço…

(Djamal, Abram Espaço, BMG, 1997)

Pouco depois das suas primeiras aparições na rua, na segunda metade da década de 1980[1], a prática do RAP[2] em Portugal foi assimilando e exibindo uma grande heterogeneidade de tipologias sonoras e alguns recursos musicais, que se afirmou com a criação dos seus próprios estilos diferenciados, ao mesmo tempo que prevaleceu, nestes primeiros anos – e acerca deles –, uma narrativa que o apontava como um campo de produção cultural marcado especialmente por populações jovens e de género maioritariamente masculino. Mesmo existindo mulheres que participaram desde o seu começo como MC (Mestre de Cerimónias) ou flygirls – nos concertos ou noutro tipo de eventos locais realizados durante esta fase –, e sendo este o período em que pela primeira vez, de um modo explícito, temas como a igualdade de género e o sexismo ganhavam aqui território e amplificação nos media, primeiro a partir da presença do grupo Djamal no panorama discográfico nacional e depois pela actuação do grupo Divine, que voltaria a dar destaque a este assunto.

(…) Diz-me porque motivos

Queres então esses ouvidos

Se não os vais usar

É um desperdício

Limpar a tua mente

É esse o meu ofício

X-Sista sou a voz da consciência…

(Djamal, Abram Espaço, BMG, 1997)

Quem fizer uma pesquisa num motor de busca on-line (a principal ferramenta das comunidades jovens), numa enciclopédia (reduto de curiosos, coleccionadores, biógrafos ou amantes do género) ou em repositórios científicos que demonstram a profusão ensaística e de publicações académicas neste âmbito, utilizando as palavras-chave «rap», «cultura hip-hop», «hip-hop celebridades», «protagonistas hip-hop», «protagonistas rap», «rappers emergentes», «êxitos RAP e Hip-Hop», «RAP nos EUA» ou «RAP no UK» terá uma dificuldade enorme em encontrar nomes no feminino. Eles são quase inexistentes; não aparecem sequer nas primeiras listagens. Se a mesma pesquisa for realizada acrescentando à busca «Brasil» ou «Portugal» o mesmo sucede.

Quando realizava o trabalho de campo sobre este tema – recentemente publicado num audiolivro[3] –, procurei no omisso indagar porquês; na secundarização que fui sentindo acerca da dimensão e do papel das mulheres (nascidas durante a década de 70) neste quadro histórico procurei perceber, igualmente, a razão desta descontinuidade histórica, que faz com que, para muitos(as), a experiência de fazer RAP ou ser parte integrante de uma «cultura» (o «hip-hop»), assim entendida pelos seus sujeitos, no feminino se inicie com Capicua (rapper do Porto nascida em 1982, que inicia a sua produção discográfica em 2006). No século XXI, portanto. Quando, afinal, já reunira durante este trabalho registos vários da segunda metade do século XX (entre 1988 e 1997) com mulheres como MC, rappers, flygirls em escolas secundárias com eles, no Cais do Sodré com eles, em viagens de comboio com eles, em encontros no Trópico Disco (espaço de sociabilização, festas, concertos durante a década de 90) com eles, no Bairro Alto com eles. Registos que se acumulam (fotográficos e em vídeo) durante o início da década de 90. Tendo dois dos grupos, inteiramente femininos, gravado em estúdio. Divine[4] em discos de Black Company (Sony Music. Geração Rasca, Filhos da Rua: 1995 - 1997) e Djamal com registo de grupo (BMG. Abram Espaço: 1997)

Feita há sete anos uma pesquisa anterior, ouvidos e reouvidos, em variadíssimos casos, todos os repertórios que enformaram este período em Portugal, percebi que o darwinismo social, o racismo, a dominação e a exclusão social foram temáticas que mereceram a atenção de grande parte da minha geração (à volta dos 40 anos), tendo sido (re)tratadas por sujeitos de ambos os sexos nesta prática cultural.

Por que motivo foi vedado reconhecimento público, com importância semelhante no pioneirismo, às primeiras mulheres a fazer RAP em Portugal, na sua maioria descendentes de imigrantes africanos, cujos repertórios versavam tópicos idênticos aos dos homens, mas também o sexismo, a violência doméstica, a diminuição da sua presença num território marcado pela masculinidade e objectificação da mulher?

anexo 1, anexo 2

O que não se responde tem, em casos particulares como este, mais força que aquilo que se diz. Ouvindo a história oral que o referido audiolivro regista[6], através da transmissão das memórias de X-Sista, Jumping e Sweetalk (Djamal), e lendo as de ZJ-Zuka (Divine), esse desconforto é tão presente quanto a vontade de falar. Fazendo parte da mesma geração destas mulheres, junto a um sentimento de reconhecimento a vontade de dialogar, de perceber e de enquadrar essas memórias num campo de percepção e intervenção maior.

«Discutíamos assuntos que nos tocavam e que possivelmente tocavam outros jovens na altura, tínhamos um tema que era o nosso preferido intitulado “A vida é Cabra”, falava de jovens que tinham sexo desprotegido e sem pensar nas consequências. Mais tarde davam conta que estavam infectados com SIDA. Falávamos também de situações que nos eram próximas, como as da pobreza e da discriminação. Vivíamos em lares, os nossos pais eram ausentes e as nossas mães passavam pouco tempo em casa porque precisavam de trabalhar para nos sustentar. Consequentemente, quando nós escrevíamos sobre o gueto, estávamos a falar das nossas experiências, de viver com pouco para comer e ver as nossas mães a lutarem sozinhas contra imagens de sexismo e discriminação racial para nos pôr comida na mesa e roupa no corpo todos os dias» (ZJ-Zuka, Divine).

«Eu acho que todas nós, depois de Djamal, passámos por momentos muito complicados. Já soube que a Tânia (Jumping) passou por uma depressão. Eu passei por um momento de raiva e cortei com tudo. Desliguei-me e virei costas ao hip-hop, mas depois eu e a Xana (X-Sista) tirámos um curso de jovens empresárias culturais. Foi o melhor emprego da minha vida porque aprendi e cresci muito. Fui parar à Praça das Flores onde trabalhei com o Paulo Pulido Valente, Joana Arouca, Vitorino, Sérgio Godinho e Tito Paris. Vi coisas que nós miúdas no mundo da música não sabíamos, como os contratos e quanto ganhávamos (…). Encontrei o Reiki a meio do percurso de produção de eventos. (…) Meti-me no curso de Medicina Tradicional Chinesa e a meio faço massagem ayurvédica. Nunca mais parei» (Sweetalk, Djamal).

Quando há cerca de meia dúzia de anos comecei a gravar e entrevistar rappers, junto a outros protagonistas da música e cultura populares do século XX, focando assuntos transversais a toda a música que foi produzida em Portugal no portal Mural Sonoro, recuperei a leitura do sociólogo Pierre Bourdieu. Isso permitiu-me relembrar a importância das concepções «invisíveis» que chegam até nós, seres sociais, e levam à formação de «esquemas de pensamentos impensados», isto é, quando acreditamos ter a liberdade de pensar alguma coisa, sem levar em conta que esse «pensamento livre» está marcado por preconceitos, interesses e opiniões alheias. Ora uma relação desigual de poder suporta uma aceitação dos grupos dominados, não sendo necessariamente uma aceitação consciente e ponderada, mas uma submissão pré-reflexiva.

Afinal, foi assim para muitas mulheres da minha geração. Quando Lauryn Hill aflorava em «Doop Wop» a coisificação de que se é alvo sendo-se mulher num meio cultural de homens, de violência doméstica, de relacionamentos abusivos (1998) grande parte da minha geração de mulheres enaltecia a presença de Kanye West em «What You Do to Me» de Infamous Syndicate um ano depois (1999). Foi assim quando Dina Di, a primeira brasileira, oriunda de Campinas, a ter sucesso no RAP, cujo percurso começara em 1989, só em 2003 atingiu um reconhecimento maior com o CD A Noiva de Chuck. Ou quando Karol Conka, que com 16 anos ganhara um «concurso de RAP» na sua escola, incidia sobre a sociedade tradicional brasileira, grande parte da minha geração de mulheres enaltecia a presença de Gabriel O Pensador e a sua forte influência neste panorama cultural em Portugal. Foi assim quando M.I.A, inglesa, filha de um activista político, que viveu no Sri Lanka e depois da guerra civil volta com a família para Londres, a cidade onde nasceu, e é recebida como refugiada, fez «Born free» ou «Borders» – onde falou sobre refugiados e empoderamento feminino –, e grande parte da minha geração de mulheres vaticinava o tão aguardado regresso de Public Enemy.

«O RAP ajudou-me a expressar frustrações, tristezas e felicidades, possivelmente a inspirar outros e outras, jovens filhos e filhas de imigrantes como nós, para seguir os seus sonhos, fossem eles quais fossem» (ZJ-Zuka, Divine).

A Música Popular não se desliga das determinações históricas e dos contextos sociais em que emerge, estando isso neste domínio cultural grosso modo explícito no conteúdo literário e nos discursos dos seus principais sujeitos na comunicação social logo a partir do início da década de 90. Mas talvez falte aos movimentos culturais o mesmo que às lutas individuais que não se revêem em movimento algum: transdisciplinaridade. Para se perceber que as primazias que incitam os longos processos de segregação e discriminação também estão, sempre estiveram, presentes nos grupos culturais, que vão beber ao mesmo rio dos abusos, da intolerância, do estigma, da cegueira moral e até da superstição, e que as formas de resistência de cada grupo cultural estão sossegadas nas suas narrativas próprias, dificultando a intersecção. Ora, só quando as conhecemos podemos denotar a pouca permeabilidade a quem pensa diferente, a opressão e o silenciamento induzidos internamente.

Tratando de feridas sociais, há ou não espaço para as tratar todas em igual medida? É uma questão de proporção, de tempo de actuação? Não é. De insipiência sonora e musical, no caso português, porque estavam a começar? Todos(as) a tinham. O espaço que o grupo feminino Djamal reivindicou não foi aberto; foi descoberto, no século XXI, na sua intenção primeira: a de fazer RAP abordando aquilo que eram as suas realidades quotidianas.

«O RAP não pode ser girl power e chega de abuso. Quer dizer, tem de haver uma evolução e o que é interessante é que nós com 18 ou 20 anos tínhamos um discurso de uma mulher de 40. Ainda hoje a minha mãe e as amigas dela dizem que nunca mais ouviram ninguém a dizer aquelas coisas» (Sweetalk, Djamal).

Segundo Pierre Bordieu, «o corpo biológico socialmente modelado» seria «um corpo politizado, ou se preferimos, uma política incorporada. Os princípios fundamentais da visão androcêntrica do mundo são naturalizados sob a forma de posições e disposições elementares do corpo que são percebidas como expressões naturais de tendências naturais»[7]. A visão do mundo cultural determinada a partir do ponto de vista masculino[8] pressupõe, afinal, que ninguém se atreva a questionar o carácter «natural» do feminino e do masculino.

Em O Rap é uma Arma (Kiluanje Liberdade, documentário de 1996) revê-se, através da fala de gerações do RAP sucedâneas à primeira a gravar em Portugal, uma censura relativamente ao contínuo descomprometimento com as realidades sociais por parte dos que iniciaram a gravação (RAPública, Sony Music, 1994) e se aproximariam da indústria cultural nos anos seguintes, «perdendo um discurso actuante» ou «vendendo-se», segundo alguns dos intervenientes no filme. Porém, não há em momento algum nesse documentário uma referência acerca dos papéis assumidos pelas primeiras mulheres a fazer RAP em Portugal e acerca da importância e actualidade dos assuntos que as mesmas levantaram num palco, o da cidade de Lisboa, em profunda transformação, sob o ponto de vista cultural (ideias, comportamentos, rituais) e social (económico, identitário, territorial).

(…) Eu quero sair lá do Gueto

Preciso…sair lá do Gueto

(…) O problema não é exclusivo duma raça…

(Divine com Black Company, Faixa 7, «Ghetto», Geração Rasca, 1995)

No início da década de 90, Lisboa foi incitada a reformular o seu papel crítico sobre questões como a experiência transatlântica, a esfera socioeconómica, a educação e demais tópicos que marcariam a existência diária destas comunidades de prática artística, os quais, por via da sua expressão na indústria cultural e, por conseguinte, na cidade e na sociedade, passaram a ser parte integrante de decisões organizacionais e de tratamentos discursivos. A capital passou a colocar na ordem do dia assuntos como a exclusão social, o racismo, a despenalização do aborto ou a legalização das drogas leves, ao mesmo tempo que começou a estar receptiva a linguagens sonoras e musicais novas, que reflectiam esses temas.

Disso foram exemplo os vários espaços de encontro cultural, sociabilização e discussão que se oficializaram: a Associação Olho Vivo (1988 até ao presente), a Associação SOS Racismo (1990 até ao presente), o Johnny Guitar (1990-1996), o Trópico Disco (1991-1993), a Associação Abraço (1992 até ao presente), o Pavilhão Carlos Lopes (1984-1993), o espaço B.Leza (1995-2007; reabre em 2012 até ao presente) ou a Fábrica da Pólvora (1995 até ao presente).

O Rap é uma Arma, mas deverá também assumir-se como uma resposta ao passado e presente do seu modus vivendi, se quiser enriquecer-se por diálogo interseccional (que não o destitui em nada daquilo que é a forma como cresce e se desenvolve a sua história), se quiser evoluir para além da evolução da sua maquinaria, dos beats ou dos modos de produção e recepção. Há perguntas que carecem de respostas, plurais, consistentes e, sobretudo, emancipatórias. Indagar silêncios e escolhas que ocorrem neste campo implicará uma imersão feita para dentro, e não só de dentro, destes grupos sociais e culturais. Tal obrigará a uma reconstituição de actos, reflexões, retóricas acomodadas, e isso é duro. Requer ir ao âmago de condutas tidas como normalizadoras, inquestionáveis; implica, algumas vezes, passar pelo desafio da auto-desautorização. Haverá outra forma de se reinventar, indo mais além?

Referências

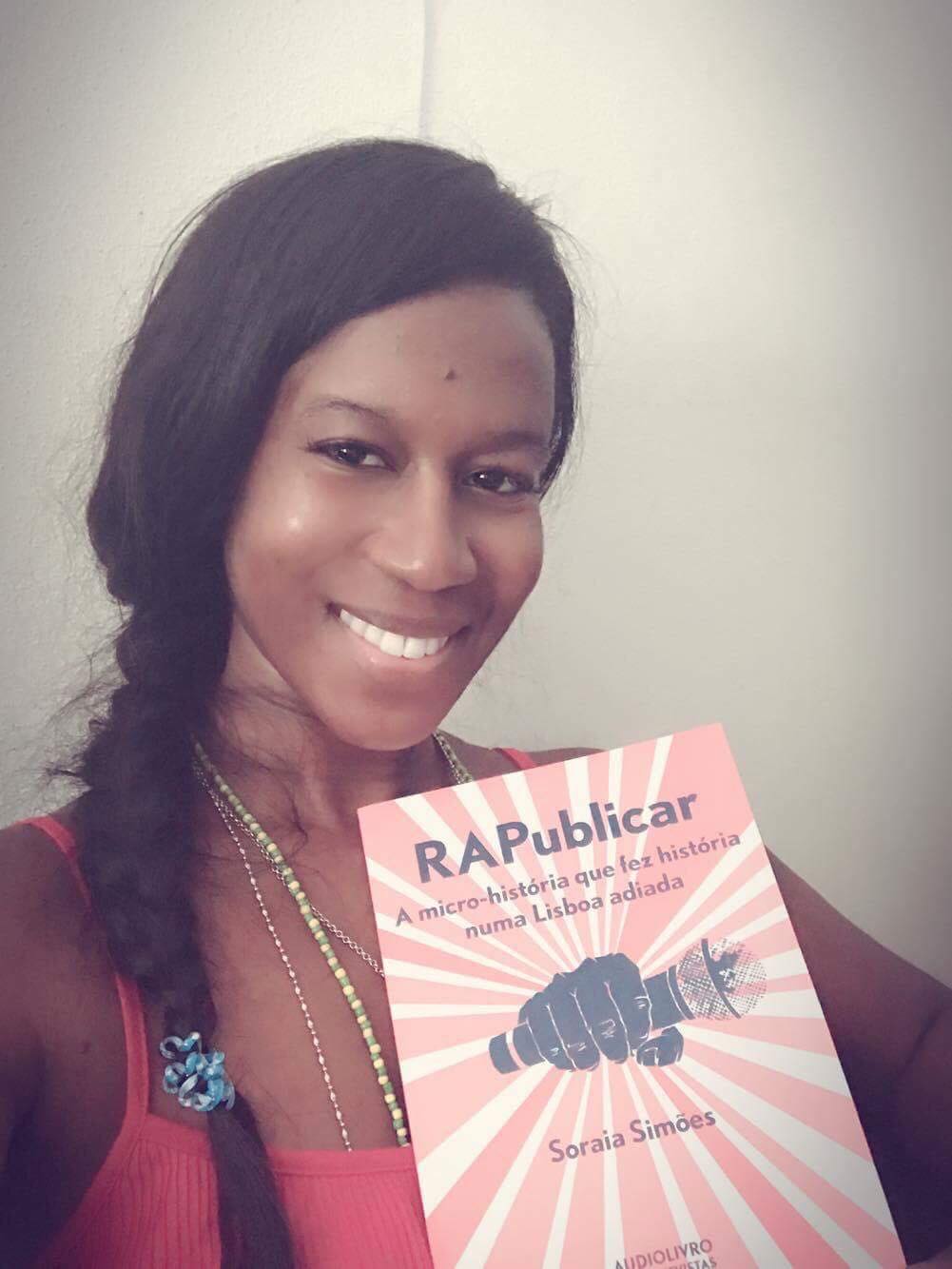

[1] Soraia Simões, «RAPublicar. A micro-história que fez história numa Lisboa adiada: 1986-1996», Memória, Sociedade, História Oral e Cultural Popular, Editora Caleidoscópio, Lisboa, 2017, p.15.

[2] RAP – assumo ao longo dos trabalhos que tenho publicado acerca deste domínio a designação RAP em maiúsculas, e não em minúsculas e itálico, para demonstrar o domínio num plano central das mudanças de comportamentos e linguagens verificadas num determinado contexto histórico, e não num plano secundário ou complementar. Ou seja, onde as medidas e mudanças que se verificaram socialmente não diminuam ou tornem secundária, como habitualmente sucede, a dimensão social ou o papel ideológico desta prática cultural e artística, a partir da qual elas acontecem durante este primeiro período em Portugal.

[3] O audiolivro inclui as entrevistas efectuadas. Cf. QR-Code (soundcloud), Editora Caleidoscópio, 2017.

[4] O grupo Divine era formado por Carla Cruz (Big Mama), Cheila Mateus (Miss Slowly), Sandra Johnston Da Cruz, Ana Sofia Sanches (Dana Dane), Maria João Sanches (Shorty), Zulaia Johnston Da Cruz (ZJ-Zuka). Idilza Santos (Breakdancer) e Etelvina Santos (Da Bomb) integram mais tarde o grupo, em 1998.

[5] Djamal, grupo inteiramente feminino formado por X-Sista (Alexandrina Matos), Jumping (Tânia), Sweetalk ( Ângela Rebelo) e Jeremy; tempo de actividade: 1990-1999. Excerto de entrevista: QR-Code (soundcloud), Editora Caleidoscópio, 2017, p. 61.

[6] Soraia Simões, Ibid., p. 61: QR-Code (soundcloud), Editora Caleidoscópio, 2017.

[7] Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina, Relógio d’Água, Lisboa, p. 156.

[8] Charliton José dos Santos Machado, Idalina Maria Freitas Lima Santiago e Maria Lúcia da Silva Nunes (org.), Gêneros e práticas culturais: desafios históricos e saberes interdisciplinares, Campina Grande, EDUEPB, 2010 (online).

Simões, Soraia 2018. « Fixar o (in)visível: papéis e reportórios de luta dos dois primeiros grupos de RAP femininos a gravar em Portugal (1989 - 1998) », Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 1 | -1, 97-114. Brasil.

fotografia de capa: Soraia Simões, 27/12/2014, Coimbra.

anexo1: X-Sista e Jumping com Soraia Simões.

anexo 2: fotografia cedida por Jumping para audiolivro (Djamal com Margarida Pinto Correia, 1997).

anexo 3: Swetalk (Djamal), anexo 4: ZJ-Zuka (Divine), anexo 5: Dana Dane (Divine).