*por Caeli Gobbato

OqueStrada: projeto musical que orquestra a estrada no encalço de todos vocês e desenha o seu mapa de fronteiras musicais numa saga de enredo, fuga, amor, mistério e ação.

“Fernando Pessoa veio dizer ao povo português uma coisa fundamental, marcando bem, que o português é plural e é na sua pluralidade que ele se tem que afirmar”

Segundo Bernal, ''de início sabia-se que a civilização grega tinha raízes na cultura egípcia, semita e várias outras meridionais e orientais, mas no decorrer do século XIX ela foi remodelada como uma cultura “ariana”, na qual foram ocultas ou eliminadas de maneira ativa suas raízes semitas e africanas. Como os próprios escritores gregos reconheciam abertamente o passado híbrido de sua cultura, os filólogos europeus contraíram o hábito ideológico de passar por cima dessas passagens embaraçosas, sem as comentar, em prol da pureza ática”

Falar do OqueStrada é falar do Portugal de hoje, de uma leitura inclusiva e reflexiva sobre Lisboa e suas margens, sobre, principalmente, quem vive aqui. Este trabalho privilegia o olhar carinhoso dado pelo grupo às pessoas. Porque entendemos o tamanho do país à medida que olhamos de perto e percebemos quem é que o faz.

Pretendo refletir sobre questionamentos que encontrei presentes neste álbum e na vida do grupo, sobre conceitos como identidade, cultura nacional, omissões e adaptações da história portuguesa, espaço urbano e a sua construção e periferias, cultura popular e cultura de massa/indústria cultural. Escolha esta por perceber aqui um importante eixo que articula a arte com princípios da democracia, da expressão e síntese cultural de um povo.

Línguas, identidades

“Com OqueStrada as línguas falam-se à portuguesa e o que se não sabe inventa-se”*

O OqueStrada canta, em português, diversas línguas que estabeleceram forte presença/relação ao longo do tempo em Portugal. Quando digo “em português”, sublinho a questão, sempre presente mas em crescente progresso, das identidades múltiplas que formam Lisboa.

Miranda, para além de cantar o fado na noite lisboeta, cantou canções crioulas de Cabo Verde na mesma noite lisboeta, cresceu com a sonoridade brasileira de um português cantado e falado como outra língua. Pablo é francês e cresceu entre portugueses. A língua francesa foi afirmação da boa educação portuguesa em gerações anteriores de um país cuja capital abriga mais portugueses que a cidade do Porto. Já a língua cigana está na infância de um dos primeiros músicos, de viola, que cresceu em Almada, convivendo com este povo que desde sempre cultivou o hábito de caminhar pelo mundo.

O espanhol está ali pela eterna questão ibérica, relação de fronteira, língua que o falante do português julga saber antes de experimentar, o que a proximidade de estruturas permite. E o inglês é a língua da ascenção, é cada vez mais uma segunda língua obrigatória para a comunicação intercultural, embora tenha particular peso o passado histórico onde Portugal mantém uma relação de subordinação com a Inglaterra. Tais línguas estarem aqui juntas em voz portuguesa carrega algumas questões que pretendo explorar.

A vontade de que Lisboa possua e mantenha uma imagem padrão ou uma resistência em relação à crescente heterogenização da sua população construiu uma espécie de política de negação que procura disfarçar o fato de que há portugueses que não se enquadram no padrão imaginário da cor “branca” da pele, que falam a língua que também tem o desejo irreal de ser imutável e alimentam a ilusão de que estes poderiam ser, de certa forma, “visíveis” e rapidamente classificáveis. Existe um enorme medo de ser classificado como inferior, jogando para baixo do tapete relações de troca riquíssima, encontros culturais que ajudaram a fazer o que é Portugal. O historiador António Borges Coelho comenta sobre sua saudável curiosidade ainda na época de aluno: “A primeira grande inquietação que tive como aluno de História foi explicar como é que estando os muçulmanos como cultura dominante na península Ibérica durante tantos séculos não tenham ficado quaisquer vestígios na História portuguesa”ˡ. Porquê esconder autores, poetas e filófosos simplesmente por pertencerem a um passado muçulmano?

Hoje há também uma forte tendência a classificar a cultura como nacional e estrangeira presente em território nacional, como se houvesse forma possível de encerrar a cultura, imobilizá-la e impedir que contatos frequentes produzam qualquer interferência. Por mais que um número crescente de pessoas de origem em diversos continentes esteja optando viver em Lisboa (principalmente oriundos dos países de língua oficial portuguesa), e falemos agora de uma geração nascida e criada em Portugal, prevalece a insistência em ignorar a diversidade cultural como parte da identidade portuguesa. Estas questões se ligam com a formação de um ideal do que seria a identidade cultural portuguesa que presta homenagem e obedece às lógicas neo-colonialistas e imperialistas que formatam a cultura europeia como superior e intocável perante as outras. Edward Said em «Cultura e Imperialismo» trata da importância da cultura e da produção cultural no processo imperial que se iniciou no século XVI e salienta que este processo não acabou com as independências das antigas colónias, pois “ assim como nenhum de nós está fora ou além da geografia, da mesma forma nenhum de nós está totalmente ausente da luta pela geografia (…) [que] não se restringe a soldados e canhões, abrangendo também ideias, formas, imagens e representações”². E esta herança imaterial não se desvanece de todo e se transforma muito lentamente. Esta forma “imperial” de pensar atravessou mares, fixou raízes durante quase quatro séculos, sendo que, no início de século passado, “a Europa detinha um total aproximado de 85% do mundo, na forma de colónias, protetorados, dependências, domínios e commowealths”². Este número assustador explica um pouco o fato desta ideia ter sido tão expandida e aceite, pois o início da nossa globalização, onde o mundo estava quase que completamente submetido a apenas uma forma de interação, exaltou ideias que privilegiam uns e relegam a subordinação e inferiorização outros que estão sob a etiqueta de “menos avançados” ou, simplesmente, inferiores.

Como muitas destas nações ainda “reinam” na organização económica mundial, a ideia continua muito próxima do que foi. A questão de Portugal ser muito mais frágil em poder político e económico ajuda a estabelecer um caminho de insegurança e a alimentar um dilema que é a procura de uma identidade própria e bem delineada. Mesmo que rejeitar o caráter misto e de constante mudança da cultura fosse possível, acredito que a pior forma de alcançar este objetivo (ou uma ideia próxima dele) é não olhar verdadeiramente para o povo, para o cotidiano das cidades, como se processa a realidade urbana, a interação entre nacionais, imigrantes, emigrantes retornados, turistas.

Estaremos caminhando para trás se não exercitarmos a capacidade de refletir sobre que tipos de representação estamos produzindo para nós e para quem nos rodeia, formando assim a imagem do nosso país; refletir sobre a relação do caminhante com a cidade, as disposições sociais, como são ofertados os bens culturais públicos, o espaço e os serviços públicos e para quem.

A grande dificuldade está nesta herança ideológica que prefere a ilusão de forjar um presente que defenda ideias e preconceitos de um passado que sempre trabalhou para mascarar seus “feitos”. Tanto a época colonial como o Estado Novo de Salazar vendiam ilusões para acalmar o povo, manipulando e distorcendo informações. Portugal colonial não se cansava de professar seu altruísmo, o fato de estarem levando a civilização e melhores condições de vida para instalarem enfim o progresso, da mesma forma que o governo ditatorial de Salazar pregava o oásis de paz que era Portugal sob o seu comando.

Portugal ser hoje um país não muito influente no cenário europeu parece ainda mais um fator desestruturante nessa busca identitária, pois persiste em privilegiar países Inglaterra e França e menosprezar os que, vindos outrora de fora, hoje constituem povo português, menosprezando assim o que o forma como país e elogiando o que está para além dos seus limites.

O que OqueStrada alcança com o seu trabalho polivalente é um olhar despido desta ilusão reacionária, um olhar que passeia pelo que forma Lisboa hoje, e o faz em ritmos e sonoridades múltiplas, olha e dialoga numa espécie de reconhecimento de terreno próprio, às claras, andando por distritos e freguesias, falando e ouvindo quem aqui vive, perguntando pelo país como quem pergunta por cada pessoa que nele vive.

A RUA

“A Piajio está diretamente ligada à criação artística em espaços públicos (artes de rua) e assim gosta de explorar o imaginário e heranças sentimentais de cada cidade, de cada região, de criar dinâmicas em diferentes bairros, de se debruçar sobre espaços arquitetônicos e o seu contexto urbano, para, aliada à vontade de contar histórias de pessoas e dos espaços onde elas habitam, contribuir para difundir as artes do espetáculo no tecido urbano”*

A trajetória do projecto nasce do amor pela rua e da vontade de “requalificar a rua como palco preponderante de uma sociedade contemporânea”. Tanto Pablo quanto Miranda antes de se encontrarem já exercitavam o perceber e sentir o público, estabelecendo uma relação efetiva no circo, teatro, caravanas culturais. O que em si já carrega um grão libertador, visto que as artes de rua e principalmente o circo trabalham o poder do riso, que para Bakhtin, foi o que sempre fez frente ao poder opressor da Igreja e do Estado, usando o riso para desconstruir e repensar, criticar mais abertamente (sempre presente na figura do bobo da corte que está mais próximo do bufão do que do clown). E o riso é também figura indispensável nas festas populares que juntam o bem comer e as bebidas que afrouxam e aliviam o espírito, está próximo da cultura popular enquanto expressão de liberdade das práticas culturais essenciais.

A rua sempre foi o palco da cultura popular, que constrói-se na história das relações entre grupo sociais e por isso é heterogénea e dialética, mas está num lugar subordinado. Este me parece um dos pontos de subversão do Oquestrada, quando mergulham no imaginário popular a fim de emergir com preciosidades para fazer música, oferecem esse caráter protagonista à expressão cultural do povo que os circunda e que está presente na infância de cada um deles, é experiência inscrita ao longo dos anos. Eles partilham a consciência do valor da cultura popular como concepção de mundo e do seu valor estético, juntando diferentes ritmos e falas para de tal combinação nascer uma ideia de coletivo liberta e inclusiva.

Na música Se esta rua fosse minha percebemos este caráter nesta junção de ditos e saberes populares, quadras de João Gomes e LJ Barbosa recitadas pelas ruas, ao lado de poesia anónima e por isso pertencente à multidão, de valor e temperamento eterno. A noção de responsabilidadesocial que permeia a história do grupo aqui acende: afinal, de quem é a cidade? A música inicia com uma suposição, Se esta rua fosse minha, como quem discretamente sugere a possibilidade de reivindicar o direito à cidade. O direito à cidade é o direito de participar na construção do espaço urbano, para que este evolua sendo sensível à necessidade dos que nele habitam. Vimos que quem constrói, intervém e faz a manutenção do espaço urbano, obedece às leis do lucro, embora quem o financie seja a população. David Harvey fala sobre a difusão de um pensamento atual por um mundo melhor, mas salienta que o centro deste discurso está fundamentalmente no direito à propriedade privada e ao lucro, preocupações que privilegiam a boa saúde do sistema capitalista e não a real qualidade de vida.

Esta lógica perpassa as indústrias culturais, que almejam o fenómeno de venda e para tal investem na propaganda e na sobredivulgação, tornando-se opressora e, muitas vezes ligada às correntes ideológicas da elite detentora do poder, jogando muito bem com o consumo. A ideia da propaganda e da sociedade de consumo está diretamente ligada aos ideais neoliberais que, a exemplo norte-americano, está sempre envolta em uma aura falsa de liberdade de escolha. Qual é a escolha de quem nasceu com os mesmos canais de televisão que promovem a mesma noção do feminino ideal, de interação social, de moda e nas rádios ouve músicas que coincidem também com esses mesmo nos temas e arranjos? Pois sentir-se incluído também passa por uma identificação com o que supostamente os outros também se identificam.

FADO

“ Pela minha parte não posso considerar o fado senão como síntese, estilizada por séculos de lenta evolução, de todas as influências musicais que afetaram o povo de Lisboa”³

O fado está presente na música de OqueStrada porque está presente na vida dos portugueses, nasceu pelos portos desse país costeiro, veio chegando em Portugal com os que daqui saíram e para cá voltaram, misturados nas misturas dos navios, visitando terras, ouvindo cantigas, sentindo e transformando, fazendo desses diálogos musicais vadios o cantar de muitos que por aqui viviam, pois, ao forjarem-no, encontraram-se: mulheres e homens que cantam porque só assim sabem viver, foram no seu dia-a-dia de trabalho e boémia colando o fado ao país. A criatividade pulsante do fado estava nas ruas, nunca foi de todo tristeza, pois como diz Mário Anacleto, ligado à palavra moira (destino) está, claro, a dor, o sofrer, mas também está a palavra hubris (força interior para vencer resistências, fogosidade, ímpeto), que me parece mais próxima da saga pela qual passou e passa. Quando o OqueStrada diz que não é fado, apesar de também o ser, quer dizer que não quer o título vazio e efémero de “estar na moda”, pois uma das consequências desta busca aflita pela identidade portuguesa foi eleger uma música que a suportasse, e, como já vimos, com o grande intuito de encontrar forma de representar-se e ser rentável, em tempos que uma das “funções” da cultura local é ser exportada. Por isso, depois da inclusão de Portugal na União Europeia, começou uma corrida ao fado, como se houvesse um refrescar de memória e lembrássemos o que é ser português. E a indústria cultural apostou nisso. Mas quando entra o fator lucro, percebemos logo a fabricação de cantores-produto que não necessariamente estavam ou estiveram ligados ao fado, mas que enquadram-se como figuras típicas. Este esvaziamento de sentido parece acontecer pela insistência em negar a diversidade e estabelecer um padrão. O mesmo se pode colocar em relação às cidades-museus, que, sendo, como o fado, património nacional incontestável, não se percebe muito bem qual é o seu papel no quotidiano da vida urbana e quem ganha mais com isso. Não é linear, o fado conta muito sobre a história cultural do país, mas foi se aprisionando nesta caixa- expositora standart e começou a desgastar-se e perder o rumo, que está no quanto faz sentido emocional e expressa uma necessidade coletiva. Sinto que este norte vem sendo recuperado por todos estes trabalho contemporâneos que bebem do fado e o transformam, relêem, misturam e o tecem de um colorido mais vivo. Parece que quando o OqueStrada relembra que fado não é só tristeza, é vida boémia de convívio e descobertas, tira-o da caixa, dá vida e ajuda os grandes fadistas a serem ouvidos e apreciados com os ouvidos e o coração de hoje.

A sensação é de termos pulado parte importante, por estarmos superando e retomando origens do fado. O que Miranda aponta com relação ao passado ditatorial do fado, uma das bandeiras de Salazar, é que, como outras ditaduras pelo mundo, um ditador investe em propaganda, em cultura manipulada para divulgar e exaltar o seu trabalho. Pensando assim, o fado foi tão vítima quanto o próprio país, pois, antes enxovalhado por pertencer a um universo notívago e duvidoso do ponto de vista católico e de extrema-direita, agora é chamado a depor, confessar e passar a trabalhar para o país, servir ao regime. Porque o povo precisa estar contente, precisa entender o que o ditador quer que entenda, e, uma grande ajuda é aliar-se ao que já é popular por mérito próprio. (Depois dos fenómenos da modinha e do lundum, como primeiras manifestações do que se pode chamar de música urbana, e o fado, rico e inovador pelas misturas e diversidade, foi também sucesso popular logo em seguida. As primeiras notícias do fado vêm com relatos do século XVIII, mas é reconhecido como tal já no século XIX).

Margens, Periferia

“A Piajio associação está sedeada em Almada, cidade que faz fronteira entre Lisboa e o sul do país, estimula-nos esta realidade de fronteira entre economias, entre gerações, entre amador e profissional, entre culturas como terreno de dramaturgias e suporte essencial de um espetáculo.

Harvey nos fala sobre o processo urbano que, em nome dos lucros que beneficiam a elite e os bancos, organizam o espaço urbano de forma a expulsar gradualmente aqueles que não são capazes de pagar os altos preços dos centros urbanos, para uma periferia metropolitana que circundam os limites da cidade. Desta realidade consegue OqueStrada extrair a mais-valia que só podia estar onde está a maioria da população da grande Lisboa: a riqueza de mundos que se encontram, gerações atuais que, ao sair da casa dos pais em áreas geográficas privilegiadas, já não possuem dinheiro suficiente para continuar aí; pessoas que há algum tempo seriam consideradas de classe média, mas cada vez menos capaz de suportar grandes despesas; trabalhadores imigrantes de várias nacionalidades praticamente sem poder económico que foram desalojados de suas palhotas e afastados para as margens; e os filhos destes que já aí nasceram, ou mesmos os que chegam agora, mas só aí conseguem preços possíveis. Um caldeirão cultural sem dúvida criativamente fértil, com suas histórias de passados tão diversos, seus contos, “causos” e canções, seus sotaques e mundos.

São estas pessoas hoje que recheiam e constituem a grande Lisboa. Mas têm estas pessoas o direito à cidade de que falamos?

Não é de se admirar que não tenham quando todo o processo de urbanização foi construído para dar suporte ao capital excedente do sistema e produzir mais dinheiro em nome do mesmo, enquanto crescem os endividamentos e a cada ano vemos surgir maior número de novos milionários e a qualidade de vida e o poder de compra do povo diminuir. O resultado é o alargamento da distância entre classes em que uma das consequências é a criação de nichos fortificados, condomínios auto-suficientes que não dependem dos serviços públicos enquanto a alguns quilómetros de distância há bairros inteiros em condições precárias de infra-estruturas e de relação com o centro. Na construção da cidade (que os direitos humanos não lembram de reivindicar como tal), percebemos que, afinal, todo o processo de urbanização dos últimos anos não tem contribuído para o bem-estar humano, foi é fundamental para a sobrevivência do capitalismo.

E qual é a importância de OqueStrada e das expressões artísticas inclusivas para este quadro urbano?

A resposta cruza-se com o objetivo social da arte que espera atingir o máximo de pessoas possível sem temer público ou selecioná-lo, espera entrar em comunhão com o povo pela via do sensível, da festa, da celebração, do riso. Quando ouço questões que se aproximam das minhas ou, se ainda não formulei alguma, que dialogue com a minha vida, cultura, história, condição, é imediata a atenção. Que o toque seja mínimo, provocará vontade de questionar, de refletir, de olhar em volta com mais cuidado. E isto é o início da mudança. Tascabeat, o sonho português é alegre, é vivíssimo, porque acende a vontade de cantar por um mundo melhor, para o melhor do mundo, convida as pessoas à saírem do estigma aprisionante e improdutivo do pessimismo inerte e saudarem a capacidade que todos têm de vislumbrar transformações sociais e iniciarem-na na sua casa, no seu bairro, freguesias e conselhos, pelo mundo a fora.

Referências biliográficas

Coelho, António Borges, Entrevista à Biblioteca Municipal de Murça. 29/07/2009: http://bmmurca.blogspot.com/2009/03/entrevista-antonio-borges-coelho.html:

Said, Edward W., Cultura e Imperialismo. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1993.

Anacleto, Mário, Fado - Itinerários de uma cultura viva. Lisboa: Ed. Mill Books, 2008.

Bakhtin, Mikhail, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François

Rabelais. São Paulo: Hucitec/ UnB, 1999.

Harvey, David, The right to the city. 14/05/2010: http://www.newleftreview.org/?view=2740

Tinhorão, José Ramos, As origens da canção urbana. Lisboa: Ed. Caminho, 1997.

Letras citadas:

Eu e o meu país

De distrito em Distrito, de Freguesia em Freguesia E

quando os teus braços chegam aos meus,

Nós somos só um, somos um só, somos só um

Eu e o meu país

Ouvi dizer que me amavas, adoravas, entendias

Ouvi dizer que me querias, mas...

E se à noite me sorris, de dia pouco me falas

E é tanta rotunda que já nem sei chegar aqui

Neste silêncio, neste pantanal

Sou turista acidental

Neste anúncio, neste postal,

Sou turista acidental

Mas e tu, tu, oh, tu, o meu país, mas e tu, diz-me

Onde ficas tu neste postal?

Se esta rua fosse

Se esta rua, se esta rua, se esta rua fosse minha

eu mandava, eu mandava, eu mandava ladrilhar

com pedrinhas de rubi para ao meu amor passar

ai se esta rua, se esta rua, se esta rua fosse minha

eu mandava ladrilhar com pedrinhas de rubi

só para ao meu amor passar

Ai lá porque és feia tem calma não te faltam seduções

Mais vale ser linda de alma do que linda de feições

Mais vale ser linda de alma do que linda de feições

Ai o amor, o amor, o amor é como lua

ora cresce ora mingua, é

Ai o amor é como lua

ora cresce, ora cresce, ora mingua

Que bom ser pequenino

Ter pai, mãe e ter avó

Ter esperança no destino

E ter quem gosta de nós, e ter quem gosta de nós,

E ter quem gosta de nós,

Ai é tão bom ser pequenino

Se esta rua, se esta rua, se esta rua fosse minha

eu mandava ladrilhar

com pedrinhas de rubi para ao meu amor passar

se esta rua fosse minha

eu mandava ladrilhar

só para ao meu amor passar

só para tu e tu e tu tu tu tu passar

*para citar este artigo: Gobbato, Caeli, «OqueStrada: uma Lisboa cantada sobre e para todas as pessoas que vivem nesta cidade hoje», Plataforma Mural Sonoro, https://www.muralsonoro.com/recepcao.

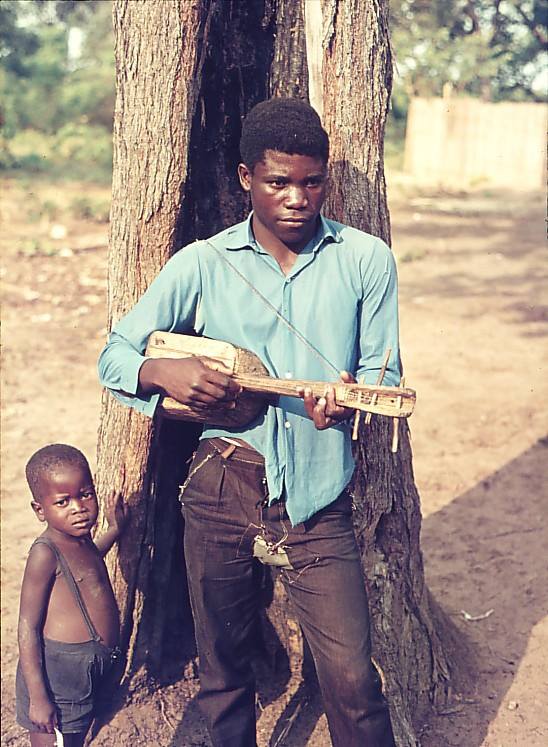

Fotografia usada na capa do texto tirada por Soraia Simões na margem sul.