À Independência de Angola a onze de Novembro de 1975 ficou ligado um universo empenhado politicamente de músicas e interpretações.

A luta pela independência foi considerada numa linha temporal ampla: congregou um período extenso de preparação, um período marcado por um conjunto de acções revolucionárias e uma época de estabilização. A música de resistência, ou subterrânea valendo-me de uma expressão de José Mário Branco nas nossas conversas registadas (anexo), da década de sessenta, o canto de protesto da fugaz Primavera Marcelista, o período do canto livre no ano da Revolução, e o período dos Grupos e colectivos de Acção Cultural durante a fase de fortalecimento da democracia em Portugal, criaram laços com a canção que era produzida em Angola em alturas semelhantes.

O período que marcou o exílio de um grande grupo de jovens, reforçado pela política colonial portuguesa, permitiu a disseminação da música política, para usar a designação de José Afonso a propósito do disco O Coro dos Tribunais, quer em Portugal como em Angola.

Contextualizando no tempo histórico, e não apenas no modelo musical, traçarei uma possível rota da palavra na canção em Angola de 1961 a 1975, procurando reflectir sobre o modo como o texto das canções, a utilização de símbolos nacionais e o uso de instrumentos musicais locais foram, simultaneamente, uma forma de legitimação social e cultural angolanos e um mecanismo de combate face ao imperialismo português.

Para entender o uso da cultura como forma de combate prefigurou-se a reunião de fontes a respeito não só da guerra colonial como de nominatas e concepções fugidias, como de ‘uma identidade’, do desmantelamento das terras africanas, ou da construção de uma Angola colonial durante o século vinte.

Além de fontes usadas tradicionalmente no âmbito historiográfico, como bibliografia geral e específica de enquadramento [1 e 2], reuni algumas fontes audiovisuais [3], fontes orais - testemunhos inéditos de quatro músicos entrevistados na cidade de Luanda no ano 2007 para o documentário Dipanda’75 [4].

Por via da representação do localismo em palcos maiores, através das práticas literárias-musicais de Ruy Mingas, Bonga, Teta Lando (M'Banza Kongo, 2 de Junho de 1948 - Paris, 14 de Julho de 2008) e Carlos Lamartine entre 1961 e o 11 de Novembro de 1975, altura em que se dá a Independência de Angola, não só os elementos culturais como as suas diferentes visões políticas descreveram linhas de orientação inseparáveis dos movimentos de libertação.

A escolha destes quatro entrevistados esteve relacionada com os papéis dos textos musicados como forma de combate e de resistência às censura e ditadura durante o período colonial, procurando interpretar elementos de cultura local aliados a uma visão política dos autores, por via dos quais se afirmaram num cenário de guerra.

Alguma da abordagem historiográfica entre 1950 e 1980 entende como cultura política o ‘conjunto de valores identificativos de correntes políticas’, mas que não se cingem ao partido político, como é o caso da historiadora brasileira Amanda Palomo Alves [5].

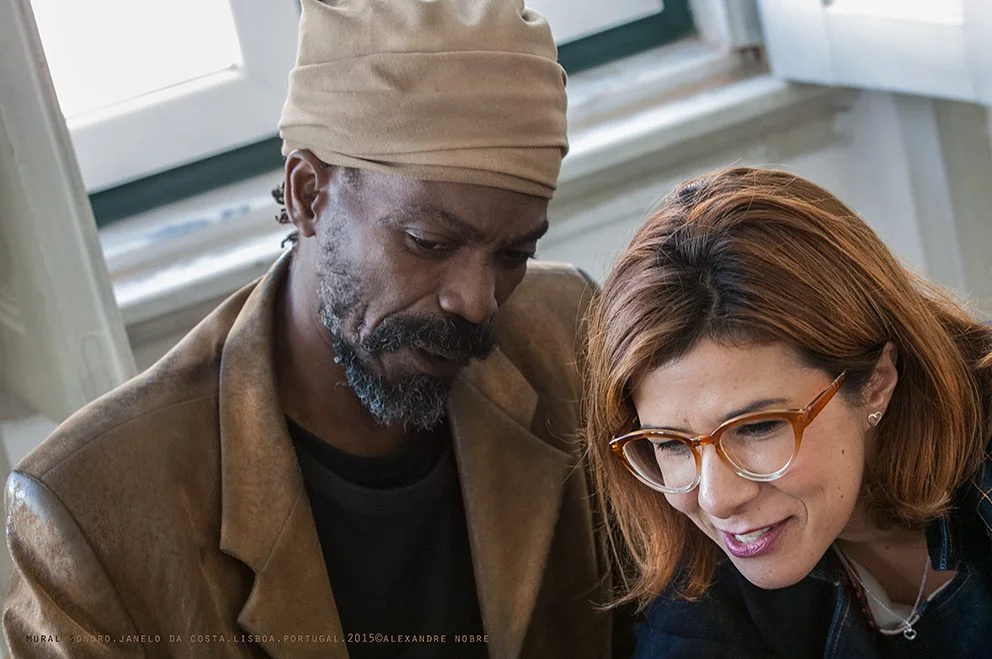

Este breve texto é parte do argumento do documentário realizado por Alexandre Nobre, procura aprofundar, usando fontes inéditas como as entrevistas supramencionadas, a leitura existente acerca do papel de uma suposta ‘cultura angolana’ na europa em retroalimentação com a que era editada ou apresentada em Portugal.

Não obstante as valiosas contribuições da investigadora brasileira Amanda Palomo Alves, do trabalho no âmbito jornalístico de Jomo Fortunato [6] , no seio da história da música em Angola de Marissa J.Moorman [7] ou do realizado pelo músico e investigador Mário Rui Silva [8], este artigo teve como principal objectivo introduzir uma outra alínea de investigação, ainda não tratada de um modo claro: a das cumplicidade e alimentação mútuas entre os actores da canção e os repertórios angolanos e os actores da canção e os repertórios portugueses no período de resistência à ditadura.

Sociedades da oralidade

Alguns autores descrevem as sociedades africanas como um palco privilegiado para o desenvolvimento dos processos de transmissão oral, onde estes mais ganharam forma, especialmente nos períodos conturbados de guerra. O investigador Amadou Hampâté-Ba [9] define-as como ‘sociedades da palavra’, muito embora a música tenha sido o canal privilegiado na difusão dessas palavras durante o colonialismo português do século vinte.

Quando os instrumentos electrificados foram introduzidos na música em Angola houve uma consolidação de práticas tradicionais angolanas como o semba [10]. Segundo Jomo Fortunato, consultado por Alexandre Nobre em Luanda para o documentário Dipanda'75, a canção «Milhoró» do grupo Kiezos insere-se neste contexto. A canção versa: “Vão, vão, vão-se embora que isto assim não pode ser”. Esta canção assinalou uma época de prisões consecutivas, tornou-se célebre entre os movimentos de libertação em Angola, numa altura em que o intérprete da música, Vato Costa – irmão de Carlos Lamartine –, que o substituiria, seria preso.

Para Jomo Fortunato «é impossível escrever-se acerca da História da Música Popular em Angola sem se fazer uma referência ao período que vai desde o ano de 1950 ao ano de 1975». Isto deve-se não só ao facto de ter sido um período de grande criatividade cultural como por, tendo a prática musical como vector principal, os textos se afirmarem na sociedade angolana como sendo resultado da própria violência colonial que se foi desenvolvendo ao longo de cinco séculos de colonização.

A amplificação colonial nos anos 50

A música é analisada e interpretada dentro das suas regras particulares, existe um sistema organizacional: tonal e rítmico, que são produtos e estruturas culturais seleccionados em certos contextos sociais, pelo que tem de se ter em consideração tanto o conjunto de sons disponíveis para cada músico, como o contexto social em que as suas obras são produzidas e escutadas [11].

As mudanças ocorridas no mundo colonial durante este período foram notórias. O universo colonial começou a transformar-se de modo célere na segunda metade dos anos cinquenta. A guerra da Argélia, a Conferência de Bandung, as primeiras independências africanas, ressoaram inevitavelmente em (naquilo que este contexto político definiu como) territórios ultramarinos.

Em Dezembro de 1955 Portugal foi recebido na Organização das Nações Unidas, que veio a atribuir ao regime de Oliveira Salazar alguma atenção do exterior. Se até à data a política colonial exercida pelo Estado Novo passou desapercebida, a partir da sua admissão na ONU as luzes acenderam-se, incidiram sobre nós, e fizeram ricochete em fóruns de destaque internacionais, passando Salazar a um dos alvos preferidos dos críticos do colonialismo [12].

O investimento económico do Governo de Lisboa nas colónias (Planos de Fomento 1953 – 1959 e 1959 – 1964), orientado não só para apoiar a colonização branca como para a exploração dos recursos naturais e para dirigir equipamentos e infra-estruturas, no caso de Angola concretizou-se no melhoramento e expansão da rede rodoviária e de caminhos-de-ferro e em melhoramentos portuários, tendo em vista o fortalecimento das políticas coloniais, na medida em que a modernização destes sectores teve como finalidade criar uma industrialização mais saliente nas colónias, por via da deslocalização da indústria têxtil algodeira, entre outras, apesar da mesma nunca se ter verificado, nem na escala nem nos moldes ambicionados.

A este factor acresceu, por um lado, a colaboração dos norte-americanos no sector agrícola no âmbito do Plano Marshall [13], por outro lado, o facto de o Estado Novo ter alguma resistência em envolver capital estrangeiro nas colónias.

Em Luanda o caso do petróleo foi elucidativo no pós-guerra, quando os excedentes do capital desapareceram e o regime apostou naquelas que eram as principais potências do mundo ocidental na exploração económica do império. Oliveira Salazar concedeu à Compagnie Belge des Pétroles, que intercedia no capital da Petrofina, e no ano 1955 a Gulf Oil teve a concessão do Estado português para dar azo às suas pesquisas em Cabinda.

Mas, não foi apenas o interesse do colonizador quanto a África desde 1945 e as paixões decorridas nas relações luso-britânicas, com Oliveira Salazar no governo até 1975 ou com os trabalhistas na capital inglesa a tentar interceder na descolonização, que vemos destacadas neste período da história (‘oficial’) recente de Angola e do colonialismo português. Incorporando o interesse crescente da Europa, do interesse pelos recursos naturais, Portugal ajudou inquestionavelmente ao crescimento do processo de escravatura, ao tráfico de escravos e, por conseguinte, à resistência africana que se pôs em cena no âmbito de campanhas militares de ocupação neste longo processo histórico.

A Música Popular em Angola foi uma extensão da sua História, do seu passado pré-colonial e colonial, e dos massacres de 1961 no norte de Angola [15]. Assim como a evolução política e económica ocorrida até à independência não se dissociou nem da História de Portugal, nem da do Brasil colonial, nem da História dos Impérios Ultramarinos ou da corrida europeia pela partilha de África e da nova ordem mundial do pós II Grande Guerra Mundial (1939 - 1945), com a extensão da designada Guerra Fria aos territórios africanos.

A colonização em Angola, que cresceu com o início do povoamento branco por força da Conferência de Berlim, deixou claro que foi colonialismo o que antecedeu esse período, e que o que veio a seguir foi colonialismo e colonização (esta a partir de finais do século XIX com especial enfoque em algumas zonas do território).

A formação de uma corrente patriotista em Angola no século vinte – com os seus movimentos e organizações partidárias, os presos e exilados políticos, vítimas da tortura, do autoritarismo e da censura do colonialismo português –, esteve presente em vários grupos culturais, com particular interesse na música.

O ano 1974 assinalaria um período de escape e de maior fomento a essa liberdade de criação e de composição, que viria a permitir que um conjunto de autores, que passaram a ser relevantes na cultura e na sociedade angolanas, tivessem um maior teor contestatário nas suas práticas.

Às canções que remontavam às sociedades africanas mais tradicionais de Angola que com um pendor satírico, por vezes disfarçado pela componente instrumental baseada no ritmo e às quais se juntou a dança, já visavam a crítica social juntar-se-ia a música de carácter político, ora explícito ora velado. No período de maior emancipação da cultura popular angolana, vários tipos de canções desempenharam um papel de destaque. As que se assumiram na demonstração de aprovação entusiástica ou de louvor a determinados partidos políticos, por exemplo, atingiam o seu auge em 1974 com o advento do grupo Kissanguela.

«Cantos de Resistência», o passado no presente e as redes

Viva, viva, viva, viva

viva o MPLA

Quando a revolução vingar

E a reforma se impuser

Proletário, povo de Angola

Avante, avante

Cultivar café e algodão

De Cabinda ao Kuneme,

Revolver montanhas, florestas

(Kissanguela) [16]

Ao estabelecer a canção como afirmação do seu combate, tendo o texto da canção e os elementos culturais como objecto, face à política do Estado Novo que não reconhecia a existência de uma guerra, estes autores transformar-se-iam de igual modo, para a população angolana, protagonistas da luta na independência do seu país.

Os assuntos expressos nos seus discursos tendo como canal a canção estiveram presentes em vários momentos importantes da História de Angola. Em exemplo, durante a guerra popular revolucionária de longa duração, no governo presidido por Agostinho Neto [17] (ele que também fora um actor cultural de relevo através da sua poesia) que se generalizaria a toda a extensão do território angolano envolvendo aldeias, também mobilizadas para o trabalho clandestino tomadas na última fase da guerra, as suas músicas ecoaram.

Estes quatro intérpretes e compositores expressaram, no recorte temporal aqui apresentado, o modo como as suas práticas chamaram a atenção da censura, mesmo nos momentos em que a metáfora difundida por via de línguas locais, como o quimbundo [18], procurou disfarçar a incisão perante o mapeamento imperialista a que se sentiam sujeitos, ou as suas vozes passaram a despertar desconfianças em discursos não cantados.

Às práticas culturais, aos costumes e memórias angolanas, juntar-se-ia o discurso político que viria, com a passagem de alguns destes actores pela Casa dos Estudantes do Império em Lisboa e pela Universidade de Coimbra, a firmar a presença da cultura angolana junto dos sectores intelectuais em Portugal antes da independência e o seu crescente reconhecimento após a independência na sociedade portuguesa.

As entrevistas realizadas em Luanda para este documentário foram feitas de modo indutivo e assumiram desde logo um carácter explanatório por parte dos interlocutores, nas suas análises acerca das canções e dos movimentos políticos em que se inseriram. A análise do corpo das canções feita com os mesmos, a interpretação do corpus das entrevistas realizadas com os quatro, indicariam o porquê das linhas de orientação político-partidária e ideológica distintas em que estes protagonistas [19] da canção se inscreveram.

O modo como o conteúdo literário da canção neste período se assumiu, independentemente do quadrante político, face ao imperialismo português permitiu ainda constatar que, ainda hoje, os assuntos levantados nas canções são objecto de identificação do povo angolano espalhado pela Europa, mas também de circulação entre várias comunidades e discussão em redes sociais [20].

A Música Popular enquadrada na luta de libertação de Angola teve um papel de afirmação, mobilização e confrontação com o antigo regime.

A música desenvolvida nesta altura, ao utilizar línguas autóctones, o quimbundo, umbundo, quicongo, bem como os papéis assumidos pela língua oficial e por Liceu Vieira Dias ou N´Gola Ritmos, a evolução técnica e musical a partir das músicas tradicionais foram fundamentais para a afirmação de uma «canção de resistência» em Angola nesta época.

Os intérpretes e músicos com maior expressão em Angola eram militantes do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), isso deveu-se à forte influência de propaganda herdada pela então União Soviética.

Ruy Mingas, militante do MPLA, teve o trabalho largamente produzido, como afirmou na entrevista ‘‘na metrópole’’. Começou por ser difundido a partir da cidade sendo posteriormente veiculado através de rádios clandestinas em Angola. Foi ele também um do compositores e o letrista do Hino nacional da República Popular de Angola [21], emitido pela primeira vez na Rádio Nacional de Angola no dia 11 de Novembro de 1975, ao ser proclamada a independência.

Bandeira Nacional de Angola

Ó Pátria, nunca mais esqueceremos

Os heróis do 4 de Fevereiro

Ó Pátria nós saudamos os teus filhos

Tombados pela nossa Independência.

Honrámos o passado e a nossa História,

Construindo no trabalho um homem novo,

Honrámos o passado e a nossa História,

Construindo no trabalho um homem novo.

Angola, avante!

Revolução, pelo Poder Popular!

Pátria Unida, Liberdade,

Um só Povo, uma só Nação!

Angola, avante!

Revolução, pelo Poder Popular!

Pátria Unida, Liberdade,

Um só Povo, uma só Nação!

O músico e compositor Carlos Lamartine, que sempre expressou a política na sua música em território angolano, a partir do musseque, em bailes e festas populares, nunca tendo saído de território angolano, era clandestinamente afecto ao mesmo movimento em que Ruy Mingas militava.

A recolha de testemunho de Carlos Lamartine foi realizada no edifício da Liga Nacional Africana, criada em 1947 no município das Ingombotas.

Nos anos de 1950 este edifício foi edificado com a ajuda da administração colonial portuguesa, «para que os africanos tivessem um local para a sua concentração e a sua relação entre os diferentes associados».

Carlos Lamartine lembrou que «todos os africanos beneficiavam do apoio desta instituição, desde que fossem residentes em Luanda».

O espaço escolhido por Carlos Lamartine para este encontro foi simbólico. Por essa estrutura passaram muitos estudantes, muitos professores, muitos elementos que se tornaram afectos ao processo de luta de libertação nacional. Foram os casos de Afonso Van-Dunem Ubinda, Brito Sozinho, do professor Matias Miguéis de Lopes Nascimento, de Quim Jorge ou de Armando Correia de Azevedo. Para Lamartine foram «muitos dos camaradas que emprestaram a sua alegria para que a liga se tornasse de facto um grande monumento ligado à educação e à nossa cultura».

Foram vários os cantores, enquadrados na luta pela independência, que lá protagonizaram as primeiras actuações e discursos. Foram o casos de Zé Maria Quiavolanga, com o seu grupo Kissange, Quim Jorge, o célebre Cabacele, Sofia Rosa, Ilda Rosa, entre muitos outros intérpretes.

À semelhança dos intérpretes e compositores portugueses que se inseriam numa linha marxista-leninista-maoísta, como foi o caso de José Mário Branco no período que assinalou a edição discográfica dos fonogramas referenciados mais à frente, muitas das suas influências culturais vinham dos movimentos de esquerda associados à canção em França e Carlos Lamartine, que passou por esta instituição durante a sua infância e início de adolescência, além de escutar músicas brasileiras e americanas, tentava imitar alguns cantores franceses, em especial Charles Aznavour. Para Carlos Lamartine «imitando cantores franceses adquiria uma certa qualidade de canto, mas depois adquiri a vontade de ser um cantor de línguas nacionais e passei a identificar-me com a cultura musical que fazia no sentido da música de intervenção».

Vários problemas com a administração colonial, devido às suas canções, se verificaram. Os casos de perseguição, encarceramento, massacre e assassínio foram uma constante relembrada por estes intérpretes durante a recolha das suas memórias. Carlos Lamartine recordou que foi isso que «fez com que eu adquirisse essa personalidade para a música de intervenção: cantando no sentido de contribuir para sensibilizar, chamar a atenção às pessoas que nós tínhamos problemas muito mais sérios para ver. E então comecei por compor músicas em quimbundo como Zambi Zambi» [22].

Quando Lamartine cantou «Pobre aves do céu, penetrou na prisão, e lhe ofereci, as migalhas de pão. Simplesmente poisou, e comeu nesta mão, que um dia matou, e hoje implora perdão» já exprimia no centro de Kilamba a fase de prisões frequentes e silenciamento a que foram sujeitos. A circulação de saberes e práticas, mesmo sob a censura militar, já estava presente em Angola desde a expansão marítima, desaguando numa manifestação da globalização em território africano até à data em que é proclamada independência. Lamartine tentava passar a sua letra colando-se à forma de cantar de outros que escutava como o caso de Francisco Virgílio, um cantor brasileiro com projecção na altura. Mas, depressa percebeu que a utilização de culturas locais e elementos da tradição angolana nas suas canções poderiam ser afirmados como uma eficaz forma de combate ao imperialismo português.

A importância e a preocupação de vários escritores, poetas, intérpretes e compositores angolanos em recuperar a tradição oral do passado foi em si a tentativa de incrementar uma visão nacional da cultura como método de contorno à imposição e à censura. Recuperar o património cultural africano, numa altura em que este esteve condicionado pelas autoridades coloniais ao esquecimento, foi um dos modos encontrados. «Em Luanda não há sembas, só há choros e lágrimas» cantou.

No centro de Kilamba, cidade situada na província de Luanda, aconteceram algumas das mais significativas transformações. Todo o centro foi reconstituído para que ganhasse uma nova dimensão social e cultural, a atribuição do nome do primeiro presidente, Agostinho Neto, para estes actores figura máxima da independência nacional, complementava-se com a ideia daquele que foi o local onde existiu o centro folclórico de Maria Escrequenha: Uma dançarina e organizadora da rebita, que por sua vez seria uma das responsáveis a que esta dança não se perdesse no tempo e no espaço durante o período da administração colonial.

No ano 1958 o Centro Maria Escrequenha constituiu-se como um centro recreativo, onde muitos destes «cantores de resistência» deram vários espectáculos e proferiram discursos de sensibilização contra a Guerra Colonial e a favor da Independência em Angola.

Foi uma altura de grande emancipação da cultura popular angolana e de abertura de espaços que apoiavam esses encontros e sessões. O Os Onze Perdidos Futebol Club foi mais um desses baluartes. Era um clube desportivo que além de uma secção recreativa, que tratava da cultura para a comunidade do Bairro Popular, se juntava às discussões políticas e ideológicas de muitos destes jovens músicos e activistas que por lá passaram e deram a sua contribuição ao provir de uma música popular comprometida politicamente com raízes em Angola. Conjuntos como Kiezos, Negoleiros do Ritmo, Musangola, Dibangola, Africa Show, Jovens do Prenda, Urbano de Castro, David Zé, Artur Nunes, Santocas, ou Kalabeto lá se apresentaram e motivaram o pensamento sobre a cultura popular como forma de legitimação e combate simultâneos. Este clube deixaria cair a sua primeira designação para O Centro Cultural e Recreativo Os perdidos.

As bombas caíram

e tinjiram o chão de vermelho

As bombas cairam

e tinjiram o chão de vermelho

Atiraram os homens em valas comuns.

Mas Kassinga vermelha

(Kassinga Não Morreu) [23]

Teta Lando, que morreu um ano depois da recolha do seu testemunho para este documentário, exilou-se cedo em Paris, onde produziu e editou grande parte do seu trabalho. Exprimia-se em kikongo, dialecto da sua região de origem, onde a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) tinha maior visibilidade no combate anti-colonialista. A sua militância na FNLA criaria cisões entre o grupo de intérpretes cuja linha de luta pela independência estava mais próxima do MPLA, mas o seu exílio em Paris e o contacto com outros músicos a partir de França permitia-lhe, de igual modo, ter uma participação na elevação dos elementos culturais locais do seu país e de os usar em proveito da sua luta pela independência.

Apesar de tudo, Teta Lando tornou-se a figura de representação institucional de muitos destes intérpretes e compositores ao ser eleito Presidente da União Nacional de Artistas e Compositores (UNAC), e as saudades de Angola foram expressas em vários momentos no seu repertório, sendo a mais ilustrativa a canção «Eu Vou Voltar» por si celebrizada.

Bonga, autor, intérprete e compositor, passou pela Casa dos Estudantes do Império, como estudante universitário e atleta. O facto de ser um atleta de alta competição levou-o à Holanda e foi aí que começou a fazer música. As suas músicas foram, tal como os outros, introduzindo uma mensagem política.

Este autor deixou a Holanda logo depois do 25 de Abril de 1974 e nunca regressou a Angola. Muitos dos militantes do MPLA, consideravam-no ligado ao seu opositor UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola).

Apesar de as crispações políticas que o levaram ao afastamento do seu país, Bonga foi o expoente máximo da difusão entre a cultura de massas que levou a uma aproximação da Europa, nomeadamente de Portugal, às práticas musicais e culturais angolanas.

Muitos dos aspectos territoriais, organizativos e de infra-estruturas angolanos foram reflectidos no seu trabalho. Bonga contou na gravação para o Dipanda’75 que «os musseques de Angola, tirando o lado pejorativo de quem vinha para condenar porque se vivia em casas de madeira ou em casas de pau a pique, teve aspectos positivos que suplantaram essa visão. Em exemplo, eles permitiram a criação de famílias respeitáveis com a sua organização e no interior dessas mesmas casas, aspectos como a educação, os princípios, a ética e principalmente o Velho que era chamado o tronco da família. Nós dávamos muitas lições aos europeus, a partir desta vivência do outro tempo».

Nas canções de Bonga que remontam ao início do seu percurso o musseque assume essa configuração de poder face aos valores da sociedade angolana, onde a água do Murinde ou da Sanga foram também pontos de encontro e socialização de quem ali passava para se refrescar, ao mesmo tempo que para enaltecer valores como os de entreajuda e de organização interna.

A auto-organização no período de colonização e a emancipação de valores intrínsecos à cultura angolana foram amplamente defendidos na trajectória de Bonga: «não precisávamos da ideologia de outro país. Era uma vivência, onde por exemplo, os produtos vindos daquilo a que se chamava o mato, eu diria do interior, das províncias, do Bengo: a taquiquanga, ou os cacusos, a mandioca, a carne seca, a carne de caça, os peixes do rio eram trazidos por pessoas que tinham familiares nesses sítios e os dividiam com aquela gente. Portanto havia uma solidariedade. E depois havia a educação do cubículo e a educação da rua», lembrou.

Dos quatro músicos entrevistados, Bonga foi o que melhor personificou a articulação da cultura tradicional e sociedade angolanas com a sociedade. Além da música, aproveitou o seu estatuto de atleta recordista para veicular mensagens entre conterrâneos ou compatriotas que lutavam pela independência em Angola. Foram aliás os problemas com a PIDE em Portugal que o levaram à ida para Holanda.

O seu primeiro registo fonográfico foi feito aí, Angola 72. Neste disco, ouve-se o ‘‘amor à pátria’’ e as palavras de luta fizeram ressonância na sociedade europeia mais crítica ao colonialismo português e despertaram a atenção dos que não a reconheciam como uma «música civilizada» ou «actuante», remetendo-a sempre para o campo da sexualidade e do analfabetismo.

A sua consciência do imperativo da libertação, ‘‘do povo e da pátria’’, tornou-o o rosto de uma angolanidade no mundo. As suas convicções a favor das ex-colónias portuguesas e contra o colonialismo expressas no seu disco Angola 72 levaram à proibição da sua entrada quer em Portugal como em Angola.

Após o 25 de Abril de 1974 Bonga lançou Angola 74, este disco assinalou as sucessivas conquistas de independência das então colónias.

«Quem é que não viveu no musseque?», perguntou durante esta recolha de entrevista o célebre músico. De facto, praticamente todos os angolanos desta geração por lá passaram e talvez por isso muita da documentação oficial recolhida tanto na TPA (Televisão Popular de Angola) como na RNA (Rádio Nacional de Angola) em 2007 reflicta isso mesmo, especialmente no teor de contestação expresso nos títulos dos fonogramas que lá encontrámos e na imagem impressa nos mesmos [24] .

Longa fila de carregadores domina a estrada com os passos rápidos/ Sobre o dorso levam pesadas cargas/ Vão olhares longínquos corações medrosos braços fortes/ sorrisos profundos como águas profundas [...] escreveu Agostinho Neto em A Vitória é Certa [25], disco que se encontra no espólio da RNA..

Quer a falta de um conhecimento profundo,por parte dos colonos das línguas tradicionais faladas em Angola como do sentido não literal que algumas expressões encerravam permitiu que estas canções, a jeito de reivindicação, passassem. Um dos exemplos disto mesmo é a expressão «Feiticeiros», para se referir aos colonos, de Teta Lando.

As mensagens enviadas, tendo como veículo as músicas, não só não eram de apreensão fácil para os colonos pela questão linguística, como pelo facto de nas suas composições musicais permanecerem elementos rítmicos e uma estética musical que remetia para um ambiente festivo que incentivava à dança, que os desvalorizava no plano das «canções comprometidas». Com a introdução de instrumentos locais como o dikanza e as misturas com outros como o piano e violão, depreciavam-se as representações que essas músicas continham, algumas vezes, e deixavam-nas passar longe da censura.

O tema “Muxima” foi, ainda hoje é, conotado pelo povo angolano como uma espécie de hino, cantado em quimbundo. Teta Lando explicou que na sua opinião «é como se ele, mesmo sem se entender na íntegra, ''falasse ao coração''».

«Sons da Revolução» entre Portugal e Angola

Dos anos sessenta até ao 11 de Novembro de 1975, estes intérpretes e compositores mantiveram um contacto com a militância política quer em Angola como em Portugal. Através da comunidade artística envolvida na denúncia da Guerra Colonial e resistente ao processo de ditadura e censura, mantinham estreitos laços sobretudo com as cidades de Coimbra, através da sua universidade, e Lisboa.

Houve uma aproximação dos pontos de vista intelectual, cultural e político ao trabalho discográfico realizado por músicos que faziam das canções bandeira de insurgimento face às políticas exercidas sob as populações nativas das então colónias na «semi-clandestinidade» em Portugal, como José Afonso (fonogramas Cantares de Andarilho de 1968 e Cantigas do Maio de 1971), José Jorge Letria (fonograma Até ao Pescoço de 1971), Adriano Correia de Oliveira (fonograma O Canto e as Armas de 1969) ou Manuel Freire (Pedra Filosofal de 1970), seja com os que comummente apelidados de «desertores» ou «refractários» o faziam no exílio em Paris, como os casos de José Mário Branco (fonograma Margem de Certa Maneira de 1972), Tino Flores ou o angolano, que sairia do Huambo com 17 anos para estudar na Casa dos Estudantes do Império e daí para Paris, Luís Cilia (fonogramas Portugal Angola de 1964 ou Portugal Resiste de 1965). De facto, este grupo de músicos e autores angolanos revia algum do «corpo das suas canções» na leitura feita por este grupo de músicos e activistas portugueses, que imprimia quer nas letras e composições das suas canções como no âmbito das suas performances o mesmo teor de participação: a discussão relativa à censura e guerra colonial.

A dimensão do imperialismo europeu e as causas do colonialismo português em África entre 1922 e 1975, são apresentadas na bibliografia consultada como resultado de motivos de natureza económica ou financeira numa fase inicial, a dimensão do imperialismo na Europa foi também um modo de reflectir acerca da dimensão política que o enformou. Schumpeter expressava a relevância dos acontecimentos passados na explicação do imperialismo do século XIX, numa óptica diferente da que surgiu na historiografia oficial portuguesa. Para Schumpeter [26] o imperialismo tinha um valor quase exclusivamente negativo. Segundo ele, o imperialismo «provém das relações de produção do passado, e não do presente, e procura a expansão pela expansão, sendo desprovido de objecto e atávico na sua natureza».

De certa forma conseguiu-se identificar o pensamento de Shumpeter na recolha de memórias sobre este período com alguns destes protagonistas da canção. Ruy Mingas, deixaria antever uma linha de reflexão sobre este contexto histórico, no qual «a canção, recorrendo à ironia, assume uma transmissão de condutas e valores através da qual os reprodutores deste regime comunicariam aos seus descendentes/sucessores qualidades ou defeitos que lhes eram particulares».

A representação do localismo em palcos maiores, através das práticas discursivas e musicais de Ruy Mingas, Bonga, Teta Lando e Carlos Lamartine até ao 11 de Novembro de 1975 posicionou não só os elementos culturais do território angolano como as diferentes visões políticas, que descreveram distintas linhas de orientação dos movimentos de libertação, na História cultural e social de Angola inscrita na designada Guerra do Ultramar (designação oficial atribuída pelo regime do Estado Novo), Guerra Colonial (designação atribuída pelos partidos da oposição durante o Estado Novo) ou Guerra de Libertação (designação atribuída pelos movimentos independentistas africanos)[27].

As linhas de orientação político-partidária e ideológica diferentes em que se inseriram [28], a tentativa de explanar o modo como o conteúdo literário da canção neste período se assumiu, de acordo com o quadrante político, como mais uma arma de combate ao imperialismo português permitiu também verificar, através de fontes coevas, em blogues relacionados com música em Angola, que as canções realizadas neste período ainda hoje são objecto de circulação e discussão.

A introdução dos elementos das suas culturas locais, foi a mesma ligação que procuraram realizar alguns dos protagonistas da canção em Portugal (em analogia: como as percussões em discos de José Afonso, nomeadamente os tambores e os adufes) que se insurgiram no quadro de guerra colonial, quer através da literatura do seu país como das culturas locais: com as línguas e/ou expressões angolanas ou instrumentos musicais que as acompanhavam como o dikanza [29].

Ruy Mingas contou neste encontro que «houve uma música de intervenção que era necessária, que se impunha mesmo na época da colonização e do fascismo. Portanto, que ninguém poderia estar indiferente a uma acção que pudesse provocar impactos junto de uma população desejosa de ser alertada para as injustiças, para todo um conjunto de factores que marcavam negativamente o comportamento da nossa população. E este é o período que marca até 1975. Depois de 75 a 'música de intervenção' é já uma música marcada por várias definições e várias opções. É mais ou menos como aquilo que nós dizíamos, eu dizia em Portugal. Porque eu conheci muita gente que estava contra o fascismo, mas quando chegou a altura de opção de classes, uns apareceram no socialismo, outros na social democracia. Portanto, os momentos marcam comportamentos. Eu fiz 'música de intervenção' tocando e cantando os poetas proibidos do nosso país. Daí para a frente já não tenho mais nada a dizer».

A observação de Ruy Mingas sobre um enquadramento dessas canções numa historicidade particular contrastou, todavia, com a de Carlos Lamartine para quem «estas canções ainda hoje interessam ao povo angolano e há um crescente interesse na história contemporânea do país por parte de angolanos e não angolanos mais jovens a partir das mesmas».

No contexto de guerra este foi um período em que democratas da esquerda portuguesa se mostravam solidários com a independência de Angola e nela participaram. Ruy Mingas contou que «Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira eram bons companheiros. Eles vieram cá comigo integrados numa acção do Movimento das Forças Armadas e nós cantámos por essa Angola inteira. E aí eu cantei o 'Monangambé', e tudo o resto, em Cabinda, no Huige, no Moxico, no Huambo, ali onde havia grande concentração de tropas e onde era mais significativo cantar para as pessoas».

As redes na expansão do império vs as redes na partilha da historiografia existente sobre o império

Palpo o pó da terra

e em meus dedos

só sinto

o receio de pisar

terrenos proibidos

Agostinho Neto (1975 - 1979) [30].

As práticas culturais foram elas de igual modo resultado da denominada expansão portuguesa. Não podemos esquecer que a expansão portuguesa gerou trocas comerciais e negócios, mas também incentivou, do outro lado, a circulação de novas ideias, culturas, práticas e saberes, ela foi, e é, indissociável da própria História de Portugal. Se pensarmos que Portugal se encontra localizado na periferia da Europa, verificamos, como reflectem os historiadores Pedro Aires Oliveira, João Paulo Rodrigues Oliveira e José Damião[31] numa obra recente fundamental na compreensão do processo expansionista português no império que «ele encontrou no mar um espaço favorável para traçar a sua configuração definitiva e para se projectar pelo mundo, procurando no exterior o que lhe faltava no território peninsular», do mesmo modo poderemos entender que esse mar que foi um ‘terreno fértil por desbravar’, é hoje um dos assuntos que fomenta a crescente troca comercial, encontrando novas trocas e determinando-se nessa partilha. Aquilo que a investigadora Agata Bloch chamou de social networking é o reajustamento desse conceito de «rede social» que continua a favorecer essas trocas, fomentando hoje a amplificação do conhecimento a respeito do imperialismo e colonialismo europeu e das práticas culturais existentes nesse longo processo expansionista. Por via desta ideia, ou representação de troca, na qual existe uma consciência política de criação e organização de relações fortes e duráveis no Império português do século XVIII. Desde as negociações comerciais estabelecidas durante a Guerra Colonial até ao aparecimento do «social networking» [32] defendido pela historiadora polaca Agata Bloch, que a mercantilidade no âmbito social e económico tem sido estudada, debatida e partilhada entre historiadores das mais diversas linhas de orientação.

Nos primeiros, de seis, séculos da expansão [33], Portugal estendeu o horizonte dos europeus e procurou a globalização. Todavia, ao longo dos séculos, o império sofreu alterações, a perspectiva do imperialismo marítimo que dominara num primeiro momento passou, no império português, a tornar-se especificamente territorial. No último terço do século vinte, o fim da soberania portuguesa em África decorreu em circunstâncias dramáticas, num processo de descolonização que deixou marcas profundas na política e sociedade portuguesas e que inevitavelmente se reflectiu no domínio cultural e musical.

Ruy Mingas lembrou que depois do 25 de Abril de 1974 a esperança na melhoria das condições de vida dos angolanos se encontrava de modo regular quer nos discursos associativos para as massas, como na literatura e nos intérpretes associados ao «canto livre» e aos grupos de acção cultural. O músico lembrou que «no 25 de Abril, eu não me esqueço de ter estado com Zeca Afonso. E disse-lhe: “Agora vou gravar tudo o que andava escondido, que tu me dizias que eu devia cantar nos nossos festivais. Então pus-me a gravar o primeiro tema que eu gravei que incluía o 'Monangambé' e os outros temas do Agostinho Neto».

A canção foi das práticas artísticas que mais conseguiu incutir a esperança numa melhoria das condições sociais do povo angolano após o longo processo de colonialismo e colonização, bem como a luta pelo seu direito à educação.

A palavra escrita chegava, naquela época, a uma parcela ínfima da população de Angola, o índice de analfabetismo foi muito gritante nas colónias. De acordo com o Anuário Estatístico de Angola de 1958, o número de analfabetos (entre negros e mestiços) representava quase 97% da população total do país.

Ruy Mingas, após o 25 de Abril de 1974, também por força do seu crescente contacto com os músicos portugueses que partilhavam das mesmas lutas procurou introduzir alguns poetas angolanos nas suas canções, fomentando uma prática frequente em vários poetas da «Geração 50» que procuravam, deste modo, que os seus textos chegassem, suportados por música que congregava instrumentos tradicionais, directamente à população não alfabetizada.

Conclusão

A palavra na canção em Angola entre 1961 e 1975 foi incorporando significâncias distintas entre este grupo de músicos.

O sentido que retiraram de algumas das mensagens de agrupamentos referenciais no seu crescimento, como David Zé, Santos Junior, Sofia Rosa ou N'Gola Ritmos, entre outros, permitiu-lhes que quando chegassem a Lisboa no final dos anos cinquenta (como o caso de Ruy Mingas), ou ao exílio em França ou Holanda (como os casos de Teta Lando ou Bonga) sentissem ainda mais a influência dos mais velhos que na altura existiam. Um exemplo disso foi a chegada de alguns deles à Casa dos Estudantes do Império que exercia uma pressão com os recém-chegados no sentido de se integrarem naquilo que eram já as manifestações de natureza politica e ideológica nessa instituição.

Quer o cruzamento de canções eminentemente tradicionais de Angola com outras de teor crítico e a ligação dos elementos locais: como os vários dialectos, as roupas (no caso de Bonga), os instrumentos musicais locais e a dança, como a ligação das características culturais, visuais e sonoras que enformavam o tecido urbano de Angola nos anos 60 e 70: onde o cariz dialogante entre a história de Angola desde a expansão marítima, passando pelo colonialismo, a colonização até chegar à independência se manifestou, à história de Portugal permitiu entender o uso da palavra na canção em Angola entre 1961 e 1975 não só como uma forma de resistência e combate no período ditatorial como de consolidação da cultura popular angolana no resto do mundo.

O assunto do papel da cultura angolana e das suas políticas no mundo, sobretudo no continente europeu, está longe de se esgotar, sendo um dos principais assuntos de discussão em redes e fóruns científicos, sociais e culturais.

Recolha de memórias em Luanda no ano 2007