[1] por Soraia Simões de Andrade

José Mário Branco (JMB) teve a sua primeira infância numa aldeia de pescadores, perto do Porto, que «hoje é uma cidade grande, que é Leça da Palmeira», dizia-me num dos nossos primeiros encontros em sua casa, parte do seu conteúdo ficou disponível uns meses mais tarde na Mural Sonoro1.

Entre 2011 e 2013, JMB não cedia praticamente entrevistas, foi por intermédio de amigos em comum que a consegui fazer em sua casa. Sem que esperasse revelou-se o início de uma amizade/consideração mútuos: trocas frequentes de emails, sugestões de leituras, entre outros.

«Agora toda a gente quer falar comigo, olha os jornalistas é porque lá vem a Troika e fiz uma cantiga chamada FMI, não tenho nada para dizer, muitos deles nem nunca ouviram o FMI», «(...) já não vou para cima de um palco cantar com um lírio e um canivete (...) fiz aquelas canções porque estava a viver aquilo (...) o FMI é uma catarse», este seu desconforto em 2012, que se foi dissipando nos últimos anos da sua existência, ficou-me gravado até hoje.

Lembro que no nosso primeiro encontro falámos de teatro, da Comuna, da Manuela de Freitas (sua companheira, que mais tarde convidei para um outro debate sob o tema literaturas para fado2), dos filhos e dos netos, da neta cabo-verdiana ainda pequena, mostrou fotografias, mostrei-lhe também de um dos meus sobrinhos, cabo-verdiano, a viver em Santiago, do entusiasmo que o filme Mudar de Vida (parto longo, veio à luz após um crowdfunding) lhe estava a originar, «tens de ver isto!», aconselhava-me.

Foram essas longas horas, registadas na memória até à sua partida hoje, que me ajudaram a perceber o homem que tinha na minha frente, e que já admirava.

Desde 2012 que fomos trocando várias mensagens: sobre música e sobre política, esteve presente no ciclo de debates que organizei no Museu Nacional da Música3, enviava-me artigos que achava que poderiam ser interessantes para eu ler, sobre Alan Lomax, sobre o Benelux nos anos sessenta e setenta, sobre música dodecafónica e música concreta, muitas ideias acerca daquele que tinha como seu mestre, Luís Monteiro, crucial na sua aprendizagem da etnomusicologia. Um dia liguei-lhe a dizer que ia ao Porto conhecer Luís Monteiro, o seu professor, que ele ainda era vivo, ficou emocionado. Fizemos um texto de homenagem a Luís Monteiro, de quem ele entretanto tinha perdido o rasto até à minha ida ao norte, escrito a vários mãos: as do José Mário, da Ana Deus (vizinha do Luís Monteiro, que proporcionou esta minha visita), do Jorge Constante Pereira.

A última vez que falei presencialmente com JMB no Galeto, Avenidas Novas, um encontro imprevisto há cerca de um ano, perguntou-me: «tens tido notícias do Luís Monteiro? Está velho, tenho de o visitar». Não sei se o chegou a fazer. Mas, lembro que ficou radioso desde o momento em que soube que o “seu mestre” ainda era vivo e lhe pudemos prestar a homenagem numas breves linhas4 publicadas na Mural Sonoro.

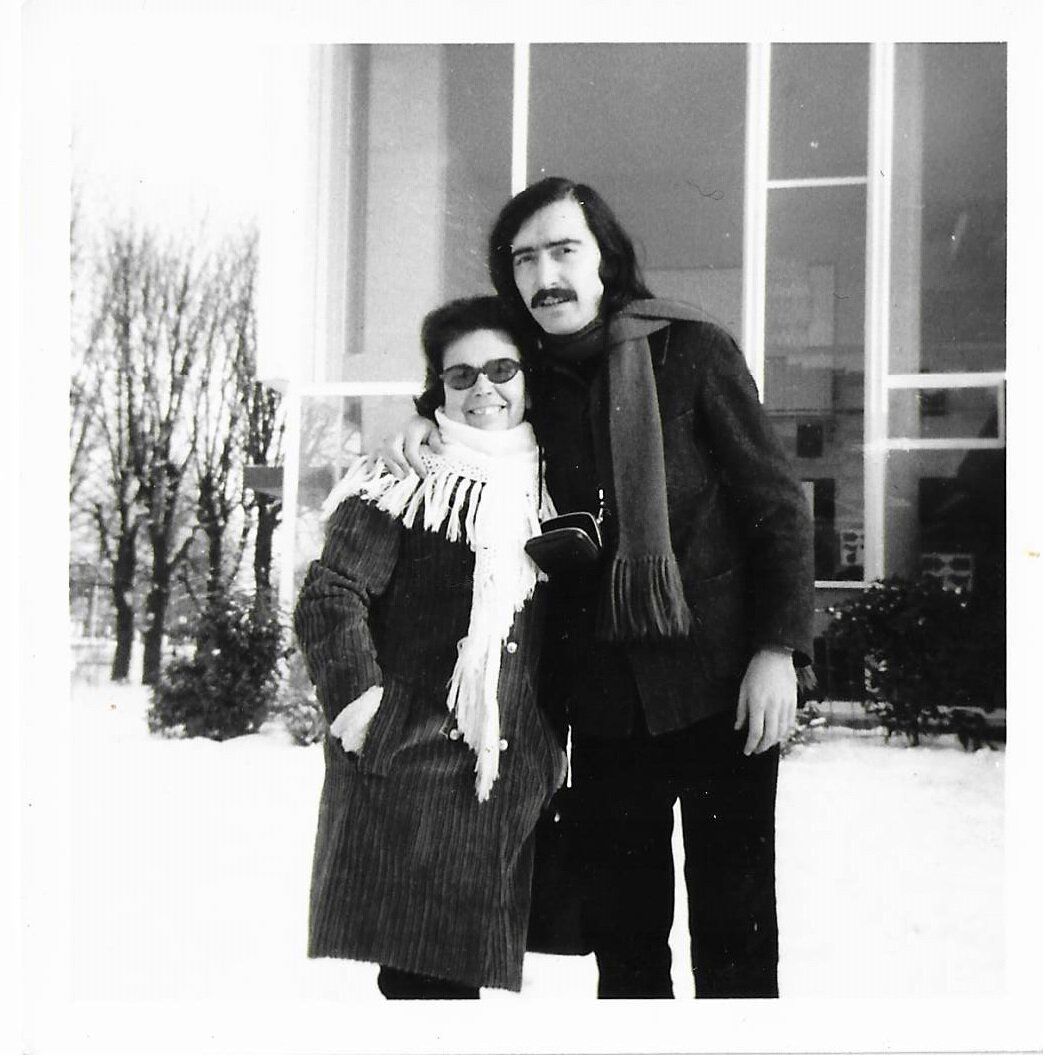

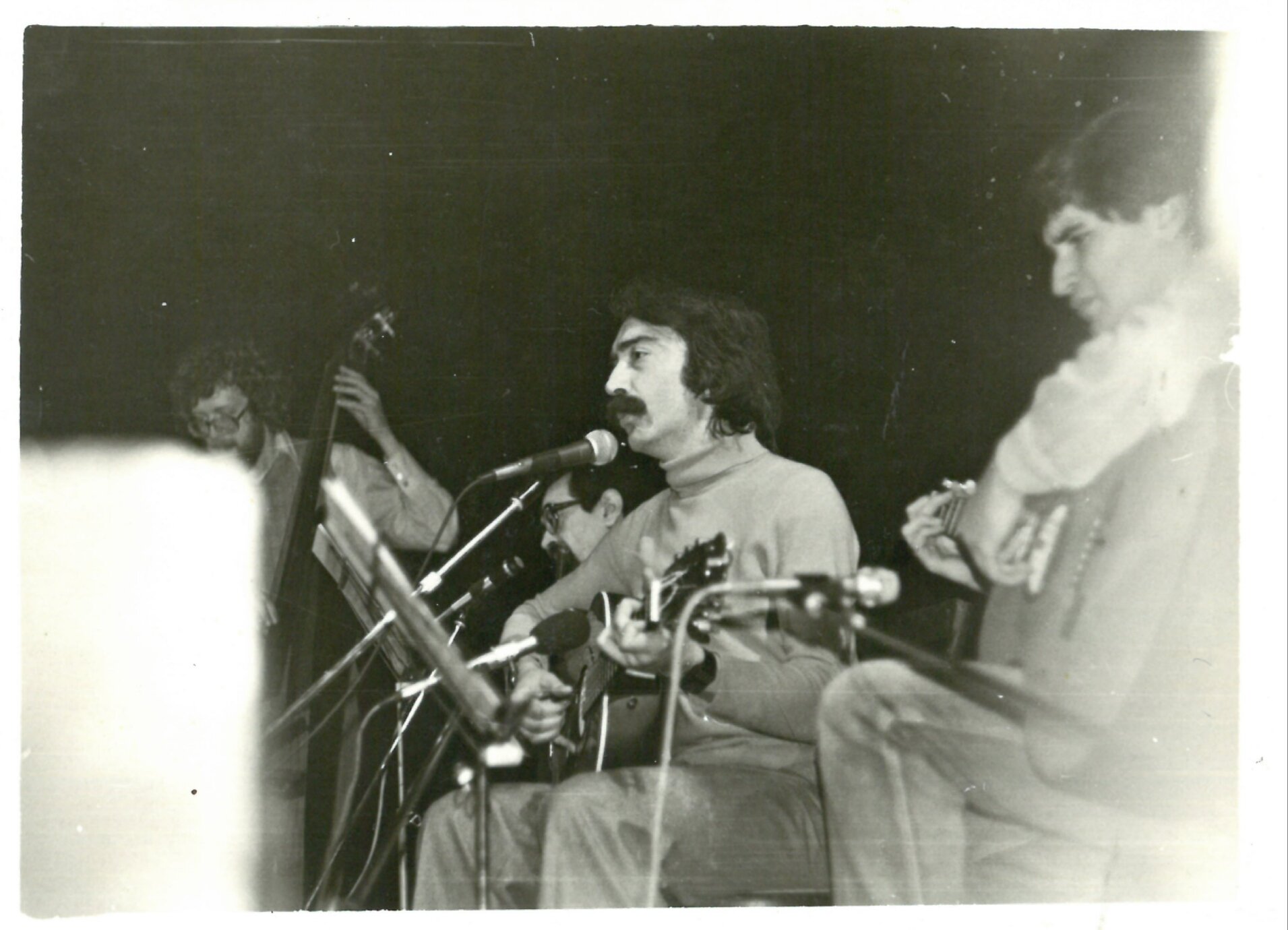

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

O JMB era um defensor da liberdade. Julgo que a sua força crescia quanto maior era o interesse pelos assuntos e pelas pessoas. Sinto-me uma privilegiada por o ter conhecido e privado consigo.

O pai de JMB era um amante de música, tinha feito o curso do seminário e ensinava-o, a ele e aos dois irmãos, a cantar a vozes. Fazia os baixos e eles as outras três vozes.

JMB estudou piano em Leça da Palmeira e tinha uma paixão grande pelo violino. Como os pais, professores primários, não tinham possibilidades, foram os padrinhos, pessoas abastadas da cidade do Porto, que lhe compraram o violino e lhe pagaram aulas no Conservatório. O professor, um francês, primeiro violino da Sinfónica do Porto, liderava também o Quarteto de Cordas, mas deu-lhe cabo da paixão pelo violino em poucos meses.

JMB ia aos sábados de manhã, quando não havia liceu, ao Conservatório ter aulas particulares de violino e «a única coisa que ele me ensinava era a pegar no violino e no arco com proibição de produzir qualquer som, e eu ficava ali uma hora de pé numa sala, com o professor à minha frente, a puxar-me pelo cotovelo e a corrigir-me os dedos no arco, pousar o arco nas cordas, mas proibido de tocar, primeiro ano era só para aprender a pegar no violino e isso matou definitivamente a paixão que eu tinha pelo violino, foi um assassinato».

Depois destes percalços, a música ficou de lado e iniciou uma paixão grande pela poesia, que é retomada quando abre a Escola Parnaso no Porto, já JMB tinha dezasseis anos. Foi aí, com Jorge Constante Pereira, Ricardo Sousa Lima, Nina Constante Pereira, na altura namorada de JMB, que o seu envolvimento político e cultural se intensificaram, estas tertúlias intersectavam vários mundos e olhares: da literatura à música popular. O seu contacto com as músicas contemporâneas, a música dodecafónica, a música concrecta, a música electrónica, e com a etnomusicologia, através de Luís Monteiro, traduzir-se-iam em sessões apaixonantes que o vieram mais tarde a moldar como músico e compositor.

Quando chegou a fase em que ia ser defrontado com a Guerra Colonial, havia já uma politização através do exemplo de amigos mais velhos que andavam na universidade, dentro do movimento estudantil universitário, JMB ficou ligado ao primeiro grupo que no Porto tentou formar associações de estudantes nos liceus, de nome Pró Associação. Se nas universidades, do Porto, Coimbra e Lisboa, as associações de estudantes eram toleradas no liceal eram mesmo proibidas.

JMB fazia parte de um grupo de jovens, rapazes e raparigas, por um lado muito sensibilizados para a resistência à ditadura, resistência à censura, por outro lado para uma ligação também desse grupo à poesia e à música no estilo da tertúlia, no contacto com poetas mais velhos, muitos deles/as neo-realistas do Porto, como Brigitte Gonçalves, António Rebordão Navarro, Eugénio de Andrade ou António Reis, que depois se tornou cineasta.

JMB e o grupo de jovens a que pertencia escreviam poemas, participavam no suplemento juvenil do Diário de Lisboa que era orientado por dois escritores, um casal de esquerda, aí publicavam poemas, desenhos, como os de Manuela Bacelar, hoje uma pintora reconhecida, recensões críticas. Este suplemento acabou a ser proibido pela censura e passou a ser publicado no jornal República.

Através de familiares e das dinâmicas intrínsecas à movimentação deste grupo de jovens havia relações com a Academia de Amadores de Música e o seu coro, dirigido por Fernando Lopes-Graça, com o próprio Lopes-Graça.

Um dos elementos deste grupo de jovens era Margarida Losa, filha de Ilse e de Arménio Losa, JMB assistiu à chegada, em casa de Ilse Losa, de Lopes-Graça com o primeiro disco prova de fábrica da Antologia de Trás-Os-Montes, recolhas de Giacometti seleccionadas por ele. «E o gesto do Graça de colocar o disco prova no toca-discos e da gente ouvir aquilo com as lágrimas nos olhos e pensarmos: como é que é possível nós termos estes tesouros no nosso país e ninguém os conhecer?».

Nas férias da Páscoa, JMB e os/as companheiros/as iam em grupo percorrer as terras do Alto Minho a pé ou, numa segunda fase, iam para o Alentejo, do Porto para o Alentejo, para a aldeia de Peroguarda, no meio do triângulo Beja-Ferreira-Cuba, para os ouvir cantar e falar. Os primeiros a ir foram presos pela PIDE. Era estranho um grupo de jovens no meio dos alentejanos, de repente: «a fazer o quê, para quê?», mas «a gente ia só para os ouvir cantar e falar».

Em 1961, JMB tinha dezanove anos. Estava, como muitos dos outros companheiros, ligado ao Partido Comunista, porque «era a única organização onde a gente podia fazer qualquer coisa a sério correndo todos os riscos inerentes, que no meu caso por exemplo levou à prisão pela PIDE em 1962, não é? A discussão sobre ir ou não ir participar na guerra colonial».

Uma época marcada pelo Concílio Vaticano II, pela Revolução Cubana, pela Guerra na Argélia, assuntos que faziam parte das discussões nestas tertúlias.

Como militante do partido comunista português JMB recebeu a directiva de ir para a guerra, «porque era a linha do partido na altura, achando que era na frente de guerra que o militante comunista poderia fazer o seu trabalho».

Nem JMB nem os restantes acreditavam, ou nada ou muito pouco, que isso fosse possível de acordo com os muitos relatos que vinham dos franceses, da Guerra da Argélia, onde a posição do Partido Comunista francês foi a mesma.

Foram, aliás, as discussões com integrantes do movimento estudantil francês, que ajudaram à sua própria posição, que culminou na recusa em participar na Guerra Colonial.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

Depois de ter estado preso pela PIDE em 1962, poucos dias antes de receber o postal de mobilização para a tropa em 1963, JMB aproveitou os dias que lhe restavam de validade de um antigo passaporte para fugir do país. Foram treze anos de vida em Paris. Regressou a trinta de Abril de 1974, cinco dias depois do 25 de Abril, no mesmo avião onde vinham, entre outros, Álvaro Cunhal e Luís Cília.

Vou andando por terras de França

pela viela da esperança

sempre de mudança

tirando o meu salário

Enquanto o fidalgo enche a pança

o Zé Povinho não descansa

Há sempre uma França

Brasil do operário

Não foi por vontade nem por gosto

que deixei a minha terra

Entre a uva e o mosto

fica sempre tudo neste pé

Vamos indo por terras de França

nossa miragem de abastança

sempre de mudança

roendo a nossa grade

Quando vai o gado prà matança

ao cabo da boa-esperança

Bolas prà bonança

e viva a tempestade

Não foi por vontade nem por gosto …

Vamos indo por terras de França

com a pobreza na lembrança

sempre de mudança

com olhos espantados

Canta o galo e a governança

a tesourinha e a finança

e os cães de faiança

ladrando a finados

Não foi por vontade nem por gosto …

Vamos indo por terras de França

trocando a sorte pela chança

sempre de mudança

suando o pé de meia

Com a alocação e a segurança

com sindicato e com vacança

Há sempre uma França

Numa folha de peia

Não foi por vontade nem por gosto…

No início dos anos setenta Paris era a segunda cidade de Portugal, «só em França, imagina, éramos oitenta mil desertores e refractários para um país de nove/dez milhões de habitantes».

Foi em França que, além de procurar a sobrevivência (chegou a trabalhar numa fábrica de mármores) participou activamente em lutas políticas, em núcleos políticos, cujos objectivos eram ao mesmo tempo a discussão sobre o que fazer em relação a Portugal: luta armada ou não luta armada contra a ditadura portuguesa, «tomar partido pela China ou partido pela União Soviética, e a questão da divulgação e da denúncia da ditadura portuguesa e da guerra colonial pela europa fora».

A emigração portuguesa em França, como na Suíça, na Alemanha, nos países escandinavos ou no Benelux, que até aí fora uma emigração quase exclusivamente da pobreza, como ficou retratado no filme Le Saut de Christian Challonge cuja música é da autoria de Luís Cília (também entrevistado na Mural Sonoro), ou seja uma emigração económica, mudou, com a ida de dezenas de milhares de jovens universitários contra a guerra.

Estes jovens, segundo JMB, começaram a aderir às associações de migrantes em Paris, que até aí serviam só para o rancho folclórico ou para a missa, contribuindo para uma politização de uma boa parte das mesmas.

JMB, Luís Cília e Tino Flores que também viviam em Paris, ou Sérgio Godinho, que começou a viver em Paris a partir de 1967, que interpretavam canções ora que denunciavam a situação em Portugal ora que rasgavam as fronteiras para a comunidade, começaram a dar concertos pela Europa do norte sobretudo, sempre a cantar para associações. O disco de JMB A Ronda do Soldadinho foi um resultado disso mesmo, por ser um disco feito propositadamente na ilegalidade, financiado com pré-compras do movimento associativo.

Um e dois e três

Era uma vez

Um soldadinho

De chumbo não era

Como era

O soldadinho

Um menino lindo

Que nasceu

Num roseiral

O menino lindo

Não nasceu

P'ra fazer mal

Menino cresceu

Já foi à escola

De sacola

Um e dois e três

Já sabe ler

Sabe contar

Menino cresceu

Já aprendeu

A trabalhar

Vai gado guardar

Já vai lavrar

E semear

Um e dois e três

Era uma vez

Um soldadinho

De chumbo não era

Como era

O soldadinho

Como JMB não tinha dinheiro para produzir o fonograma e a canção tinha-se entretanto tornado muito popular dentro da emigração portuguesa, mas também no seio da esquerda francesa, inquiriu: «há este disco para fazer, era importante fazer este disco, vocês acham? E eles disseram ‘achamos’, e eu disse ‘então, quantos exemplares é que querem comprar’? E confiam-me o dinheiro antes de ver os discos ou não’?». Recebeu o dinheiro de compras antecipadas de exemplares do disco e foi com esse dinheiro que o fonograma foi produzido, com uma tiragem reduzida. O seu percurso em França, a paulatina fragmentação das estruturas políticas de extrema-esquerda a partir de 1965, e o facto de um primo da sua mulher se ter esquecido de uma viola no apartamento por onde passou em Paris fizeram com que passasse a ter uma ligação a esse instrumento que anteriormente nem conhecia e com ele começasse a compor muito do repertório deste período. O piano, a flauta de bísel, o acordeão de teclado eram os instrumentos que sabia, até à data, tocar.

Encordoou a viola deixada no apartamento, faltavam-lhe cordas, e de ouvido começou a aprender a acompanhar-se a cantar canções, foi aí que colocou pela primeira vez a hipótese de se poder exprimir através deste meio, o da música, e deste instrumento.

JMB foi ao longo da sua trajectória bastante crítico relativamente a terminologias como «movimento dos baladeiros» ou «canção de intervenção», considerava-as pejorativas e redutoras. Isto porque já gostava de outras tipologias de canções como a canção poética francesa, canções brasileiras, canções anglo-saxónicas. Ambas, porque, em boa medida, estiveram associadas sobretudo «a uma grande pobreza musical das canções. Eram aquelas pessoas que se faziam acompanhar de uma viola, sabiam dois ou três acordes, que faziam tudo igual e muitas das vezes contra a própria mensagem da poesia. Exclude disto completamente o Zeca Afonso, porque o Zeca Afonso era um caso absolutamente à parte, e que continua a ser, de grande riqueza poética e musical e sobretudo interpretativa, mas o que veio na esteira do Zeca foi esse ''movimento dos baladeiros'' que até leva depois o Raul Solnado a fazer um sketch a ridicularizá-los, não é? Mas, há excepções. A ‘Pedra Filosofal’ do Manuel Freire é uma cantiga que foi uma viragem histórica pelas circunstâncias em que foi conhecida e que tem, digamos, qualidade poética e musical».

Seria, no entanto, por via da forte influência francesa, de uma música engagée, adjectivo aplicado às canções poéticas francesas do pós-guerra, que JMB começou por se fazer ouvir, mas nas canções ‘’comprometidas com realidades sociais” que lhe foram primeiramente referenciais estiveram também nesta fase canções brasileiras como as de Dorival Caymmi, ou aquelas que existiram fruto de um ressurgimento da canção política italiana, um país onde houve guerra e houve bastante resistência, e do contexto anglo-saxónico.

Depois de Abril de 1974, quando regressou a Portugal, fundou o Grupo de Acção Cultural Vozes na Luta (GAC), com o qual ainda gravaria uma primeira série de singles e Eps, depois reunidos no LP A Cantiga é uma Arma, JMB participaria no disco posterior Pois Canté!, o melhor disco, quanto a mim, do GAC.

Em Paris no ano anterior ao 25 de Abril já estava em gestação um grupo cuja ideia era fazer «música proibida, música ilegal, música de resistência, música subterrânea. Eu tinha tido uma cooperativa em que participei com amigos franceses chamada Organum já mais experiências de auto-edição de coisas marginais, completamente marginais, e que eram financiadas fora do sistema», o GAC esteve portanto muitos anos antes do seu surgimento em gestação.

O Grupo de Acção Cultural, como começou por se definir primeiramente, acabou dividido mais ou menos em função das diferenças políticas que havia na esquerda portuguesa. Uns do PCP, outros LUAR. No primeiro GAC, definido como de extrema-esquerda maoísta, estiveram JMB, Fausto, Tino Flores, na altura os jovens que vieram do Coro da Juventude Musical e do Instituto Gregoriano, alguns mais tarde integrariam o grupo Gaiteiros de Lisboa, como Rui Vaz, Carlos Guerreiro ou Pedro Casaes. Para JMB foram especialmente pessoas como Luís Pedro Faro que vieram a dar uma maior solidez artística aquele grupo de ''pós-baladeiros''.

Ser Solidário, Margem de Certa Maneira, A Noite e o emblemático FMI, a entrada para a Comuna em 1977/78, para fazer A Mãe que também daria origem a um LP, as cisões da Comuna no fim de Janeiro de 1979, que levaram José Mário Branco e Manuela de Freitas a formarem um novo grupo de nome Teatro do Mundo, onde produziu uma série de canções que surtiriam no projecto «Ser Solidário», curiosamente recusado por todas as editoras, «foi recusado por todas as editoras, na maioria dos casos por eu querer incluir o FMI, ficaram todos assustados, o Tozé Brito por exemplo respondeu-me por escrito que já lá tinham um Sérgio Godinho na Polygram e que era a mesma coisa. Mas, foi recusado por todas as editoras. Valentim de Carvalho, Polygram, a que depois se chamou Sony, todas», firmaram JMB como um autor de referência não só sob o ponto de vista musical como cultural e social.

O grupo Teatro do Mundo levou à cena o concerto «Ser Solidário», uma vez mais JMB convidou o público a pré-financiar a existência do disco. Foi assim que o disco foi feito. A etiqueta comercial (Edisom) é efectivamente posterior, editora de Zé da Ponte e de Guilherme Inês que aceitaram editá-lo fazendo ao lado um maxi-single do «FMI», já com tudo pago e gravado. Em 1980 e 1981 os concertos estavam esgotados.

É inegável que JMB conseguiu uma almofada de público «para este tipo de canções, que está muito a cavalo entre esse fenómeno de que tu falas digamos que da marginalidade de certos cantores, e depois o outro fenómeno que é uma coisa muito forte que ficou do PREC, que é: a identificação política, não é?», mas JMB foi muito mais do que este período da canção, foi/é/será para mim inquestionavelmente um homem com uma cultura musical abrangente, o melhor arranjador de Música Popular, um compositor de ‘’novos fados’’ singular, como o provam, entre outros, os trabalhos discográficos com a sua mão, os seus ouvidos, a sua sensibilidade para Camané. Deixou-nos um dos autores mais interessantes dos séculos vinte e vinte e um, no seu percurso cabem todos os textos e homenagens.

Obrigada Zé Mário!

Notas:

Dossier 303: José Mário Branco, a voz da inquietação

1 História oral Mural Sonoro, entrevista a José Mário Branco: www.muralsonoro.com.

2 Novas literaturas para Fado com José Luís Gordo e Manuela de Freitas, Muralha Alfama, ciclo Conversas à volta da Guitarra portuguesa, org: Soraia Simões de Andrade: www.muralsonoro.com.

3 «Música e Sociedade», Museu Nacional da Música, org Soraia Simões de Andrade: www.muralsonoro.com.

4 Por falar em Luís Monteiro: www.muralsonoro.com.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.