O semanário O Independente teve um alvo claro, Cavaco Silva e o cavaquismo, que o levou a ser definido numa recente publicação como «um projecto político com um jornal de fora» (Valente; Santos Costa: 2015), mas foi, tal como o Jornal Blitz — e outros pertencentes ao grupo de comunicação Impresa (arranque com o jornal Expresso: 1972) fundado por Francisco Pinto Balsemão (um dos fundadores, no pós 25 de Abril, do PPD, actual PSD, com Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota e ex primeiro ministro: 1981 - 1983) —, um produto e o resultado do contexto político em vigor, sem o qual possivelmente o impacto causado pelas suas presenças não teria sido tão eficaz.

Este foi o ambiente cultural em que os primeiros discos de RAP foram produzidos e difundidos em Portugal, período no qual os primeiros protagonistas do hip-hop em território nacional assinaram os primeiros contratos discográficos, com editoras já consolidadas (EMI Valentim de Carvalho, Sony Music, BMG, Vidisco) e deram as suas primeiras entrevistas. Um período que atravessou duas décadas (desde 1985/6 até ao fim da década de 1990).

— O sítio onde eu estava era onde paravam todos os músicos e estes miúdos começaram a aparecer por ali, muitos deles com o Boss.

— Para além de fazer animação cultural tinha alguma ligação a eles como manager?

— Não. Era amigo dos músicos que paravam no meu bar, como o Zé Leonel. Só mais tarde agenciei alguns destes rappers, miúdos e miúdas.

— O primeiro vocalista de Xutos (Xutos e Pontapés)?

— Sim. Também me dava com o Zé Pedro, o Pedro Ayres de Magalhães, o Pedro Oliveira, o Rodrigo Leão ou o Miguel Ângelo. Entre outros.

— O pessoal que ia ao Rock Rendez-Vous também passava no seu bar?

— O Rock Rendez-Vous já foi depois do meu bar. Mesmo antes disso. No início dos inícios de 80. Esta malta parava ali. Havia pessoas da Avenida de Roma, dos Olivais, de Almada e de outras bandas. Depois havia uns grupos de rock, de punk, parava tudo ali e dava- -me bem com todos. Aliás, eu e o meu saudoso amigo José Guiné (Zé da Guiné) devíamos ser das pessoas mais transversais da cidade de Lisboa.

— Mais cosmopolitas?

— Também. Mas, em termos das “culturas urbanas” eramos muito transversais. Dava-me bem com alfarrabistas, jornalistas, desenhadores.

— E com músicos de todos os domínios da música popular, pelo que me conta. Do rock ao hip-hop.

— Exacto. Tinha amigos da música clássica também.

— Estaria no epicentro dessas confluências? Por ser um homem da noite, estar pelo Bairro Alto, etc?

— O Bairro Alto tem sido todos anos. Só agora é que deixou de ser.

— Há uns 10 anos?

— Talvez, sim. Agora é outro Bairro Alto. Era o sítio da noite com a maior expressão em Lisboa, ao contrário do que muitas pessoas possam dizer.

— O que é que as pessoas “podem dizer”?

— São outras pessoas e há outra geração, mais nova, porque os que iam nos anos 80 já têm 50 anos. Não há nenhum bar onde eles sintam hoje que estão em casa, como no tempo do Café Concerto, do Frágil, do Rock House, do Artis e a do Ocarina.

— Não se sentem identificados? Será pela idade ser outra e o tempo que a acompanha?

— Eu acho que tem muito a ver com os locais em questão, porque eles já não existem.

— Mas também é uma altura em que há economia do espaço e dinheiro. Nunca tem uma ligação como manager. Isso vem depois? Quando começa?

— Só mais tarde. Essa ligação deve ter começado em 1984/85, com uma banda que eu tive de música africana. Espere (pausa). 1985 ou 1987.

— O que o leva a aproximar-se destas pessoas que ainda não tinham uma representação discográfica nem cultural de alcance?

— Já ouvia RAP desde os anos 70. Olhe, ainda ontem levei para casa um dos “discos sagrados” de The Last Poets. Desde esse tempo que ouço RAP. Gostando de música e sendo uma pessoa que estava no sítio certo, na hora certa e conhecendo a indústria discográfica, na altura em que a (colectânea/compilação) RAPública aparece já tinha duas ou três bandas, foi fácil agilizar tudo quando me fizeram o convite para organizar e reunir uma série de cantores.

— Quem lhe faz essa proposta? A Sony? O Tiago (Faden)?

— É o Tiago Faden. Numa conversa tida no meu bar, como muitas que existiram. Em determinada altura eu digo-lhe que era pena não haver um projecto de hip-hop e RAP neste país. Ele calou-se e passado um tempo perguntou-me se eu queria fazer isso. Eu disse que queria e ele disse para me organizar. Cada banda teve dois dias para gravar, o que foi ridículo.

— Em estúdios diferentes.

— Sim. E com produtores diferentes. Ninguém tinha preparação e nenhum produtor sabia o que era gravar hip-hop. Felizmente, para a causa, aparece o tema “Nadar” que, não sendo o melhor tema de hip-hop, torna-se a sua bandeira e consegue fazer com que aquilo tenha uma tremenda visibilidade. Apesar de tudo, a Sony, tirando o facto de não nos ter dado mais tempo e condições, era independente, ao contrário da Norte-Sul, onde estava o General D, que estava sempre dependente da Valentim de Carvalho. Eu acho que eles não acreditavam muito naquilo que deveriam e foi uma questão economicista.

— Não disponibilizar o estúdio por tanto tempo?

— Não, de forma nenhuma. Escolheram um estúdio simpático e o técnico era bom homem e olhou para aquilo com alma e coração (pausa). Podíamos ter tido melhores condições e podia ter sido outra coisa.

— Recorda os impactos que a colectânea foi tendo nesses anos? Nas rádios, nos espaços culturais, na noite, etc?

— É o disco do ano.

— Mas o que se reserva na memória colectiva nacional da RAPública é o “Nadar”.

— Tem razão. É o “Nadar”. Mas, reserva-se outra coisa fantástica. São músicos a cantar e a escrever em língua portuguesa, quando se dizia que era muito difícil. Na altura, salvo algumas excepções, os grupos não cantavam em português. Os miúdos começaram a perceber mais tarde que não precisavam das editoras. O Boss AC e o grupo Mind da Gap existem por causa disso. Começou a existir a “cultura MTV” e aquilo começou a abrir. O “Nadar” é o tema que abre aquilo tudo.

excerto de entrevista a Hernâni Miguel (Simões: 46 - 48).

— De facto, aqueles anos de 1993/94 foram importantes nesse sentido, porque ao haver uma crise antes, foi a primeira vez que as pessoas começaram a viver com alguns subsídios, havia algum Estado social e alguma redistribuição na área da saúde e da educação, como por exemplo os livros à borla. A mim o que me fazia impressão é que parecia que estava tudo bem. Eu estava muito bem porque estava numa multinacional e ganhava bem, não me preocupando com as condições sociais e materiais dos outros (pausa). Tinha um departamento para gerir, com uma dezena de pessoas, assim como um budget para fazer. Não estava muito disponível para experiências.

— Isso quer dizer que no contexto da multinacional em questão, produzir a colectânea RAPública podia ser uma experiência, mesmo que falhasse? Ou seja, o que a motivou foi o facto da editora estar num momento financeiramente bom e o género estar a alcançar algum sucesso lá fora?

— Isso mesmo. Mas eu tinha essa liberdade da empresa (Sony Music) para fazer algumas experiências.

— Mas esta colectânea foi uma experiência?

— Eu diria que foi duas coisas (pausa). Do ponto de vista pessoal que me trouxe pouco. O facto de, hoje em dia, algumas pessoas estarem surpreendidas por eu ter sido o autor intelectual deste projecto, conta pouco. Eu fiz isto por motivação pessoal e interesse. Fui músico nos anos 80 (integrante do grupo Radar Kadafi — 1984 - 1987 —, como baixista, que se apresentou no Rock Rendez Vous uma década antes e deixou dois discos editados pela Polygram) e estas questões não me passavam ao lado. Também fiz isto por uma questão de oportunidade e negócio, mas o negócio foi sempre muito pouco.

— Mas porque estas pessoas estavam a ter expressão na cidade de Lisboa?

— Não. É importante fazer esta ponte porque eu tive a noção desta situação quando falei com o Hernâni. O meu desafio foi embarcar neste projecto e ele ir à procura dos artistas. O Hernâni é que foi o verdadeiro produtor.

— O General D não entra na colectânea Rapública.

— O General D não entrou porque estava a preparar o seu primeiro EP, que saiu no princípio desse ano. Lembra-te que o EP do General (Portukkal é um Erro) saiu dois ou três meses antes da Rapública. Ele deverá ter sido aconselhado pela editora (Valentim de Carvalho) para não entrar na compilação. Normalmente as editoras fazem isso. É uma questão de exclusividade. Se ele pode ser uma figura emergente e estiver exclusivo é melhor. Lancei o desafio ao Hernâni em 1993. Depois contactámos as pessoas, definimos um budget para gravação, escolhemos o repertório dos grupos e íamos para o estúdio gravar. Fez-se o processo normal. A situação que gerou sempre uma controvérsia foi a questão do tempo para os músicos gravarem.

— Já me disseram. Foram 2 dias e em estúdios diferentes.

— 2 dias? Por amor de Deus! Nos anos 80 gravei um disco em dois dias.

— Também eram as condições do momento. Mas eles não gravaram todos no mesmo estúdio de gravação. Gravaram em vários. Daí também se notarem as diferenciações sob o ponto de vista sonoro na gravação, não há equilíbrio nisso.

— Sim, mas não foram 2 dias para todos. Tiveram muito tempo. A questão era que a maior parte deles eram personagens imberbes na música. Chegavam ao pé de mim a dizer que dois dias era pouco, mas se lhes desse mais não sabiam como o usar.

— Sem experiência de estúdio, queres tu dizer?

— Principalmente sem grande experiência do ponto de vista musical. Tinham a experiência do ponto de vista do spoken word, mas não tinham capacidade de operacionalizar e informar sobre uma música, porque não tinham acesso às máquinas que eram caras.

— Alguns tinham a QY10. Outros usavam o computador, como no caso de Líderes da Nova Mensagem. À maquinaria mais cara não teriam com certeza...Mas, há outra perspectiva. Que alguns deles já me disseram também, a de que a indústria de gravação e as editoras em Portugal não conheciam naquela fase inicial RAP e por isso não sabiam como trabalhar um domínio daqueles, por não haver experiência a esse nível. Queriam que eles trabalhassem no mesmo 'molde' que grupos de pop rock...

— As pessoas da Rapública usaram o RAP na sua forma original, ou seja, na versão negra do punk. Mais nada.

— O “Do It Yourself” e o faz tu mesmo com os recursos que tens. Uma fotografia do momento....

— Sim. E rompe com as barreiras. Eu vejo que, no final dos anos 70, o RAP emerge nos EUA associado ao street art. É conjunto. O RAP apropria-se do punk, que tinha existido na Europa e transita para Nova Iorque. É a resposta negra a um insurgimento na sociedade, tal como o punk foi uma resposta branca. E é isso que o hip-hop já não é, nem nunca será. Acho que a beleza do RAP está na sua dureza. Aquela geração de miúdos sentia uma grande revolta e necessidade de sair de um “colete-de-forças”. Nós sentimos isso com o contacto que tivemos com eles. Quando eu lhes perguntei o que eles queriam para a capa, um dos grupos disse que queria duas kalashnikov. A capa acabou por ser feita pela Célia, mulher do Hernâni. Havia um grupo ou dois no Porto, mas não achámos que eram significativos. Entendemos que isto era sobre a área metropolitana de Lisboa e que uma forma de conseguir mostrar uma nova música, que estava a ser feita, era através da tensão que ela poderia significar. A Rapública, contrariamente ao que dizem alguns branquelas que depois se meteram no movimento RAP e no hip-hop, que foi um “falso tiro de partida”, a verdade é que foi um arrastão artístico. A única coisa que penou é que não tinha uma street art, com um mínimo de qualidade, que pudesse ser, com a parte musical, o match (ponto de partida). Foi isso que não conseguimos fazer e, mais tarde, começa a aparecer. Quando quisemos fazer o vídeo do “Nadar” vimo-nos aflitos para encontrar sítios icónicos. Precisávamos de sítios de street art e não havia. Os sítios que haviam eram de muito fraca qualidade, mais do que a própria música.

excerto de conversa com Tiago Faden (Simões: 66. QR-Code).

Fundado em 1988, tendo como directores Miguel Esteves Cardoso e Paulo Portas e subdirector Manuel Falcão, que tinha fundado quatro anos antes (Novembro de 1984) o Jornal Blitz, do qual no arranque fizeram parte também Rui Monteiro e Cândida Teresa (directora gráfica até ao fim da década de 90) e João Afonso, o qual permanecera apenas um ano na publicação, quer o semanário O Independente como o Jornal Blitz assinalaram, em extensas reportagens, e promoveram, em entrevistas e notas de opinião, o lançamento de discos e espectáculos de vários universos musicais de matriz urbana, o RAP não foi excepção.

O historiador António Araújo no decorrer de uma fundamentada intervenção oral no colóquio «O estado das direitas na democracia portuguesa» (ICS-UL: 2012) questionava como pôde a direita ser liberal na economia e conservadora nos costumes, ou vice-versa? O resultado desta comunicação seria partilhado num longo ensaio (Malomil: 2014), no qual procurou traçar os itinerários socioculturais de uma cultura de direita que emergiu, tomou o poder e se foi fixando na sociedade portuguesa desde o período colonial até à actualidade na imprensa e audiovisual, sobretudo.

Nessa abordagem aflorava de um modo explícito a natureza «iconoclasta, narcísica, com um sentido de superioridade intelectual, urbana, relativista nos costumes, liberal na economia, conservadora em política, diletante, hedonista, cosmopolita, terrivelmente snobe» que norteou, não todas as publicações, mas grande parte delas e, especialmente, o ambiente vivido nesse período.

Um dos exemplos dados no extenso ensaio, resultado da comunicação de Araújo, é o de Agostinho da Silva, que fora «descoberto» e convertido num personagem envolto por uma aura de misticidade e profecia «de espírito franciscano que sonhava com um Quinto Império e que nem sequer tinha bilhete de identidade». A transversalidade, a presença e a elevação, em distintos sectores políticos e ideológicos, da figura de Agostinho da Silva é parte de uma transverberação de posições, comportamentos e aparente (des) alinhamento do estatuto destes «novos intelectuais» que se vão afirmando na indústria de publicação de conteúdos escritos e audiovisuais. O individualismo em detrimento da sua inscrição «num grupo», que poderia ser vista como uma «cedência» ou como uma «perda de independência» (Araújo: 2014) marcou (ainda hoje marca) a notabilidade ou mediatismo dos principais protagonistas (opinion makers) destas publicações, mas antes de tudo o «estatuto» que almejavam. Serem «intelectuais» e ressentirem «a pequenez da terra onde tiveram a desventura de nascer» (Araújo: 2014). Aos poucos, verificaram que tinham alcançado «um lugar seguro no mercado nacional das ideias». Esse lugar, atribuído pela internacionalização dos seus percursos, resumia no entanto um paradoxo contínuo: o de uma confluência entre duas realidades à primeira vista contraditórias: o vanguardismo cosmopolita e o saudosismo nacionalista, que fez com que esta «direita urbana e sofisticada», com tendência para valorizar o «autêntico», o «antigo», o «nacional» (Araújo: 2014) permanecesse no poder, em vários sectores culturais (do humor ao jornalismo, entre outros) até hoje.

Apesar de tudo, por estas publicações passariam vários nomes e personalidades de quadrantes ora políticos ora socioculturais distintos mantendo-se ainda hoje esta ideia de que periódicos como os referidos eram consumidos da esquerda à direita. A qual seria, igualmente, confirmada pelos precursores do hip-hop durante as entrevistas realizadas (Simões: 2017. 61. QR-Code).

Pelo Jornal Blitz passariam nos primeiros anos da sua existência nomes como António Pires, António Sérgio, Luís Vitta, Manuel Cadafaz de Matos, Ana Cristina Ferrão, Rui Pêgo (que fora director do Correio da Manhã Rádio, uma extensão do diário que terminaria no ano 1993), ou os fotógrafos Alfredo Cunha e Luís Vasconcelos e com o semanário O Independente colaboraram Agustina Bessa Luís, Vasco Pulido Valente, António Barreto, João Bénard da Costa, Maria Filomena Mónica, Pedro Ayres Magalhães, Rui Vieira Nery ou Edgar Pêra, entre outros.

Possivelmente sem o modelo de crescimento económico implementado durante o cavaquismo (2016: Rosas. debate FCSH NOVA) neste período e sem a adesão à CEE (Simões: 2017), esta elite que reforçou «o seu estatuto de superioridade devido à 'informação privilegiada' que detinha pelos seus canais próprios de acesso ao estrangeiro» (Araújo: 2014) não teria tido espaço e palco para se afirmar sob os pontos de vista cultural e social, talvez até o modo como o primeiro período do hip-hop em Portugal foi difundido nas massas não se tivesse verificado. Tal demonstra também que as peças e edições realizadas na época, mais do que fontes de um contexto social e político particular são uma extensão do modo de agir e pensar de um conjunto de agentes de poder no momento em que os/a primeiros/a rappers se apresentaram à sociedade portuguesa, não devendo significar mais do que isso e demonstrando a necessidade que há em interpretar essas fontes cruzando-as, no recurso à história oral, com as dos intervenientes vivos no campo musical em questão.

A ideia de privilégio de uma elite que «informa» e «cultiva» o gosto do «povo» (Araújo: 2014) permitiu um consenso que firmou o cavaquismo e foi favorável às suas maiorias absolutas.

Neste período, do mesmo modo que semanários como O Independente, foram contribuindo para o desgaste político do cavaquismo, e General D com os Karapinhas 'cantavam' «Cavaco quer kumbu*», alimentou-se o lado recreativo e uma percepção de bem-estar tangível e intangível entre classes e grupos distintos da sociedade – «das classes médias e médias-altas até à juventude das mais variadas origens sociais» (Araújo: 2014) –, que foi relevante para os sucessos políticos de Cavaco Silva.

O RAP foi talvez das práticas musicais de matriz urbana que, ironicamente, nos primeiros anos da sua existência mais se tornou um produto daquilo que censurou: o modus operandi das indústrias musicais e de publicação e do contexto social e económico em questão. Porque deles dependeu e com eles negociou modos de acção e impacto na cultura popular, num momento em que o estúdio ainda não estava no computador e a (inter) dependência do processo (gravação, promoção, difusão, aceitação) era mais notória. Talvez por isso poucos/a desse primeiro grupo que nesta época se afirmou hoje resistam.

Notas

parte I do artigo, Esquerda Net, Cultura.

*kumbu: dinheiro.

ARAÚJO. António. «A Cultura de Direita em Portugal». Fevereiro de 2012. Colóquio O estado das direitas na democracia portuguesa. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Lisboa. Consultado texto que suportou a intervenção oral em 17 de Janeiro de 2014 no blogue Malomil.

BLOCH. Ernest. 1959. O Princípio Esperança em 3 volumes. Sujet-objet. 483.

CAMPOS. Ricardo Marnoto de Oliveira. 2007. Pintando a cidade. Tese de Doutoramento. Universidade Aberta. 10.1.4.

FRADIQUE. Teresa. 2003. Fixar o movimento: representações da música rap em Portugal. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

ROSAS. Fernando. RAPoder no Portugal urbano pós 25 de Abril. coordenação: SIMÕES. Soraia. Ciclo de debates projecto RAPortugal 1986 - 1999. FCSH NOVA. Setembro de 2016.

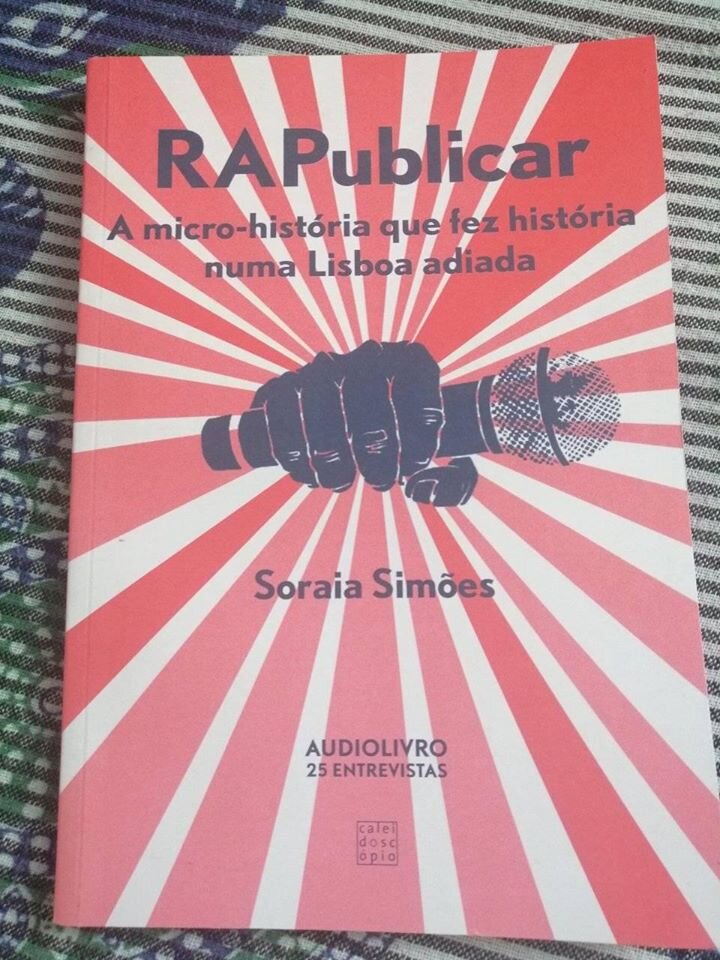

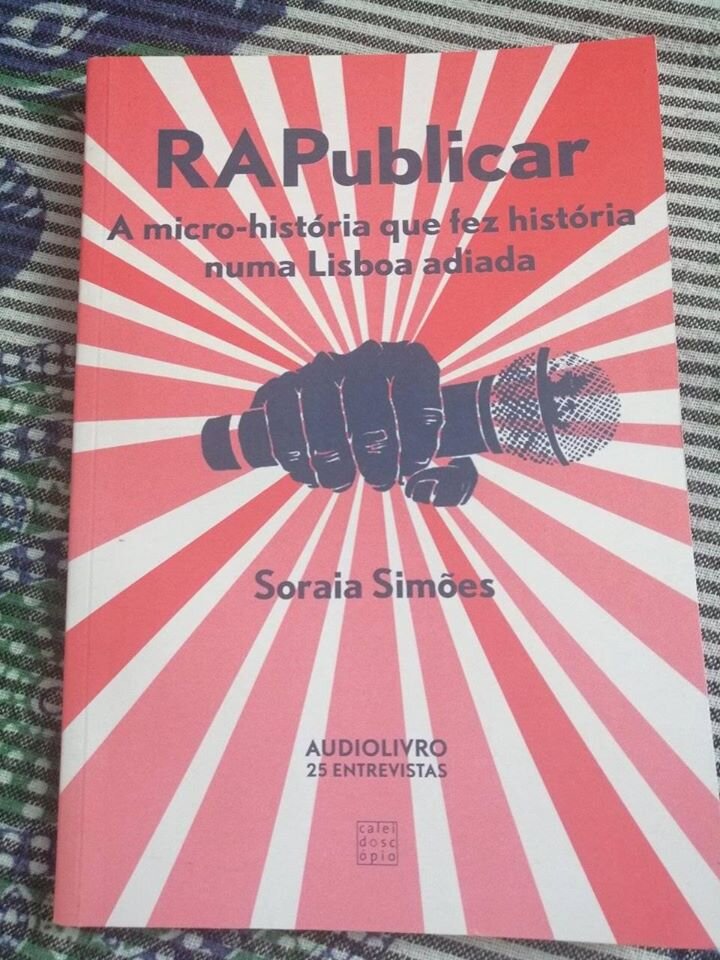

SIMÕES, Soraia. 2017. RAPublicar. A micro-história que fez história numa Lisboa adiada 1986 - 1996. Editora Caleidoscópio.

VALENTE, Filipa, COSTA, Filipe Santos. 2015. O Independente. Edição Matéria Prima.